11月3日にイムラン・カーンが銃撃 された後も、パキスタン議会の解散と総選挙の実施を求める抗議デモは続いている 。イムラン・カーン自身も早期の復帰を約束しデモの継続を呼びかけている。パキスタンでいったい何が起きているのだろうか。

推奨BGM London’s Burning “

イムラン・カーンの人気は何を意味するのか

イムラン・カーンは2018年に首相に就任した。しかし今年(2022年)4月に議会の不信任決議により首相職を追われ、8月には反テロ法容疑で逮捕、10月には議員資格を停止され5年間の公職追放処分を受けた(詳しい経緯は後ほど)。デモはこうした一連の措置に反対し、総選挙の実施を求める趣旨のものである。

イムラン・カーンの首相就任については、クリケットのスーパースターという経歴から「世界を席巻するポピュリズムの波がパキスタンにも訪れた」と評されることが多かったようだが、それはちょっと違うと思う。

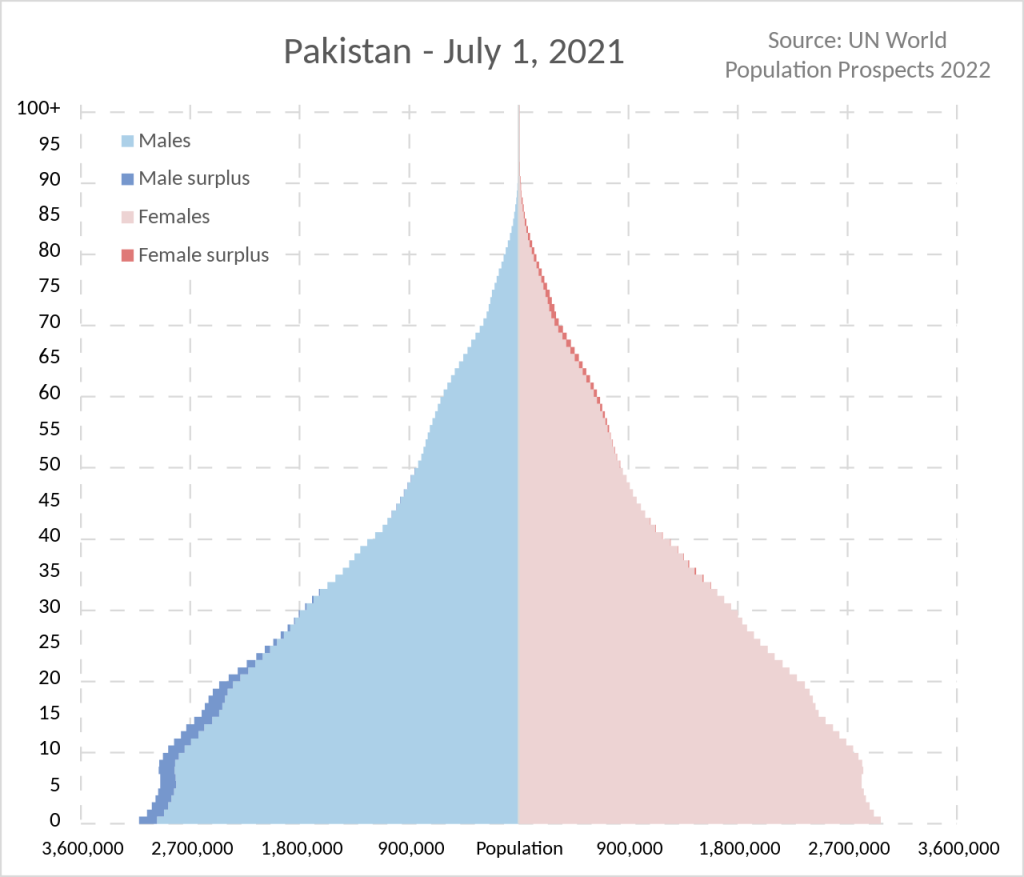

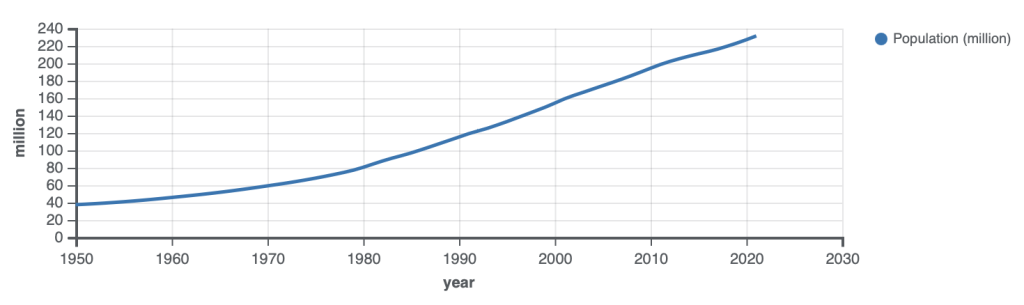

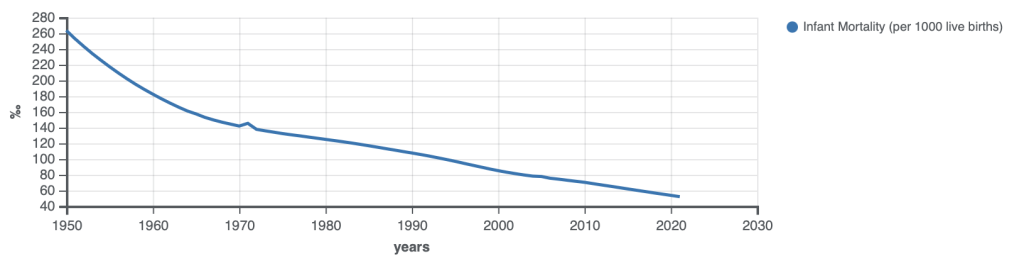

トッドに学んだ人口学の知見を応用してみれば分かる。下に「参考」として示す各種データを見ていただきたい。はっきり読み取れるのは、パキスタンは今まさに近代化の過程をくぐり抜けている最中の、若者ひしめく活気に満ちた国家だということである(→近代化モデルについてはこちら をご参照ください)。

イムラン・カーンは、裕福な家庭に育ちパキスタンのエリート校を出てオックスフォード大学で哲学、政治学、経済学の学士号を取得した 、パキスタン社会のエリートである。

イムラン・カーン首相の誕生は、識字化し政治に目覚めた人々が自分たちに相応しいエリートの人気者を選んだ結果である。考えられる限りもっとも健全な民主的選択ではないだろうか。

民主主義が終わろうとしている国の「ポピュリズム」などと一緒にするのは失礼だし、的外れだと思われる。

(参考)パキスタンの人口学・人類学データ

家族システム 内婚制共同体家族宗教 イスラム教近代化指数 男性識字化 1972 女性識字化 2002 出生率低下 1990*比較対象となる数字はこちら 年齢中央値 22.78歳(2020)人口 約2億1322万人(2017)

By Abbasi786786 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=120269592 ↑ 年齢はとにかく若い。日本だと1940-50年頃がこんな感じだった。

↑ 人口もこんな感じで増えている。

↑ トッド的に重要な乳児死亡率 も順調に低下を続けている。

パキスタン政治のこれまで

パキスタンではまだ(いわゆる)民主化革命は起きていない。しかし今起きていることは間違いなくその前兆(あるいは一部)である。

彼らがいったいどんな未来を作ってくれるのか、私は楽しみで仕方がないので、これをしかと味わうために必要と思われる情報をざっくりまとめてみたい(随時更新するかもしれません)。

独立〜クーデター政治

パキスタンがイギリスから独立したのは1947年。しかし、しばらくの間はよくある新興国の政治が続く。

建国の父(ムハンマド・アリ・ジンナー )がいて、選挙で選ばれた初代大統領が誕生するがクーデターが起きて軍事独裁となり、その評判が落ちるとまた選挙で指導者が選ばれたりするがすぐにクーデターで軍事政権に戻る、という感じのやつである(なおパキスタンには大統領と首相がいる。両者の関係は(今のところ私には)不明だが2010年の憲法改正で議院内閣制に移行して以後、大統領は名誉職的なものになったという(wiki))。

なぜそうなってしまうのか。我々にはもう分かっている。パキスタンで男性識字率(20-24歳)が50%を超え、近代化の始まりを告げたのはようやく1972年のことである。国民の選択に基づく民主主義がそれより前に機能するはずはないのだ。

民主化の第一歩

真の民主化に向けた歩みの第一歩目が踏み出されたのは、2008年の総選挙であったと思われる。

そのときの大統領は、陸軍参謀総長であった1999年にクーデターを起こして政権についたムシャラフ 。比較的自由主義的で進歩的だったとされる彼は「自由で透明性のある方法」で選挙をすると公約し(wiki)、行われたのがこのときの総選挙だった。

ムシャラフは国民の人気も高い指導者だったのだが、ベナジル・ブット 元首相暗殺事件などの結果、議会は反ムシャラフ派で占められ、パキスタン人民党のギラーニが首相に選ばれた。詳細は省くがムシャラフ大統領は辞任に追い込まれ、新たに行われた大統領選挙でパキスタン人民党総裁のザルダーリー(ブットの夫でもある)が大統領に選出された。

ただ、このとき選ばれたギラーニ政権も任期を全うすることはできず、司法の介入により解任されている(後述)。司法の背後には軍がいたとされており、まだまだ軍の実力がものを言う世界であることは間違いない。

アメリカとの関係

アフガニスタン紛争の蜜月から

パキスタンはインドへの対抗上つねに大国の助力を必要としていたため、状況が許す限り中国ともアメリカとも緊密な関係を結んできた。

アメリカから見るとパキスタンはソ連およびイラン封じ込めのために重要で、戦略的重要性は1979年のソ連のアフガニスタン侵攻以後増大した。

アメリカはソ連が支援する当時の共産主義政権(アフガニスタン人民民主党)に対抗するため、アフガニスタンにおける対抗勢力であるイスラム主義者を支援し、同時にその後援者であるパキスタンの軍事政権への支援も強化した。

なお、アフガニスタンのタリバンはこのときアメリカが支援したイスラム主義勢力の中から生まれてきたものである。同じくイスラム主義を標榜するパキスタンは、アフガニスタンのタリバンに基本的には親近感を持っているはずである。

そのため、2001年の同時多発テロの後、アメリカがオサマ・ビン・ラディンを匿ったと難癖をつけてアフガニスタンのタリバンと戦争を始めると、パキスタンは難しい立場に置かれることになった。

無人機攻撃への反感

親米で知られる当時の大統領はアメリカの「テロとの戦い」を支援する現実的立場に立った。2008年に首相となったギラーニもその立場を継承し、この間アメリカはパキスタン西部のシャムシー空軍基地を無人機(ドローン)攻撃の拠点として使うことを許された。

無人機攻撃作戦の対象は当初はアルカイダ高官のみであり、アメリカにテロを仕掛けた者たちの討伐という理由はパキスタン国民にもどうにか受け入れ可能だった。

しかし、アフガニスタン戦争でタリバンに苦戦していたアメリカは、2008年、彼らと関係があると見られるパキスタン国内のイスラム主義勢力(北部ワジリスタン周辺を拠点とするパキスタン・タリバン運動)にまで対象を拡大することを決める。

オバマ政権(2009-)の下、パキスタン国内での無人機作戦の実行回数は大幅に増加した。2009年から2012年までの3年間の無人機攻撃作戦は約260回、民間人の犠牲者は282-535人(60人以上は子供)と報告されて いる(the Bureau of Investigative Journalism)。

パキスタン・タリバン運動(TTP)は50以上のイスラム主義グループの連合体 で、その中には政府にテロ攻撃を仕掛ける過激派勢力がいる一方でそれを抑えようとする穏健派もいる。

過激派勢力にしても、彼らの存在はパキスタンの国内問題であって、アメリカの「テロとの戦い」とは何の関係もない。パキスタン側から見れば、パキスタンのイスラム主義勢力への攻撃が内政干渉であることは明らかだった。

パキスタンの人々にとっては、パキスタンのイスラム主義勢力もアフガニスタンのタリバンも本質的には敵ではない。アメリカが勝手に敵視するそれらの攻撃のために自国領土を荒らされ、民間人までが犠牲になるという事態に、パキスタン国民の反米感情は高まった。

ビン・ラディン急襲の余波

アメリカは、2011年5月、パキスタン政府への事前通告なしに国内に潜伏していたウサマ・ビン・ラディンを急襲 し、殺害した上、ビン・ラディンの潜伏に協力していたと決めつけてパキスタン政府を非難した。

さらに、同年11月には、アフガニスタンに駐留するNATO軍がパキスタンの国境警備隊基地を越境爆撃し、兵士24名を死亡させる事件が起きた。

パキスタンはこうした事態を主権侵害であるとして非難し、政府はNATO軍のための物資の補給路を遮断した上、シャムシー空軍基地からの立退をアメリカに要求した (のちに交渉の末復旧)。

なお、このときの首相は先ほど述べた2008年の選挙の後に首相に選ばれたギラーニで、彼はこの直後の2012年2月にパキスタン最高裁により法廷侮辱罪(ザルダーリー大統領の汚職疑惑を追及しなかったという理由)で有罪とされ退任させられている。合憲性に疑問のあるこの司法の行動の背後には軍がいたというのが一般的な見方 のようである。

2013年の総選挙では1990年代から2期に渡って首相を務めたナワーズ・シャリーフが選ばれ、2017年に汚職疑惑で亡命するまで政権を維持した(ちなみにイムラン・カーンの首相解任後に首相に選ばれた現職のシャバズ・シャリーフはナワーズの弟)。

イムラン・カーンの首相就任と排除

イムラン・カーンの躍進

こうした状況の中、アメリカの無人機攻撃や北部ワジリスタンでの軍事作戦に対し断固反対の姿勢を示し 、国民の支持を集めていったのがイムラン・カーンなのである。

1996年に下院議員となったイムラン・カーンの政党「パキスタン正義運動」は2013年の選挙で第3党に躍進、2018年にはついに第1党となる。こうして、同年8月に、イムラン・カーンが首相に就任することになる。

イムラン・カーン排斥の手続きは正当か?

そのイムラン・カーンは、2022年4月10日に内閣不信任決議により首相の座を追われた。

必ずしも「クーデター」という報道はされていないようだが、以下に見るように、その経緯は通常とはいえない。

野党が不信任決議案を提出したとき、イムラン・カーン首相は議会を解散して総選挙に打って出ようとした。パキスタンの法制度がどういうものなのか私は知らないが、首相や内閣の決定による解散総選挙の実施は議会制民主主義の国では普通のことである。

不信任決議案は内閣を辞めさせるために出すのだから、内閣が解散し総選挙をするといえば文句はないはずであろう。日本の場合、不信任決議が可決された場合も、内閣は解散総選挙か内閣総辞職のどちらかを選ぶことになる。選挙の実施が許されないということはあり得ない。

ところがパキスタン最高裁はイムラン・カーン首相による議会解散を違憲と判示する。そして復旧した議会は提出された不信任決議を可決してカーンを辞めさせ、野党から首相(イムラン・カーンの前の首相ナワーズ・シャリーフの弟シャバズ・シャリーフ)を選ぶのである。

これではまるでイムラン・カーンを排斥し選挙によらずに 次の首相を決めるための策謀のようではないか?

いつものパキスタンのやり方といえばそれまでではあるが、カーン首相を支持したのはこうした政治にうんざりした人々なのだ。

イムラン・カーンは「アメリカが背後にいる」と主張しているが、それが不合理な主張ではないことも確認しておく必要があるだろう。

イムラン・カーンは、ロシアがウクライナに侵攻する前日の2月23日に、プーチン大統領の招聘に応じてロシアを訪問していた 。

ウクライナ侵攻開始後、カーンは、ロシアの行為を非難するよう要求する西側諸国の圧力に不快感を示していた 。

おそらくその関係だと思うが、イムラン・カーンは「ある国」からの文書の存在を公表し (のちに「アメリカ」と明言)、3月31日に開催した国家安全保障委員会(NSC)の席でそれを内政干渉であると確認する決定を行った上で、アメリカ大使館に公式の抗議文を届けていた (4月1日)。

内閣不信任案の提出は、この直後というタイミングだったのである。

排斥の動きは続くが人気も続く

首相解任という事件の後も、イムラン・カーンの人気は衰えず、7月に行われたパンジャブ州の補欠選挙で、イムラン・カーンのパキスタン正義運動は20議席中15議席を獲得する大勝利を収めた。この結果は新政権への不信任と同時に、4月の政権交代の不当性を訴えるカーンへの国民の支持を示すものと捉えられ た。

その直後(8月)、イムラン・カーンは反テロ法違反の容疑で逮捕され(パキスタンの反テロ法の問題性については「おまけ」の記事②に詳しい)、10月21日には選挙管理委員会により議員資格の剥奪と5年間の公職追放が決定される。

11月3日の暗殺未遂事件は、こうした一連の動きに反対し、早期の解散総選挙を求めるデモ行進の最中に発生したものである。

おわりに

イムラン・カーンはパキスタンの現政権にとって最大の政敵であり、アメリカの敵でもあるので、主流のメディアから中立的な(あるいは好意的な)情報を得るのは難しい。おまけとして独立系ジャーナリズムの記事(翻訳)を付けておくので、お読みいただくと大体の感じがお分かりいただけると思う。

パキスタンの民主化は大変だ。彼らが倒したい古い勢力の背後にはアメリカが付いていて、自らの覇権維持のためになりふり構わず介入してくるのだから。

彼らの今後は国際情勢に大きく左右されるだろうが、だからこそ、彼らの動きは間違いなく現今の激動に大きな影響を与えていくだろう。

ああ、楽しみ。

まとめ

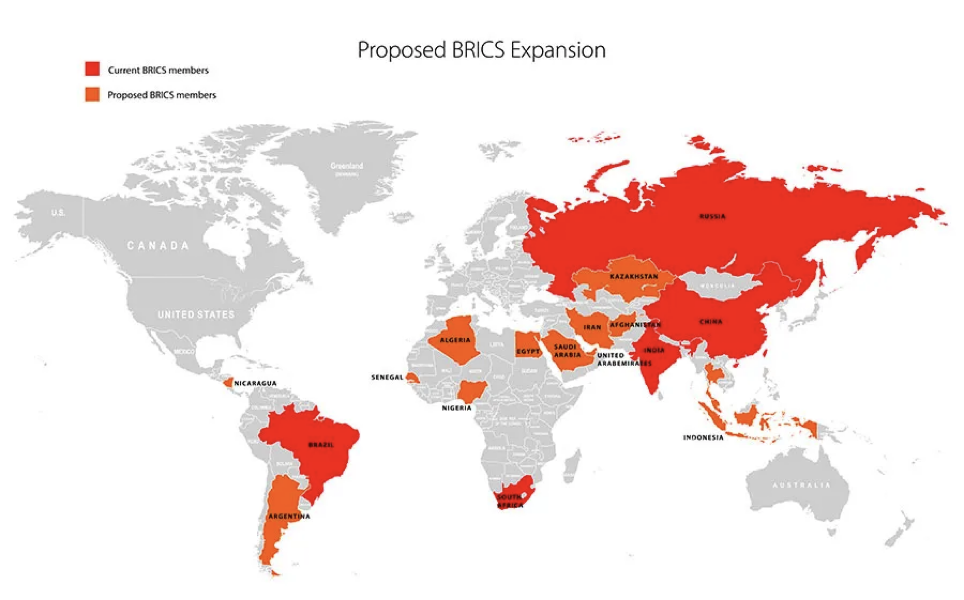

パキスタンは近代化=民主化局面にある パキスタンはアメリカの対ロシア・イラン政策上重要な支援対象だった アメリカがアフガニスタンのタリバンと戦争を始めたことで、パキスタンとの関係が難しくなった 「テロとの戦い」の中で展開されたパキスタン国内での無人機攻撃作戦が国民の反米感情を高揚させた イムラン・カーンはアメリカの作戦に一貫して反対の姿勢を示したことで国民の信頼を勝ち取った イムラン・カーン首相はロシアのウクライナ侵攻に関し西側に追従しない立場を明確にした直後、クーデターまがいのやり方で解任された 首相解任後もイムラン・カーンに対する国民の支持は衰えていない

おまけ