- はじめに

- 建国ー独立戦争の英雄の下で

- 「常道」の確立ー連邦裁判所と政党対立

- 南北戦争(1861-1865)

- 帝国への道

- 二つの世界大戦

- 冷戦

- 最後の政権交代ーニクソン政権の誕生

- 「大きな政府」のその後

- 二項対立の終わり

- おわりに

- 今日のまとめ

はじめに

なぜ、アメリカは巨大な格差を放置してますます状況を悪化させ、軍事介入やCIA秘密作戦に熱中し続けているのか。

「権威」の不在に着目し、その謎を解き明かすシリーズの最終回。

いよいよ、アメリカの建国から現在までを追いかけよう。

建国ー独立戦争の英雄の下で

アメリカの初代大統領は独立戦争の英雄ジョージ・ワシントン(在任1789−1797)である。

総司令官として独立戦争を勝利に導いた彼は「生きながらにして神格化の途上にあった」というが、戦争終了後は最小限の兵力を残して軍を解体、自ら権力を握ろうとはせずに地元に帰る。しかし、

当時の人々にとって、大統領に相応しい人物はワシントン以外に考えようもなかったし、そもそもワシントンを想定しつつ、合衆国憲法第二条の大統領に関する規定が作られたともいわれる。

和田光弘『植民地から建国へ』アメリカ合衆国史①(岩波新書、2019年)164-165頁

ワシントンは、周囲からの強い働きかけに応じて大統領選挙に出馬、満票を得て、アメリカ合衆国初代大統領に就任するのである(1789年4月30日)。

彼は大統領を2期務めて退任する(3期目は出馬せず)が、「終身で務めてくれると考えていた者も、当時のアメリカ国内には多かった」という(和田・180頁)。

軍歴と人格により圧倒的な信頼を勝ち得て、終身の大統領就任を望まれる。まるで古代ゲルマン民族の王のようではないか。

バラバラな植民地の寄せ集めにすぎなかった13州を一つの統一国家にまとめ上げる力となったのは、1つには、イギリス本国という強大な敵との戦いとその勝利、そして英雄ジョージ・ワシントンの存在であったと考えられる。

ただ、「権威」なき原初的核家族の英雄による建国の場合、相続争いや遺産分割で国はまもなく分裂し弱体化していくのが通例である(クローヴィスとカール大帝の例についてこちら)。アメリカはどうやってこれを乗り切っていったのであろうか。

13州を一つの統一国家にまとめ上げる力となったのは、①イギリス本国という強大な敵との戦いとその勝利、②英雄ジョージ・ワシントンの存在だった

「常道」の確立ー連邦裁判所と政党対立

(1)政党対立

アメリカ建国の父たちは、当初から「国王」を持たない共和政体の脆弱さを認識していたという。

古代ローマは版図拡大に連れて共和政から帝政に移行したし、ピューリタン革命後のイギリスも結局王政に回帰した。当時は「共和政は政治的に脆弱だ」というのが常識だったのだ(和田・161頁)。

しかし、君主制のイギリスを反面教師としたアメリカに、「国王」の選択肢はなかった。

広大な領土を傘下に収める「新共和国」存続の困難さを憂慮した政治指導者たちは、これまで統合の中枢にあった国王が存在しない今、「有徳の市民」が私益ではなく公益を優先させることでシステムの暴走を防げるとの見通しを抱いていた。公共善の防衛を謳う共和主義の主張であ〔る〕。

和田・161頁

つまり、建国の時点で、彼らは「国王はいないけど一つにまとまらなければ」と強く意識しており、大統領たるワシントンの下、皆が公益実現に向け一丸となって国家の運営にあたることを想定していたのである。

ところが、日本人から見ると「さすが」としかいいようがないが、以後アメリカ政治の基本モードとなる二大政党の党派対立は、早くもワシントン大統領の任期中に発生しているのだ。

「第一次政党制」と呼ばれる連邦派(商工業中心の国づくり・強力な連邦政府を志向)と共和派(農業立国・州の権限尊重を求める)の対立の様子は、非常に原初的核家族的で面白い。

1820年代後半に形成される第二次政党制などとの違いは、極論すれば、互いに相手の党派の存在を政治的に認めていなかった点にあるといえる。つまり双方とも自分たちのみが正しい道筋を示していると確信していたのであって、意見は異なっても互いの存在を認めた上で政権を相争う政党政治のあり方とは、大いに趣を異にしていたのである。

和田・172頁

日本では、どうしても一つの勢力が政権に落ち着いてしまい、いくら頑張っても二大政党制にならないというのに、アメリカでは国が動き出した途端に意に反して政党制が生まれてしまう。家族システムの作用としかいいようがないであろう。

自分たちの考えを素朴に正しいと信じている人たち(つまり権威を持たない人たち)の間では、意見が異なれば即座に対立が生じる。おそらく、その単純な成りゆきが、二大政党制の基礎なのだ。

https://constitutioncenter.org/blog/happy-birthday-to-first-united-states-congress

(2)連邦裁判所

手元にあるはずの本(こちらです)が見つからず、うろ覚えで申し訳ないのだが、建国当初から、連邦最高裁判所は自ら積極的にその権限を強化するべく行動していった(違憲立法審査権を確立したとされる有名な判例は1803年に出ている)。

こうして、ごく初期のうちに、スコウロネクのいう「裁判所と政党からなる国家」、私の言葉では「暫定権威(連邦裁判所)+党派対立」を基礎とする国家の構造ができあがったわけである。

原初的核家族のアメリカでは建国後まもなく意図せずに二大政党制が生まれ、連邦裁判所が暫定権威を担い、「裁判所+党派対立」の基本体制が確立した

南北戦争(1861-1865)

(1)合衆国の再統一

建国の父たちが懸念した通り、広大な領土を収める新共和国アメリカは、19世紀後半に分裂の危機を迎える。

このときに起きた内戦(南北戦争)の死者数をご覧いただきたい。

| 戦死者数 | 動員者総数 | 人口1万人当り死者数 | |

| 独立戦争 | 4435 | 217000 | 117.9 |

| 南北戦争 | 498332 | 3263363 | 181.7 |

| 第一次世界大戦 | 116516 | 4734991 | 11.1 |

| 第二次世界大戦 | 405399 | 16112566 | 29.6 |

| ベトナム戦争 | 90200 | 153303 | 2.8 |

(独立戦争と南北戦争についてはもっと多く数える文献もあるそうです)

南北戦争は、アメリカが戦ったすべての戦争の中で、最大の(アメリカ人の)死者を出した戦争なのだ。

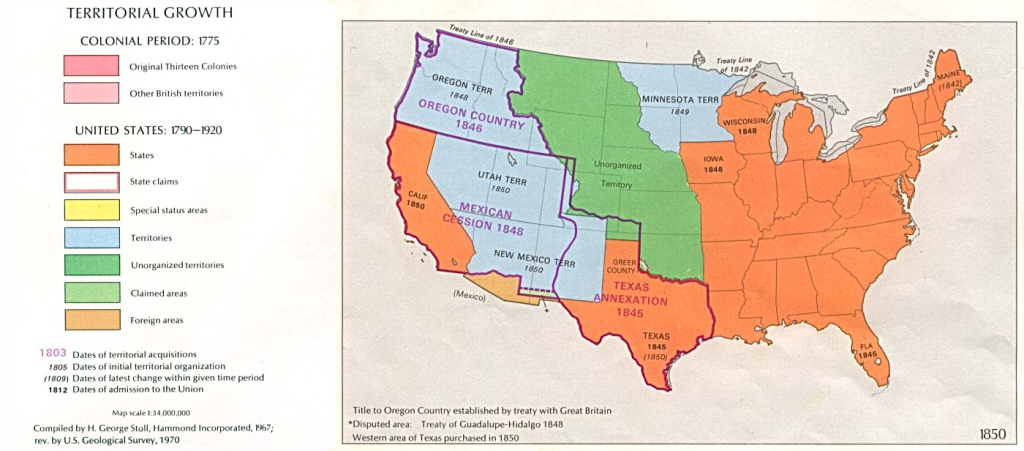

南北戦争とはいったい何だったのかと考えたとき、鍵になると思われるのは、(1)で見た領土の拡張である。

大西洋岸の13州から始まったアメリカは、1850年までにこれだけ領土を広げ、人口も相応に増加した。

連邦裁判所と政党対立でどうにかやりくりしていた原初的核家族の「小さな政府」(と国民)に、これだけの領土をまとめていく能力はなかったはずである。

南北戦争は、おそらく、原初的核家族の集団が二つの陣営に分かれて総力戦を戦い、雌雄を決することで、新たに統一を成し遂げる、合衆国再統一のための戦争だったのだ。

(2)新たな建国ー生まれ変わるアメリカ

南北戦争は、州の主権を尊重し「小さな政府」しか持たなかったアメリカが、より「国家らしい国家」に生まれ変わる転換点となる戦争だった。

連邦政府は、総力戦となる内戦を戦うなかで、それまで州に奪われていた通貨発行権を国家主権の名において奪い返し、連邦課税を実施し、財政政策の主導権を握った。さらに、「祖国のために死ぬ」ことを強いる連邦徴兵を、一気に実現していった。

また‥‥、再建期には、市民権法や憲法修正第13条、第14条、第15条などで、連邦市民権の概念を確立し、それまでの連邦と州の関係を大きく変質させて、国家主権の優越を確立していったのだ。リンカンがゲティスバーグ演説で、「ユニオン」に代えて「ネイション」を使ったのは、南部連合が離脱宣言で主張した、州権論的な国家観を否定するためだった。

貴堂嘉之『南北戦争の時代』アメリカ合衆国史②(岩波新書、2019年)113-114頁

とはいえ、彼らの家族システムは、原初的核家族のままである。

これ以後、アメリカの国家および政府の規模は拡大の一途をたどる。それは、連邦裁判所と二項対立から成る「国家なき国家」が限界に達し、「大きな政府」を持つ中央集権型国家へと変貌を遂げていく過程だが、大きな政府の適正な維持こそは、「原初的核家族の国家」にとって、最大のチャレンジなのだ。

アメリカは、南北戦争による「再統一」を経て、中央集権型国家に変貌を遂げていく

帝国への道

南北戦争後、先住民の迫害(というか虐殺)と同時に、大統領選や中間選挙の投票率が20年に渡って(1870-90)80%前後を記録し続けるという「デモクラシーの時代」を築いたアメリカが、次に進んだのは、海外進出、つまり「帝国」への道である。

北米大陸の征服を完了した後、アメリカは、中南米、太平洋島嶼部を自らの勢力圏として固めることに力を注ぎ始めた。

1904年、セオドア・ルーズベルト大統領は次のように述べ、アメリカが今後、(当面は)地域の「国際警察」としての責務を積極的に担っていくことを宣言する(1904年年次教書・28頁)。

我が国が望むのは隣国が安定して、秩序があり繁栄していることだ。‥‥〔しかしながら〕彼国が愚行を繰り返し、無力に打ちひしがれて、文明の紐帯を弱めてしまったときは、文明国の介入を受けざるをえない。西半球の場合はモンロー・ドクトリンを信奉するアメリカが‥‥国際警察力を発動することになる。

*前後の内容を含め、中野耕太郎『20世紀アメリカの夢』アメリカ合衆国史③(岩波新書、2019年)27頁周辺参照

*いわゆる「モンロー・ドクトリンのルーズベルト系論」。オリジナルのモンロー・ドクトリンの主眼が南北アメリカ大陸へのヨーロッパの干渉を排する点にあったのに対し、ルーズベルトは南北アメリカ大陸におけるアメリカの(武力行使を含む)秩序維持の責務を根拠づけるものとする新解釈を示した。

中央集権化が進行する時期、北米大陸征服を終えたアメリカは海外に進出し、「帝国」への道を歩み始める

二つの世界大戦

(1)第一次世界大戦

セオドア・ルーズベルトの宣言は、新興国として出発したアメリカが、西欧の干渉を排して国力を充実させるという内向きの姿勢(オリジナルのモンロー主義(孤立主義)だ)から、西欧列強の一角として、積極的に世界にコミットする姿勢に転換したことを示していた。

実際、1870年から1913年の人口および経済の成長は、世界に類を見ないレベルに達していた。その基礎となった教育水準はさらに上昇を続け、さらなる国力の充実を約束していた。

アメリカは、その勢いに見合った活躍を求め、ついに「自由と民主主義」のリーダーとして名乗りを上げるのだ。

1917年4月2日、第一次世界大戦への参戦を決定したウィルソン大統領の議会演説をお聞きいただこう。

我々の〔戦争の〕目的は、世界の暮らしの中で、利己的で宣誓的な権力に反対し、平和と正義の原則を確立すること、そして、今後この原則を守り、保証するために、自治を行う真に自由な諸国民の間に、目的と行動の協調関係を樹立することです。‥‥世界は民主主義のために安全にされなければならないのです。

*中野・前出63頁

(2)「大きな政府」へ

大きな戦争を戦うということは、大勢の人間と大量の物資を組織的・計画的に動かすということであり、その実行にはどうしても大きな政府が必要になる。

南北戦争後に初めて「国家らしい」連邦政府を持つようになったアメリカは、大戦に参加する度に、社会・経済的な統制の能力を高め、より「大きな」政府に持つ国家に生まれ変わっていくのである。

1929年に始まった大恐慌は、アメリカが「大きな政府」を積極的に肯定していく契機となった。

1933年に就任したフランクリン・ルーズベルト大統領は、就任演説で、次のように述べている。

我々が恐れなくてはならないのは、恐怖そのものだけです。‥‥国民は行動を求めています。今すぐ行動せよと。‥‥議会にもう一つ危機への対処の手段を要請したい ------ 緊急事態に対する戦争を行えるように行政権力を拡大してほしいのです。

*中野・前出135頁

以後、1969年までの36年間、アイゼンハワー(共和党)2期を除いて民主党が政権を独占する「長いニューディール」の時代が続く。

アメリカが「二項対立」を封印し、大きな政府の下に一つにまとまって、国内では国民の福祉を、世界に向けては「自由と民主」(と豊かさ)を実現していこうとする理想主義の時代である。

しかし、彼らの「大きな政府」は、旧ソ連や中国共産党のような強大な権威に基づくものではない。

「二項対立」を封印したアメリカが、大きな政府の下で国民の統合を維持していくためには、憲法の理念、戦争、排外主義といったあらゆる手段を駆使していかなければならないだろう。

(3)第二次世界大戦

フランクリン・ルーズベルトが参戦の意図を語った1941年の一般教書演説について、中野先生にご紹介いただく(適宜改行します)。

冒頭ローズヴェルトは「アメリカの安全保障が今ほど外部からの大きな脅威に晒されたことはない」と危機感を煽ったうえで、「もはや我々は慈悲深い心を持つ余裕などない」と戦争が不可避であることを示した。

そして大統領は来るべきアメリカの戦争の大義を「人類の欠くことのできない四つの自由」ーーすなわち、①言論と表現の自由、②礼拝の自由、③欠乏からの自由、④(侵略の)恐怖からの自由、に求め、これを「〔日独伊三国同盟による〕専制政治の新秩序の対極に」位置づけた。

重要なのは、「四つの自由」の理念がアメリカの国家的目標であるばかりか、「世界のあらゆる場所で」実現されるべき理想として語られたことである。例えば、四つのうちで最もニューディール的な「自由」である「欠乏からの自由」は次のように敷衍されたーー「それは、世界的な観点から言えば、あらゆる国で、その住民の健全で平和な生活を保障するような経済的合意を意味」する、と。

この教書はアメリカがついに孤立主義を脱し、世界政治に本格的にコミットする決意の言葉でもあった。

中野・156頁

理想主義に基づく世界政治への本格的コミットメントという方向性は、中等教育の普及が規定する下意識の健全な発露であり、「自由」の名の下に世界に打って出たアメリカの行動は完全に自然で正常である(倫理的当否について語るものではない)。

憲法的理念、排外主義、使用可能な全てのツールを総動員して第二次世界大戦を戦い終えたとき、アメリカは、世界に並ぶもののない超大国となっていた。

また、総力戦を戦った結果として、その国家には、極めて大きな政府が備わり、政府、軍、大企業、アカデミア等から成る「軍産複合体」が意思決定機構の中心を占めるようになっていた。

しかし‥‥この期に及んでも、アメリカの家族システムは共同体家族に進化したりなどしていない。原初的核家族のままなのだ。不釣り合いな「大きな政府」を持つこととなった国家の運命や、いかに。

二つの大戦を経て世界に並ぶもののない超大国となったアメリカは、同時に、巨大な政府を持つ国家となっていたが、家族システムは原初的核家族のままである

冷戦

(1)世界規模の「二項対立」

大戦以来の「大きな政府」は、民主党政権の下で、国内では「偉大な社会」の理想を追求する福祉国家(Welfare State)として開花する一方、対外関係では、軍事国家(Warfare State)として機能した。

*豊かで平等なこの時期のアメリカについてはこちらをご参照ください。

世界が荒廃する中、ただ一人無傷で、圧倒的な軍備と経済力を手に、世界の中心に立っていたアメリカ。その国は、しかし、自ら開発した核兵器の恐怖に足を掬われ、共産主義に恐れを抱き、すぐさま世界を敵と味方の二つに分けて、冷戦をスタートさせるのだ。

まるで、強力な中央政府が存在しない世界で、秩序を保つ方法は、核家族にはお馴染みの二項対立しかないというかのようである。

この「トルーマン・ドクトリン」は、世界政治の現状を「多数者の意思に基づく」自由な生活様式と「恐怖と圧制」の政治秩序との闘争と捉え、前者の擁護のためには、アメリカが他地域に介入することも避けられないと説明していた。

また‥‥こうも述べられた。「全体主義の種は悲惨と欠乏の中で育ち‥‥よりよい生活の‥‥希望が消えたとき完成する」と。ここに「欠乏からの自由」のレトリックは、共産圏膨張の「恐怖からの自由」—- つまり冷戦の戦いへと展開していく。

中野耕太郎『20世紀アメリカの夢』178頁

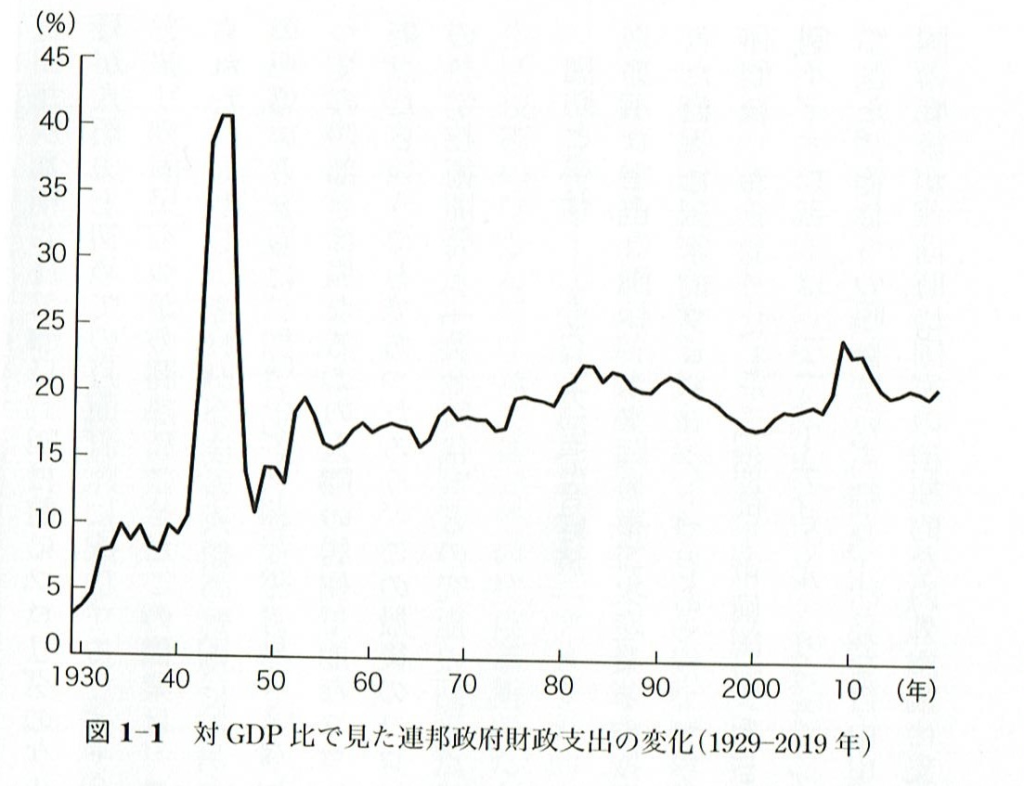

この時期、アメリカの政府支出はさらに飛躍的な伸びを見せているのだが(↑)、この巨大な政府は、冷戦という特殊な戦争を戦う過程で、通常の政府が持ちうる「大きさ」とは質的に異なる、2つの「飛び道具」を手に入れる。

(2)金融覇権ー基軸通貨ドル

その一つは、ドルが国際金融の基軸通貨としての地位を確立したことによる金融覇権である。

‥‥ドルというのは魔法の通貨で、貿易収支の赤字が重大化した局面の間も、少なくとも2002年4月までは価値が下がることがなかった。まことに魔法のような動きを見せたわけで、経済学者の中にはそこから、アメリカ合衆国の世界経済における役割は、もはや他の国々のように財を生産することではなく、通貨を生産することなのだという結論を演繹したものもいる。

エマニュエル・トッド『帝国以後』130頁

私が理解している範囲でざっくりいうと、ブレトン・ウッズ体制下での基軸通貨としての地位、IMFや世界銀行の政策に対する事実上の支配権、マーシャル・プランを通じた欧州への多額の復興支援等を通じて、アメリカはグローバル金融を支配する地位に着いた。

政府支出の増大と産業競争力の低下で貿易赤字が常態化し、経済的覇権が危うくなった後も、金本位制を止めてドルを金(ゴールド)から切り離すなどして乗り切り(ニクソン時代の1971年)、唯一の大国としての謎の金融支配力を通じて、「どれだけ借金をしても潰れない」「ドルを刷ればいくらでも支出ができる」という謎の状態を作り上げたのだ。

*金本位制とは、「金(ゴールド)だけが本物のお金(マネー)であり、通貨は金(ゴールド)の引換券にすぎない」という考え方の制度で、この制度の下では、金(ゴールド)の裏付けなしにドルを刷ることはできない(ドルと金を引き換える(兌換)義務がある)。ブレトン・ウッズ体制は純粋な金本位制ではなく、金=ドル本位制というような感じのものだったという話だが、このことの意味は私にはまだわからない(いつか分かったら説明します)。また、金(ゴールド)とドルの交換レートが第二次大戦当時のアメリカの経済力を前提としたレートで固定していたため、1971年のアメリカにとっては「過大評価」となっていた(円は1973年に変動相場制となった瞬間に固定時の360円から約260円に上がっている)。ゴールド不足とドルの過大評価に悩んでいたアメリカは、金本位制を止めたことで、ゴールドなしにドルを刷れるようになり、また実力に応じたドルの切り下げにも成功したのである。

(3)秘密作戦

もう一つは、CIAなどの諜報機関を通じた秘密作戦である。

秘密の工作活動は第二次世界大戦期から行われていたが、朝鮮戦争の後、財政引き締めの観点から通常兵器の大幅削減が目指された際に、改めてその使用が拡大されたという(通常兵器の穴を埋めたもう一つは核兵器)。

*アメリカの正規軍の実力が(軍備の割に)大したことないというのはある程度定説なので、有効性の観点から選択された可能性もあるかもしれません。なお、アメリカ軍の「弱さ」について、トッドはつぎのように指摘しています(国家規模の戦争における犠牲的精神のなさは「権威の不在」の明らかな徴標だと私は思います)。

「イギリスの歴史家で軍事問題の専門家であるリデル・ハートが見事に見抜いたように、あらゆる段階でアメリカ軍部隊の行動様式は官僚的で緩慢で、投入された経済的・人的資源の圧倒的優位を考慮すれば、効率性に劣るものだった。ある程度の犠牲精神が要求される作戦は、それが可能である時には必ず同盟国の徴募兵部隊に任された。‥‥」(『帝国以後』121-122頁)

主としてCIAの主導の下で、アメリカ合衆国は、数百にのぼる秘密裏の不法介入を行なっているが、それが行われた地域以外ではほとんど注目されないままに終わっているのである。これらの秘密活動は、通常の統計調査の網の中には入ってこないところで行われている。専門的に言うならば、国防総省は「秘密工作活動」と「不法工作活動」を区別している。前者の場合には、活動のスポンサーが誰であるのかが隠され、そのスポンサーに関して「まことしやかに否認する」ことが許されているのに対し、後者の場合には、活動の存在自体が隠蔽される。しかし、実際には、この区別は普通は曖昧で、こうした行動とその実行者は、それがいかに犯罪的な行為で、その実態がいかに徹底的に明らかにされようとも、全く責任を問われないのである。

ジョン・W・ダワー(田中利幸 訳)『アメリカ 暴力の世紀 第二次世界大戦以後の戦争とテロ』(岩波書店、2017年)56頁

CIAの活動については、日本の一般の人々にはあまりにも知られていないと思うので、もう一箇所、引用をさせていただく。

1987年、CIAに幻滅した十数人の元CIA職員が自分たちの組織を作り、次のような声明を出した。

「アメリカ合衆国と戦争状態にない諸国、合衆国に対して十分な物理的損傷を与えるような能力を有していない諸国、あるいは「共産主義」か「資本主義」かという問題で、合衆国に対して悪意を全くもっていないか強い関心をもっていない国々、そのような諸国の数百万人にのぼる人たちが、アメリカの秘密工作活動で、殺傷されたりテロ行為の犠牲にされたりしている」。

これらの元CIA職員は、詳細な情報を提供していないが、「第二次世界大戦以後、アメリカの秘密工作活動の結果死亡した数は、少なくとも600万人にのぼっている」と結論づけている。

同・58頁

思い出していただこう。謎の金融支配力、決して責任を問われることのない秘密作戦遂行能力、この恐るべき権力を握っている主体は、原初的核家族である。

そして「中等教育の普及+少数のエリート」という絶妙な配置の時代はまもなく終わる。国民全体の利益のために「大きな政府」を担うことのできる本物のエリートはいなくなり、高等教育による国民の階層化と私益を追求する(にせ物の)エリートの時代がやってくる。

彼らの手にそれらの権力が渡ったら何が起こるであろうか。

多分、それが、いまのアメリカで起きていることである。

巨大な政府を持つアメリカは、冷戦を経て、

①謎の金融支配力、②CIA等による秘密作戦の自在な遂行能力

という恐るべき権力を手に入れた。

最後の政権交代ーニクソン政権の誕生

「長いニューディール」とも言われる民主党時代(1933-69)にも、一度だけ共和党への政権交代が実現したことがあった。1953-61のアイゼンハワー大統領の時代である。

トルーマンの不人気と朝鮮戦争の泥沼化を背景とした政権交代で、「長い民主党時代の小休止」(中野・191頁)とも評されるこの時代、政権は「宗教戦争のごとき民主党の理念外交に警鐘を鳴らし、また伝統的な財政均衡論の立場から無節操な軍事費の増大を批判」(中野・191-192頁)して、通常兵器の大幅削減を目指すなどしたというが、冷戦の継続、福祉国家という基本路線に変化はなかった。

「長いニューディール」の終焉をもたらす本当の意味の政権交代が起きたのは、ニクソン共和党政権(1969−1974)誕生のときである。

「政権交代」を「民意に応じて政治の大きな方向性が変わること」と定義しよう。そうすると、ニクソン政権の誕生は、アメリカ史における最後の政権交代だったのではないかと思う。

ニクソンは誰の心を掴んで当選したのか、彼の演説を聞くとそれが分かる(共和党候補者指名大会での演説 中野・215頁)。

〔今や〕都市は煙と炎に包まれ、夜にはサイレンが鳴り響く。遠く海外の戦場で死にゆくアメリカ人、国内で違いに憎しみ合い、戦い、殺し合うアメリカ人達。数百万人のアメリカ人が怒りに震えているのがわかる。‥‥それはもう一つの声‥‥阿鼻叫喚の喧騒の中での静かな声だ。それは大多数のアメリカ人、忘れ去られたアメリカ人----デモで雄叫びをあげるような人ではない----の声である。

1968年、それは正に「高等教育の頭打ちが見えて」きて「理想主義への反発が生まれ」たそのときである。反発したのはもちろん、高等教育に達することが見込めなくなった非エリートの労働者たち。

ニクソンが狙い撃ちにしたのは、(自由貿易による)国内産業崩壊の影響をじかに被り、高等教育組が推進した人種差別撤廃政策で黒人に社会的・経済的地位を奪われる恐怖を覚え、理想主義に背を向けたサイレント・マジョリティ、白人非エリート層だったのだ。

このとき、彼らの票は、ニクソン共和党に32州での勝利を与え、本物の政権交代を実現させた。

ニクソンは、対外関係においては、ベトナムから兵力を撤収し、大統領補佐官ヘンリー・キッシンジャーとともに、現実主義の名の下で、中国やソ連との関係を改善し、戦略兵器を削減する「帝国」のダウンサイジングを行った。この現実主義は、主に財政上の必要によるものであったというが、非エリート層の意向にも合致しただろう。

では、社会・経済政策はどうであったか。

ニクソン政権は、福祉国家から新自由主義という極端な変化のちょうど移行期にあたる政権であり、その政策には両方の側面が見られるという(例えば黒人解放のためのバス通学、アファーマティブ・アクションなどは主にニクソン政権期の政策だ)。

しかし、経済政策という点でいえば、ニクソン政権は、確かに、新自由主義への最初の一歩を踏み出した政権だったといえる。

すでに述べたように、政権は、冷戦期の貿易収支の悪化に、金本位制の廃止等の金融政策で対応した。

労働者階級の生活の向上には、国内産業の育成こそが必要だったのに、政権は「小さな政府」「自助の精神」を称揚して彼らを放置し、金融という「魔法」によって資本家の利益を確保する方向に舵を切ったのである(この辺りの政治家の「裏切り」についてはこちらもご参照ください)。

にもかかわらず、労働者階級の不満は、ニクソン政権には向かわず、大学生たちのベトナム反戦運動や黒人解放運動に向かった。このとき、黒人への反感も醸成されたのだ。

高等教育組に反感を抱く白人非エリート層の支持によって実現したニクソン共和党政権は、民意によって政策の方向性が転換した「最後の政権交代」だった。

「大きな政府」のその後

ニクソン共和党への転換が「最後の政権交代」ではなかったか、というのは、これ以後、とくに1981年のレーガン政権以降、アメリカはほぼ「誰が政権をとっても同じ」という状況に陥っているからである。

https://ifunny.co/picture/reagan-nerd-cool-dumb-classic-reagan-reagan-reagan-ah-eloquent-5INvk8Ed9

レーガン時代に確立した新自由主義・新保守主義(ネオコン)の路線が、その後の政権で揺らいだことはなかった。

90年以前であれば「親ソ」それ以降は「権威主義」とみなした国々への終わることのない軍事介入(CIAの秘密作戦はレーガン期に再度強化されている)。

ところで、トッドは、軍事予算をめぐり、1990年代のアメリカに興味深い転換があったことを指摘している。

ソ連が崩壊した1990年から1995年からの5年間のアメリカには、軍備の縮小による対外収支均衡に取り組んだ形跡が見られるという。

*軍事予算は1990年から1998年の間に28%(3850億ドル→2800億ドル)、現役の兵力も200万人(1990年)から140万人(2000年)に減少。

*1990年台前半の政府予算の上昇率の低下は、このグラフにも見て取れる。

しかし、1996年から2000年の間に、この傾向は逆転していく。再び軍備の増強が始まり、貿易収支の赤字が爆発的に増大する。なぜか。

どれほど巨額な貿易収支の赤字も金融収入で埋め合わせることができるというドルの魔力は、ドルの信用に依存している。

つまり、ドルが全世界に信用による強制レートと弁済手段としての強制通用力を持つのでなければ、何の意味もないのである。

『帝国以後』132頁

第二次大戦後、アメリカは、唯一無傷で生き残った(しかもなお成長期にある)大国としての圧倒的な経済的優位に基づいてドルの覇権を築いた。

その経済力が失われた今、どうやってその覇権を維持していけばよいだろう。

1999年前後に、アメリカの政治的エスタブリッシュメントは、帝国型の経済、つまり依存的経済という仮説を立てた場合、軍事潜在力が現実に不足しているということを自覚した。

同・127頁

軍事力の再増強は、アメリカ合衆国の経済的脆さが増大しつつあるという自覚から派生するのである。

同・126頁

国内産業の育成による貿易収支の健全化を諦め、金融支配力=ドルの覇権によって生きていくことを決めた大国。

金融支配力=ドルの覇権の維持のために、「自由と民主主義のリーダー」としての軍事力の誇示や対外介入を続ける大国。

これがアメリカの現在の姿である。

レーガン以降、アメリカは誰が政権を取っても変わらず新自由主義・ネオコン路線を突き進んでいる。

1995-2000年頃以後、アメリカの軍事行動は金融支配力(ドルの覇権)維持を目的とするものとなっている

二項対立の終わり

原初的核家族は、基本的に、行政機構を適正に維持する能力を欠いている。それにもかかわらず、アメリカは、南北戦争、二度の世界大戦、そして冷戦を通じて、巨大な政府を持つ国家となってしまった。

アメリカの現状は、「権威」なき国家の巨大な政府が、「暫定権威」の支配に屈することとなった結果と見ることができると思われる。

現在アメリカを支配する暫定権威。それは、連邦裁判所ではなく、軍ですらなく、おそらく、金融資本とCIAなのだ。

そのような事態を招いた原因は、根本的には、原初的核家族の国家としてはありえないほど、政府が大きくなってしまった点にある。

フィリピンの入管施設のようなメンタリティの人たちが、この巨大な政府を担っていると考えてみてほしい。統率の効かない政府において、最終的に幅を利かせるようになったのが金融資本とCIAだったというのは「なるほどねー‥」という感じではないだろうか。

ただ、そうは言っても、アメリカは、「大きな政府」となる以前には、憲法と二項対立によって国家を保っていた国だ。党派対立、選挙、議会。政治の力はどこに行ってしまったのであろうか。

1969年にはわずかながら残っていた二項対立(政権交代)の力が、その後ほぼ完全に失われた理由は、アメリカI、IIと続けて読んできていただいた方には見当が付くと思う。

高等教育の拡大による社会の階層化は、アメリカでとくに激しい格差と分断を生んだ。

おそらく、アメリカ社会では、「上下の対立」、というより「上による下の支配」の比重が大きくなりすぎて、左右の(イデオロギー上の)対立に意味がなくなってしまったのだ。

トッドは、高等教育の拡大による社会の階層化に「平等の破壊」を通じてデモクラシーを破壊させる機能を認めた。

私は、同じことを「権威」の観点から述べている。高等教育による社会の階層化は、「国家をまとめる」役目を果たしていた二項対立の機能を無化した。

「大きな政府」は一部の人間の利益のために暴走するしかなくなってしまったのである。

アメリカは、

①原初的核家族にはありえないほどの政府の巨大化

②「上下」の分断による「左右」二項対立の無化

により、金融資本とCIAが暫定権威として幅を利かせる国家となった

おわりに

人種差別撤廃に向けた運動が白人の平等を揺り動かしたという悲しい事実を解明してしまったトッドは、次のように述べ、彼らの英雄的な努力に目を向けるよう促した。

‥‥このときアメリカのデモクラシーはその人種的な母体から逃れようと努めた。われわれは彼らの試みの英雄的側面を感じ取る必要がある。アメリカ史の文脈においては、これがまさしく天を衝こうという試みであったことを理解する必要がある。

『我々はどこから来て、今どこにいるのか』下・76頁、英語版 227頁

私も同じことをさせてもらいたい。

トッドだったら、こんな風に語るだろうか。

祖国を離れて新大陸に渡った彼らは、理想の国家を目指してアメリカを建国した。見事に成長を果たした後は、「偉大な社会」を求め、世界に冠たる帝国たることを目指した。われわれは、その英雄的側面を感じ取る必要がある。原初的核家族の彼らにとって、これがまさしく天を衝こうという試みであったことを理解する必要がある。

偽トッド語録

狩猟採集民のメンタリティを持ちながら帝国の建設を目指すという正に英雄的な試みの末、完全な寡頭制に陥ってしまったアメリカ。陰謀とかではなく、非常に合理的な過程を踏んで、(もちろん「ある程度」ですが)なるべくしてなった結末だと私は思う。

原初的核家族のアメリカで、巨大化してしまった政府が秩序を取り戻すことはありそうにないし、国民が一丸となって政府を倒すというようなこともありそうにない。

おそらく、比較的近年のうちに、ドルの覇権は崩壊し、金融資本とCIAの帝国は消滅するだろう。

その過程では、アメリカや日本はもちろん、世界中が相当な苦境を経験するだろうと予想はするけれど、それでも、私の気分は明るい(アメリカ I を書いた後とはずいぶん違うのだ)。

だって、それは、金(マネー)がすべてで、自分の領分を守るためには世界の半分を敵に回さなければいけないみたいな、このヘンテコな世界が終わるときなのだ。これが希望でなくていったい何だろう。

私たちがどう生きるかでこの先の世界は変わる。‥‥というのは、まあ、いつの時代も真実だが、それが、この超、ド、激変期に当たっているなんて、楽しい、としか言いようがないではないか。

ねえ、皆さん?

今日のまとめ

- 建国当初のアメリカは、小さな政府しか持たず「裁判所と党派対立」でなんとかやりくりする国家だった。

- アメリカは、南北戦争による「再統一」を経て中央集権国家に生まれ変わり、大戦後には巨大な政府を持つようになっていたが、家族システムは原初的核家族のままだった。

- 巨大な政府を持つアメリカは、冷戦を経て、

①謎の金融支配力、②CIA等による秘密作戦の自在な遂行能力

という恐るべき権力を手に入れた。 - アメリカは、

①原初的核家族にはありえないほどの政府の巨大化

②「上下」の分断による「左右」二項対立の無化

により、金融資本とCIAが暫定権威として幅を利かせる国家となった。