目次

はじめに

この記事は、エマニュエル・トッド入門講座で連載中の「トッド後の近代史」のスピンオフである。事情を説明させていただこう。

同連載をやってみて分かったのは、近代以降のイギリスの行動は基本的に現代のアメリカと同じであるということだった。

イギリスとアメリカは(大体)同じ家族システムだ。だから、彼らの行動が似たり寄ったりでもおかしくはない。とはいえ、やはり少し釈然としない。

アメリカの歴史が250年として、イギリスは1000年の歴史を持つ「歴史と伝統の国」である。大陸との長い交流もあるし、ローマ帝国の遺産も、ノルマン貴族から受け継いだ直系家族の伝統もある。それで、何となくうまくやってきたんだと、トッドも言っていたではないか。

*トッドがイギリスを褒め称えているのは『問題は英国ではない、EUなのだ』(文春新書、2016年)、歴史については『我々はどこから来て、今どこにいるのか? 上』が詳しいです。

「いまさら、実はアメリカと同じでしたなんていわれても、ねえ‥‥」

‥‥とは思ったが、だからといってすぐに「イギリスのすべて」に取り組もうなどと考えたわけではなかった。先にやりたいこともあるし、イギリス史なんか始めたら、大変なことになるのは目に見えている。

それでも書かずにすまなくなったのは、重大な秘密を発見してしまったからである。

ちょっと、地図をご覧ください。

地球の片隅に、ブリテン諸島(ブリテン島とアイルランド島)がある。イギリスはかつてブリテン諸島全土を「連合王国」の領土として支配していたが、アイルランド島の大部分は現在は別の国(アイルランド共和国)になっている。

おかしいと思いませんか。かつて帝国(British Empire)といわれる広大な領土を支配したイギリス。しかし、そのイギリスは、実際には、このちっぽけな島を(真に)一つに統合することすらできなかったのだ。

「そんな国は、「帝国」の名に値しないよなあ‥‥」

そう思って、イギリスとアイルランドの歴史を調べ始めた。私は、イギリスがアイルランドにしてきたことを何となくは知っていたが、改めて調べてみると、その「ひどさ」加減は、私の想定をはるかに超えていた。

*詳しくは後で書きますが、クロムウェルの征服は掛け値なしの民族浄化だし、王政復古、名誉革命を経た後のアイルランド統治はほとんど「アイルランド版アパルトヘイト」。世界史に残る(近代以降の)極端な人権侵害事例の原型はすべてイギリスがアイルランドにしてきたことの中にあるという感じなのだ。

それで、気がついたのだ。

「イギリスは、アイルランドを統合できなかったのではない。事実はその反対で、アイルランドの排除こそが、イギリス国家の統合の礎だったのだ。」

*仮説です。

つまり、アイルランドは、(アメリカにとっての)先住民(アメリカ・インディアン)であり、黒人奴隷である。

そう気がついて、改めてイギリス史を眺めると、あの事件にこの事件、私にとって何となく謎だったことのすべてが、きれいに理解できてしまったのである。

現代のこの世界の基礎を作ったのは間違いなくイギリスである。議会制民主主義や産業革命の祖として大いに美化されているその国は、本当はどういう成り立ちの国だったのか。

ぜひぜひ、共有させてください。

*「イギリス」という言葉は、「日本」とか「中国」とかと同じような感じで適当に使います。基本的には、イングランド王国から出発して連合王国になった国のことを指し、独立の主体としてのスコットランド、アイルランドは含みません。

前史

イギリスのすべてを理解するには、ブリテン諸島の最初の方の歴史を知っていることが割と大切である。

最初の方の歴史のあり方が、各国の地域的区分、家族システムの配置、宗教の浸透などの基本的条件を決めているからだ。

しかし、この最初の方こそはあまり知られていない部分だと思うので、紀元前10000年から概略を追っていきたい。

*バラ戦争までを「最初の方」に位置付けるのは大分乱暴だが、イギリスにとってこの時期は、まだアイデンティティの基礎となる家族システム(絶対核家族)が生成を始める以前の時期である。その意味で、イギリスにとっては前史に当たり、実際、そう割り切って見ると、歴史の見通しがグッとよくなるのだ。

1️⃣ブリテン諸島の形成(紀元前9000-8000)

氷期の終了(約1万年前)による海水面の上昇でブリテン諸島が形成される(それ以前はスカンジナビアと連続する半島だった)。

この頃から住んでいた先住の人々をのちのギリシャ人・ローマ人がケルト人と呼んだ(ケルトイ・ケルタエ・ガリなど)。

彼らの家族システムはもちろん原初的核家族である。

2️⃣ローマの侵攻(紀元前後)

紀元前55年に一度カエサルが攻め込んできた後、紀元43年に本格的な侵攻が始まる。

下の地図の白っぽい部分(スコットランド南部、イングランド、ウェールズ)が属州としてローマ帝国の統治下に入った。一応409年にローマ軍団の撤退とともに属州時代が終わったとされる(詳細は不明らしい)が、それ以前の4世紀頃からローマ帝国の支配力は薄らいでいた模様。

なお、この時期はゲルマン人の流入以前なので、ローマ属州(ブリタニア)に暮らしていたのは先住の人々(「ケルト人」)である。

属州の支配を通じて、ローマ帝国の家族システムがブリテン島にもたらされた可能性はある。しかし、住民であったケルト人はゲルマン人に駆逐されたので(5️⃣)、その影響が残っているとは考えられない(後述)。

3️⃣ゲルマン人の流入(5世紀)

ゲルマン民族大移動で、ブリテン諸島にはアングロ・サクソン人(アングル族、サクソン族、ジュート族などの総称)がやってきて、先住ケルト人の民族・文化を駆逐した。

*トッドによると「侵略者たるアングロ・サクソン人は、彼らの到着時に大ブリテン島に居住していた、部分的にローマ化されたケルト人と混交することがなかった。情け容赦ない戦争を続けて、ケルト人を西の方へと追いやったのである。」(家族システムの起源I・下588頁)

いうまでもないかもしれないが、アングロ・サクソン人の家族システムも、原初的核家族だ。

4️⃣キリスト教の浸透(5-6世紀)

ブリテン諸島でキリスト教の布教が始まるのはローマが撤退した後。ブリテン島より、アイルランド島への浸透の方が早かった。

アイルランドには5世紀にまずパラディウス、その後継者として後に聖人となるパトリックがやってきて本格的に布教した。

*スコットランドへの布教はアイルランドの修道士コルンバによって始められている(563年〜)。

イングランドには597年にアウグスティヌスが50名の伝道団を率いてやってきて、当時ケント王国の都であったカンタベリーに教会を築いた(聖アウグスティヌスは初代カンタベリー大司教である)。

5️⃣キリスト教の権威を借りた国家統一:エドガー王の戴冠(973年)

7つの部族国家(七王国)にわかれていたアングロ・サクソン諸部族は、歴代のウェセックス王国の王によって次第に統一されていった。

*ウェセックス王国のアルフレッド大王(在位871−899)は886年から「アングロ・サクソン人の王」を名乗り、孫のエゼルスタン(在位924−939)は927年から「イングランド人の王(King of the English)」を名乗った。このエゼルスタンをもって初代イングランド王とする立場が有力らしい。

特に功労者というわけではないようだが、情勢に恵まれ、イングランド統一を完成させることになったのがエドガー王(在位959-975)だ。

*当時(8世紀末-)ノルマン人(北方のゲルマン人でいわゆるヴァイキング)が略奪や商行為を求めて仕切りにブリテン諸島の海岸を襲ったことがイングランドの統一を促したと見られている(ヴァイキングのやってることは大航海時代の前後にイギリスがやっていたことと大体同じです)。なお、ゲルマン民族大移動のときには影響を受けなかったアイルランドもこの時期にはノルマン人の訪問(襲来)を受けており、修道院などが略奪の被害に遭うのと同時に、商業の発達を見た。貨幣が本格的に流通するようになったのはこの時期で、ダブリンやコークなどの都市としての基礎もノルマン人の定住によって築かれたという。

エドガー王は、バースで行われた戴冠式(973年)で、聖別の儀式として、カンタベリー大司教による塗油の礼を受けている。

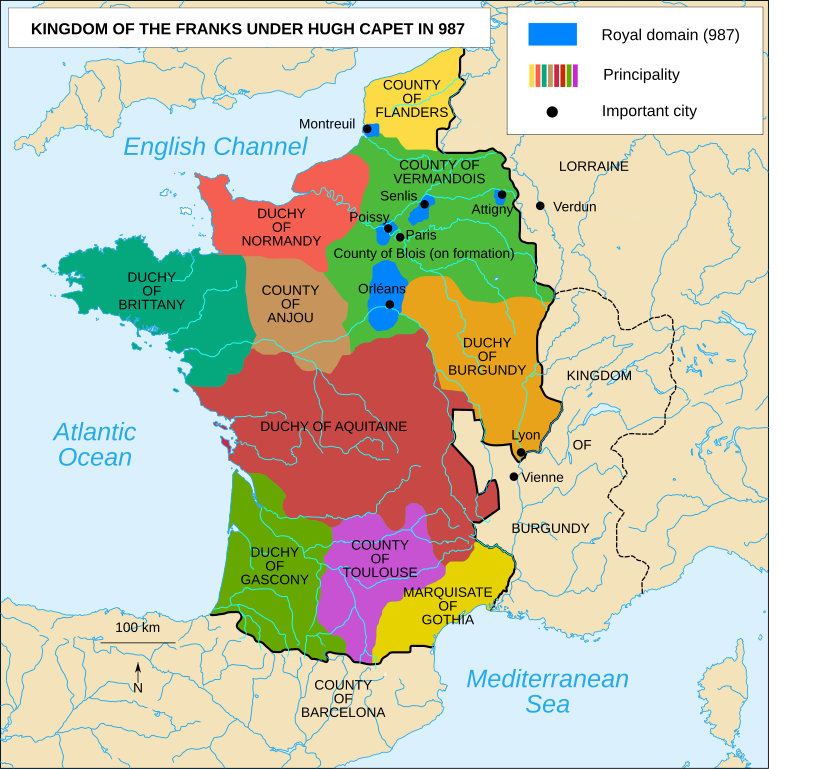

フランクの王クローヴィスがキリスト教の権威を借りて統一国家を形成し(481年)、分裂後の東フランクではオットー1世がローマ皇帝の戴冠を受けて神聖ローマ帝国を始め(962年)、西フランク(フランス)ではユーグ・カペーがやはり塗油の儀式とともに戴冠してフランスを誕生させたように(987年)、エドガーもキリスト教の権威を借り受けることでイングランド統一を完成させたのだ。

*塗油の礼による戴冠は、フランクのピピン3世(カロリング朝)が行ったのが最初らしい(751年)(こちらで読みました)。以後カロリング朝で継続し、東西分裂後の西フランク(フランス)のカペー朝(987-1328)では即位式の典礼として確立したという。エドガーの戴冠式もこうした流行に倣ったものと思われる。

6️⃣ヨーロッパのイングランド王国へ:ノルマン・コンクエスト(1066年)

しかし、このウェセックス王朝は安定しない。息子(エゼルレッド2世)の代には再びノルマン人(の中のデーン人)の襲来を受けて、デンマーク王の血統を王位に招き入れ(カヌート王:1016-35)、ウェセックス家の血統に復帰しても(エドワード証聖王1042-66)、その死後には王位継承をめぐって争いが起きる(エドワードの父方のウェセックス家 VS 母方のノルマンディ公一族)。

結局、この最後の王位継承争いを武力で制したノルマンディー公のギヨームが、イングランド国王ウィリアム1世となり、現在に連なるイングランド王国が誕生するのである。

ところで、このノルマンディー公ギヨームなる人物は一体誰かというと、フランスのノルマンディー地方を治める貴族である。

*ノルマン人(北方のゲルマン人)は911年にフランス王に臣従し、ノルマンディー公に叙せられていた。

彼はフランス生まれのフランス育ち、フランス語を話すフランス人で、有力なフランス貴族なのだ。

ノルマン・コンクエストについては、日本における大化の改新みたいなものと考えると、その重要性がわかりやすい。

大化の改新では、古くからの有力氏族である蘇我氏が倒され、律令制に代表される新たな国家体制への道が開かれた。

ノルマン・コンクエストでは、アングロ・サクソンの王が倒され、フランス貴族のノルマン人が王位につくことで、イギリスは、当時の先進地域であった大陸文化に接近。ヨーロッパの一角を占める国となったのだ。

*ノルマン・コンクエスト以降、イギリスの支配層の公用語はラテン語(書き言葉)とフランス語(口語)になり、中央集権的な施策も進んだ。

以後、イギリスの国王は、このノルマン朝を起点として1世、2世と数える慣行である(近藤・43頁)

先日のチャールズ3世に至るまで、戴冠式も、ウィリアム1世のときのやり方を基本的に踏襲している。

*ウィリアム1世は、1066年のクリスマスにウェストミンスター寺院で戴冠式を行った(塗油の礼を施したのはヨーク大司教)。

ノルマン朝の成立こそが、新生イングランド王国の誕生といえるゆえんである。

*これ以前の王国を「古イングランド王国」以後を「イングランド王国」と呼び分けるとわかりやすいと思うのだが、そういう慣習にはなっていないようです。

7️⃣ノルマン・コンクエスト後のブリテン諸島地図

以下はノルマン・コンクエストの地図である。

ウィリアム率いるノルマン軍は、フランスのノルマンディーからやってきて、オックスフォードの辺りを拠点として進軍し、最終的には緑色の部分を除く全てのエリアを支配下に収める。

ノルマンディーとイングランドが同じ支配者を戴く一方で、この時点では、スコットランド、ウェールズの一部、アイルランドには支配は及んでいない。

なお、ノルマン・コンクエストの時点で、すでにフランス貴族の間では直系家族の生成が始まっていた(後述)。萌芽的な段階の直系家族の混入が、イギリスの家族システムをどのように変えていくのかは、後でじっくり検討しよう。

*なお、スコットランドのローランド(↓)には古くから王国が成立している(詳細は不明のようだが9世紀には統一王朝が成立していたようである)。スコットランドはノルマン朝の支配は受けなかったが、イングランドの王朝とは、相互に侵攻したり、王位争いの助けを借りたり、争いに敗れて保護してもらったり、姻戚関係を結んだりと何かと交流があり、似たような文化を築いていく感じだ(スコットランド君主一覧(wiki)を見ると、ノルマン・コンクエストの頃からはっきりイングランド風(?)の名前が増えていくことがわかる)。

8️⃣百年戦争で島国に(1339-1453)

トッドはイギリスについて「島国だから」ということをよく言う。国民意識の強さなどについては、日本になぞらえたりすることもよくある。

しかし、住民のほぼ全員が原初的核家族であり、内在的な権威が発生していない段階では、島だからといって国家意識が強化されることはないと思われる。まったくの狩猟採集民にとっては、島も大陸も同じことではないだろうか。

この時代、まだほぼ狩猟採集民(のメンタリティ)であったイギリス人に、「島国」の意識を与える契機となったのは、百年戦争(1339-1453)である。

話の出発点はやはりノルマン・コンクエスト。すでに述べたように、イギリス王となったウィリアム1世は有力なフランス貴族だった。

*フランス側から見ればイングランドは(どちらかといえば)辺境の地であり、簡単に奪えたから奪った属領といった趣であったと思われる。トッドによれば、ノルマン・コンクエスト(1066年)の頃、イギリスの人口は「せいぜい150万人」で、フランスの人口は600万人を超えていた(『我々はどこから来て、今どこにいるのか?』290頁)。

ギヨームは、イングランドの国王ウィリアムとなった後も、フランス語を話し、イングランドに特別な用事(「反乱の鎮圧」だ)がない限りフランスで生活した。彼らは、イングランド国王である前に、フランス貴族だったのだ。

有力なフランス貴族であるとはどういうことか。それは、彼らが、フランス国王を含むフランス諸侯たちと勢力を争う立場にあったということ、そして、その勢力争いこそが、彼らの主要な関心事であったということである。

*当時のフランスは中央集権には程遠く、実質的に独立した政治権力である貴族(領邦君主)が並び立つ分権状態である。初代フランス国王といえるカペー朝のユーグ・カペーも、そうした貴族(パリ伯)の一人で、カロリング朝断絶後に有力貴族の推挙を得て王となったにすぎない(987年)。

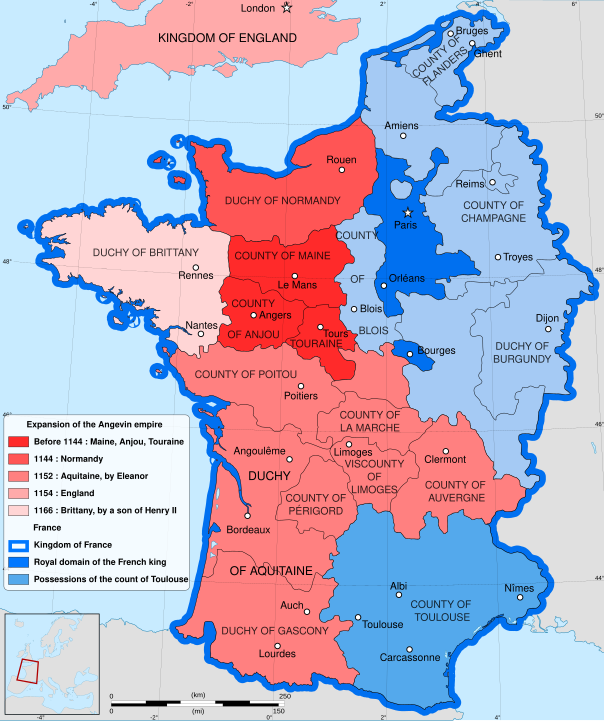

国王にフランス貴族を戴いたおかげで、イギリスは、フランスの戦国時代に巻き込まれていく。

当時、フランス国王(カペー朝)の権力基盤は弱体で、直接の支配権が及んでいたのはパリ周辺のごく狭い領域だけだった(↓上図の青い部分)。カペー朝は勢力の拡大に努めるが、それでも、全土の支配には遠く及ばなかった。

他方、イングランド国王(プランタジネット朝)の方は、相続や婚姻を通じて、一時は「アンジュー帝国」と呼ばれるほどの広大の領域を我が物とした(ヘンリー2世の時代(1154ー89)↓下図の赤系の部分)。

*ヘンリー2世(1154-89)の時代。なお、ヘンリー2世はウィリアム1世のひ孫に当たりますが、母系(ヘンリーの母がウィリアムの孫)なので、ヘンリー2世が新王朝(プランタジネット朝)の祖となっています。「アンジュー帝国」と呼ぶのはヘンリー2世がアンジュー伯でもあったため。

歴代フランス国王とイングランド国王は、フランス貴族同士として、どこかで雌雄を決しなければならない。そういう状況だったのだ。

百年戦争には「第一次百年戦争」ともいわれる前史がある。ヘンリー2世の生前に始まった「アンジュー帝国」の相続をめぐる争いで、ヘンリー2世本人、その息子たち、「帝国」の領地を狙うフランス国王を中心に、すったもんだがあって、イングランド王国のプランタジネット家は、南アキテーヌ(ガスコーニュ伯領↑南西の端っこ)以外のフランスの領土をほぼ全て奪われることになった(パリ条約(1259))。

この後、フランスでの栄華を諦めきれないプランタジネット家のイングランド王が、フランスの王位継承権を主張したことで起きたのが、本体の百年戦争だ。

*このときのイングランド王はエドワード3世。フランスでは1328年にカペー朝が断絶し、その支流であるヴァロワ家のフィリップ6世が即位していたが、エドワード3世の母親はカペー朝の王フィリップ4世の娘(エドワード3世は孫)だったので、この血統を根拠に、本流の自分こそが王位に相応しいと主張した。

仔細はすべて省略するが、いろいろあった末、最終的に勝利したのはフランス国王である。その結果、イングランド国王(敗戦時はヘンリー6世)は、フランス貴族の地位を追われ、「イングランド王国の王」を本業としていくしかなくなるのである。

この百年戦争こそが、統一国家としてのイギリス、そしてフランスを作った、というのが歴史学者の間の通説である。

イングランドのアンジュ朝〔プランタジネット朝〕とフランス(カペー朝、ヴァロア朝)、また各領邦、フランドル、ブルゴーニュ、スコットランド、スペイン、そして教皇庁などが合従連衡し、からみあっていた。城戸毅は「シャム双生児」のように、もつれあいからみあった複数の政体を「いわば一刀両断に切り離す外科的大手術の働きをしたのが百年戦争だった」という。双生児よりも、五つ子、六つ子がからみあう紛争といったほうがイメージしやすいかもしれない。何人かの子はまもなく政体としての生命を失い、やがてイングランドでもフランスでも、政治社会は近世的でナショナルな秩序へと移行するのである。

近藤・62-63頁

純然たる原初的核家族のイギリス、そして一部に直系家族が育まれていたものの、平等主義核家族をアイデンティティの中核としていくフランスは、双子のきょうだいとの激しい争いと別れを経験することで初めて、国家と国民意識を形成することができたのである。

*非常に興味深いことに、上の地図で比較的早期に王の勢力圏となっている地域(ブルー)は、フランス国内の平等主義核家族地域ときれいに重なっており、この地域が直系家族の地域を支配下に入れていくことで、平等主義核家族のフランスが誕生したという筋書きを思わせる。

9️⃣バラ戦争:テューダー朝の成立(1485)

百年戦争後の王位継承がうまくいくかどうかは、この時期のイギリス王室における直系家族の確立度合いを測るリトマス試験紙のようなものである。

*私の意見です。

百年戦争に敗北したときの国王はヘンリー6世。彼は健康上の問題を抱えていたが(遺伝性の精神疾患。断続的に発病したらしい)、ちょうど1453年に生まれた王太子がいた。

戦乱の世が終わり、今こそ、国をしっかり建て直すべきときである。幸いにも、王と王妃の間には男子が生まれ、その血統に問題はない。国王が錯乱するなら摂政でも立てて、王太子が成人するまで待てばよいではないか。

もし、イングランドの王侯貴族の間に本物の直系家族システムが成立していたなら、彼らは必ずそう考えるはずである。

しかし、実際には、イングランド王族の間ではそれまでも王位継承争いが絶えなかったし、今回も、血統でも実力でも引けを取らないと考える勢力が黙っていなかった。

ともに、百年戦争を始めたエドワード3世の血を引く、プランタジネット家傍流のランカスター家とヨーク家の人々は、王位をめぐって、30年もの間、戦闘を繰り広げたのだ(バラ戦争 1455-1485)。

*ヘンリー6世はランカスター家。リチャード2世でプランタジネット朝が断絶した後、祖父ヘンリー4世がランカスター朝を開いた。

王位をめぐって当然のように武力闘争が始まり、30年も争って、双方ヘトヘトにならなければ王朝が定まらなかったということほど、彼らの「直系家族」の実態を示すものはない、と私は思う。

後でまとめて検討するが、ノルマン・コンクエスト(1066年)で持ち込まれた直系家族の萌芽は、400年を経ても、定着し、安定した秩序の形成に貢献したわけではなかったのだ。

30年の間、王位が両家を行き来した後、最後の戦いを制したのは、ランカスター家のヘンリー・テューダー(ヘンリー7世)。

ヘンリー7世は、王位を安定させるべく、敵方のヨーク家から妃を取り(エリザベス・オブ・ヨーク)、ランカスターの赤いバラとヨークの白いバラを組み合わせたテューダー・ローズを家紋に採用したことで知られる。

彼はまた、戴冠後もしばらくは続いた王位僭称者による反乱を粛々と処理し、争いの種を除去することに努めた。

イギリスは、このテューダー朝の下で、近代国家の確立に向かう歩みを開始する。しかし、紅白のバラを掲げ、敵を皆殺しにしても、それで権威の軸が発生するわけではなく、この時期に至ってもまだ、イギリスは原初的核家族のままなのだ。

「権威なし」「平等なし」のままで、近代に立ち向かうイギリス。ここからが、本編の対象である(次回)。

ブリテン諸島の家族システム

百年戦争で大陸から切り離されたテューダー朝のイギリスは、ヨーロッパの中のイギリスとしてデビューを果たすとともに、ブリテン諸島内部での活動も活発化させる。スコットランドやアイルランドとの接点が大きくなるのも、ここからである。

イギリスの近代を隈なく理解するため、イギリスを含むブリテン諸島各地の家族システムを確認しておこう。

*可能な範囲で「変遷」にも言及します。

(1)イギリス(イングランド)

世界中のすべての地域と同じく、ブリテン諸島の家族システムも原初的核家族から出発する。

①ローマ属州時代の痕跡はゼロ

ブリテン島は紀元前後から400年程度に渡りローマ帝国の属州となるが、イギリスの家族システムにこの時代の痕跡は残っていない。

トッドは2つの点に言及している。

・帝国時代のローマ(とくに西部)は版図となったヨーロッパの未分化性の影響で家族システムを退化させ(=父系制的・共同体家族的な色彩を失い)、ある種の核家族(平等主義核家族)となっていた(この点についてはこちら)。

*直系家族や共同体家族と比べて痕跡として残りにくいということだろう。

・属州時代にブリテン島に居住していた「ケルト人」は、アングロ・サクソン人の侵略の際に駆逐されていること(3️⃣)。

そういうわけで、イギリスの家族システムには、ローマに由来する父系制・共同体性はもちろん、平等主義的な色彩すら、少しも残っていないということになる。

②ノルマン貴族への反動→絶対核家族へ

他方、ノルマン人が支配者となったことは(6️⃣)、イギリスの家族システムに本質的な変化をもたらした。

トッドによると、ヨーロッパにおける直系家族の発祥は、北フランスの貴族階級(↓)。ノルマンディーを領有するフランス貴族のノルマン人はそのど真ん中の人たちだ。

フランク王国の歴史をたどるなら、長子相続という概念の出現の年代を、現実的正確さをもって決定すること‥‥ができる。メロヴィング朝からカロリング朝へと時代が変わっても、留意することができるのは、フランク人の相続と親族のシステムの連続性にほかならない。‥ クローヴィスの子孫にとっても、シャルルマーニュの子孫にとっても、王国を分割するというのが規範に適ったことである。長子への遺産相続の規則が出現し、盛行するするようになるのは、10世紀末になってからにすぎない。‥‥ 西フランクにおいては、男子長子相続の出現は、新たな王朝、カペー朝の出現、そしてとりわけ、フランス王国の安定的形態の出現に対応している。‥‥ ユーグ・カペー〔フランス・カペー朝の創始者〕の国王選出ならびにそのあとを継いだ彼の子孫の王位継承の仕方が、フランスにおける長子相続原則の定着の画期をなしたと考えても、単純化しすぎたことにはなるまい。

下 597頁

さてそこで、長子相続はヨーロッパの社会的再編の歯車になって行く。カロリング帝国の崩壊とともに、全般的な階層序列的社会形成が進行した。宗主としての支配と封臣としての従属という概念は、上から下へと連なる従属関係、貴族社会の縦型で不平等主義的な形式化を確立していくのである。

したがって、「イングランドでは、長子相続原則の起源がノルマン人、すなわちフランス人であるとすることにはほとんど問題がない」(下 606頁)。

*なお、トッドは、遺産の分割可能性(長子相続原則の流入以前の慣習)、末子相続(長子相続に対する分離反動)に関する地域的分布などのデータを総合して、次のような結論を引き出している。「イングランドのあらゆるデータは、ノルマン人による上からの押し付けという仮説を確証している。その発信の中心点は、ロンドンではなく、オックスフォード大学の近くと思われるのである。」(7️⃣の地図とあわせてご覧ください)

しかし、彼らがイングランドの支配者になって、イングランドに直系家族が根付いたかといえば、そうではない。

パリ周辺のフランスと同様、イングランドでは、早くから大規模農業経営が発達していた(ローマの遺産である)。

*領主が広大な農地を保有し農民を労働者として使用する仕組み。個々の農民は非常に小さい家と庭程度の農地しか持たなかった。

こうした地域、こうした農地制度の中に、直系家族は定着することができなかった。直系家族には機能上の正当化の根拠がなかったからである。‥‥土地を耕す労働者‥‥の小さな家と庭は、その相続に関して、不分割の規則が確立されるほどの十分な争奪の的となるには、小さすぎたのである。

家族システムの起源I 下 615頁

そういうわけで、ノルマン貴族(彼らがイギリスの貴族になる)が持ち込んだ長子相続の慣習は、土地持ちの富農(独立自営農民だ)の間にのみ広がる。しかし、彼らはやがて消滅する運命だ。

貴族以外のイギリス人は、逆に、上から押し付けられた直系家族的観念に反発し、「権威なし・平等なし(自由・非平等)」の絶対核家族システムを生み出していくのだ。

イギリスにおける絶対核家族の生成を、トッドは「遺言の自由」が確立される過程に見出している。

*アングロ・サクソン人の間では遺産相続の規則というものは見出されず、王国の継承についてもあらゆる方式があり得たという族長の選出やあらゆる方式が可能であった考えられるという(後継者の選出について以下)。アングロ・サクソン人にとって、長子相続の観念の押し付けとは、「己の財産の自由処分権の否定」であり、彼らはそれを回復することによって、絶対核家族を確立するのである。

「アングロ・サクソンの族長の選出は、メロヴィング朝の王の選出よりもはるかに記述困難である。唯一の真の規則は、戦士が王族集団の中から族長を選ばなければならないというもので‥‥この条件が満たされれば、あらゆる方式が考えられる。息子や兄弟を選んでも良いし、それ以外の軍事能力に長けた人物を選んでも良い。王国は分割されても良いし、一体のものとして維持されても良い。あるいはしばしばあるのは、父親と息子、あるいは二人の兄弟によって共同統治されるというケースである。‥‥」(下588頁)

‥‥中世の終わり頃には、家族というものが己の法的自由を回復しようと努力していたことが感知される。ヘンリー8世(在位1509-1547年)から、遺言の自由が肯定されるようになる。1540年には‥‥[封土の]三分の二とそれ以外の土地全部を自由に処分することが可能となる。革命下にあって、‥‥[封土の観念は]明らかに時代遅れのものとなり、長期議会は1645年に遺言の完全な自由を確立する。1645年はクロムウェルが国王軍を粉砕するために新型軍(New Model Army)を創設した年である。したがって、遺言の自由は、比較的近年の歴史の産物なのである。

下 619頁

なお、法的に遺言の自由が確立しても、社会の上層階級は、限嗣相続(entails:相続方法を限定する制度)を慣行として確立し、長子相続の規則を存続させていた。トッドはつぎのようにいう。

パリ盆地のフランスの特徴をなす民衆と貴族の家族形態の対立が、より目立たない形で、イングランドにも見出されるわけである。この二つのケースには、分離的反動の観念が関与的である。

下 620頁

イングランドの核家族における個人主義的急進性は、まさしく世代を分離することに固執するが、ここに、貴族が担ってきた直系家族の観念に対する反動を認めることは、法外に大胆すぎることとは思われない。

ともかく、このようにして、イングランドには絶対核家族が誕生する。その生成期は、トッドの見立てによれば、1550-1650年の100年間である(『我々はどこから来て、今どこにいるのか』上・318頁)。

③王侯貴族の直系家族ー内実は?

ところで、トッドは、「貴族の長子相続制は、イングランドにおいては少なくとも19世紀末まで生き延びたことを忘れてはならない」として、イングランド社会の上層部(王侯貴族)の家族システムが直系家族であることを示唆する。

国王が分割相続を履行していては国はすぐにバラバラになってしまう。現にそうなっていない以上、彼らの間で、土地の不分割(一括相続)が規範となっていることには、疑問の余地はないといえる。

しかし、それは本当に、われわれの知る「直系家族」と同じものなのだろうか。

ノルマン・コンクエスト後のイギリス王室の歴史を見ても、王位(や当初は領土)の継承が安定しているようにはとても見えない。

ウィリアム1世の後、ノルマンディー公領とイングランド王国は別々に相続される(長子のロベール2世がノルマンディー、次男のウィリアム2世がイングランド王国)。ウィリアム2世の死後はその弟のヘンリー1世が跡を継ぎ、王位継承を主張するロベール2世(フランス王)との争いを制してノルマンディーも手にいれる。

ヘンリーが亡くなると王位継承をめぐって内戦となり、ノルマン朝は終焉。内戦を勝ち抜いたマティルダ(ヘンリー1世の娘で神聖ローマ皇帝ハインリヒ5世の妃。ハインリヒと死別後フランス・アンジュー伯(プランタジネット家)と再婚)の息子、ヘンリ2世がプランタジネット朝(アンジュー朝ともいう)を開く。

ヘンリー2世は、そういうわけで、イングランド王国とアンジュー伯領と自身の妃が持ってきたアキテーヌ公領を継承するが、妃と不仲になったせいで妃や息子たちに反乱を起こされ、フランス王の介入もあってフランスの領土を失う。

もうこの辺でいいかなと思うが、ヘンリー2世の死後もリチャード1世(在位1189-1199)と弟のジョン(在位1199-1216)が争い、その争いに乗じてフランス王がノルマンディーを奪い、などいろいろあって、シェイクスピアの世界に突入。百年戦争(1337-1443)からバラ戦争に続くのだ。

百年戦争の後のバラ戦争を経てテューダー朝が始まった後の歴代国王の動きも不審である。

ヘンリー8世は、ローマ・カトリック教会から自立してイギリス国教会を開くが、跡を継いだ息子のエドワード6世が未婚のまま早逝したのでメアリ(ヘンリー8世の娘でエドワード6世の異母姉)が継ぐ。そこまではよいとしても、彼女はバリバリのカトリックで、国教会体制を大混乱に陥れるのだ。

これ以上は書かないが(本編で部分的に扱う)、この後も、王位継承そのものはそれなりのルールに従ってなされるものの、王位継承者(つまり歴代国王)の間の信仰は一貫しない。プロテスタント(国教徒)だったり、一応国王なので国教徒として振る舞うものの、本心はカトリックだったり。そして、彼らの信仰および宗教政策に対する疑心暗鬼が、この時期の波乱を増幅する大きな要素となっていくのだ。

「こんなの直系家族じゃない!」

そう思いますよね?

直系家族の縦型のつながりは、土地の分割を防ぐためだけのものではない。家系の永続のため、親は家督を継ぐ長子に、土地とともに、家長であるに相応しい資質を与えようと努める。読み書きや武術、必要な教育を授けるとともに、家訓やら、家長の務めやらの規範を教え込み、代々に蓄積した知恵を確実に伝えて、後代の繁栄を期するのだ。そしてもちろん、次子以下に、長子と協力して一家の繁栄に努めるべく含ませることも忘れてはならない。

それなのに、彼らときたら‥‥

彼らは、王の直系の子供を確実に得るための方策を取ろうともせず(養子も取りません)、王位を兄弟姉妹の間で受け継いだり、遠縁の親戚筋に移行させたりする。そしてもちろん、家系をまもるための教育は行き届いていない。そんなことだから、争いも絶えないし、歴代の王の価値観だってバラバラだ。王室は、安定の礎どころか、混乱の発火点なのである。

結局、こういうことではないだろうか。

ウィリアム1世率いるノルマン貴族は、確かに、イングランドに直系家族を持ち込んだ(1066年)。しかし、それはカペー朝(987-1328)のごく初期、生まれたばかりの萌芽的なものだった。

その萌芽は、大陸では、ドイツやフランス南西部に定着して庶民まで行き渡り、確固たる直系家族システムに成長していった。

しかし、イングランドでは、その「萌芽」にすぎない直系家族が、「暴力的に、しかも時期尚早で導入された結果、それは挫折することになり、その挫折が絶対核家族の発明へとつながっていく」(家族システムの起源・下 601頁)。

そして、貴族の間に一応保持された直系家族の方も、萌芽的な形態のまま推移したか、あるいは、土地の価値観に従って、どちらかといえば退化に向かった。

いずれにせよ、それは、ドイツやスウェーデン、日本に見られる、完成された、規律正しい直系家族とは似て非なるものと思われる。

(2)ウェールズ

トッドは、ウェールズを『新ヨーロッパ大全』(I 64頁)では直系家族に分類していたが、『家族システムの起源 I』(下 546頁)で修正している。

下の地図は、複合世帯(夫婦とその子供たちのセット以上のものを含む世帯)の割合が相対的に高い地域を表した地図である。ブリテン諸島では、スコットランド北部からウェールズ、コーンウォールに至るブリテン島の西側周縁部、アイルランドの周縁部にその地域がある。

当初のトッドは、このデータによって「直系家族」と判定したのだが、家族システムの変遷に関する研究を経て修正され、ウェールズは核家族(絶対核家族以前の原初的核家族に近い形態)と判断するに至った。彼の言を引用しておこう。

当時まだル・プレイの聖三位一体の虜となっていた私は『新ヨーロッパ大全』の中で、それは直系家族の痕跡であると断言したが、それは誤りであり、そのように断言すべきではない。一時的同居の概念と末子による家の受け継ぎの概念を援用するなら、これはやや漠然とした核家族システムであって、発展サイクルのいくつかの局面の中でいくつかの複合世帯が出現することになるのだ、と考えることができるのである。ウェールズの家族はそのように考える必要がある‥(略)‥。

下 546頁

*「ル・プレイの聖三位一体」とは、家族システムを①不安定家族(核家族) ②直系家族 ③家父長家族(共同体家族)の三類系に分けて分析する体系のこと(フレデリック・ル・プレイが開発した)。

(3)スコットランド

ところで、ウェールズに関する上記引用の「‥(略)‥」の部分には、次のように書かれている。

が、西スコットランドの家族はおそらくこのように考えてはいけない。

下 546頁

スコットランドについては、納得のいく(十分に質の高い)データがないらしい。それを認めた上で、トッドは、スコットランド西部を直系家族に分類している。

スコットランドの文化の「スタイル」は、宗教の領域においてイングランドの文化より権威的であり、より教育にこだわるところから、まさに潜在的な直系家族を喚起している。

下 546頁

宗教改革の時点では、すでに明確に直系家族の「スタイル」が現れているので、スコットランドの場合も、イギリスと同じ頃(1550-1650)か、もしかするとそれより少し先行して、直系家族の生成時期を迎えていたのではないかと思う。

(4)アイルランド

現在のアイルランド島については、その半分程度が直系家族であるということで問題はない。

*トッドは「新ヨーロッパ大全II」のアイルランドの項の冒頭で「アイルランドでは直系家族が支配的である」と断言しているが、地図(I 80頁)を見る限りは半分程度(上の複合世帯の部分と完全に一致している)。

しかし、『家族システムの起源 I』は、これに非常に重要な情報を追加している。アイルランドの半分程度が直系家族であるというのは事実だが、アイルランドに直系家族が出現したのはごく最近(19世紀後半)のことなのだ。

*以下の引用にあるように、その画期は1846-48の大飢饉だという(理由は説明されていない)。

それ以前の家族システムは、私が「原初的核家族」と呼んでいるものそのものである。

大飢饉以前の1837年前後には、この直系家族はまだ存在していなかった。土地の再分割が規則となっており、地域によって微妙な差異があり、たいていの場合は息子を優遇するが、娘を優遇する場合もあった。世帯の単純性、末子の役割、核家族を取り囲む親族関係の重要性といった、標準的な古代的(アルカイック)システムのあらゆる特徴が、当時のイギリス議会の報告書の中に言及されていた。

下 540頁

加えて、近年の直系家族にも、典型的な形態とは異なる特徴がいろいろ確認されているらしい。長男の特権的地位がそれほど明確でないとか、母親の影響力が強いとか、直系家族としては世代間の同居率が低いとか。

トッドの見立てによると、これらの非典型的要素の存在は、アイルランドの直系家族がごく新しいものであることと関連する。また、同居率の低さは、独身者が多く、結婚が遅いことの結果と見られる。

*独身者が多く結婚が遅いのは、アイルランドの場合、きわめて厳しい生存環境によるものではないかと思われる(次回以降に扱います)。

(5)まとめ

以上をまとめるとこうなる。

1️⃣1066年以前、ブリテン諸島全土は、未分化な家族システム(原初的核家族)で覆われていた。

2️⃣1066年にフランス貴族のノルマン人がやってきて萌芽的な直系家族をイングランドに持ち込み、オックスフォード周辺を拠点に「上からの押し付け」を行う構図となった。直系家族は根付かず、反動として絶対核家族を生んだ。

3️⃣絶対核家族は、イングランドの支配的な家族システムとなり、辺境地域に残る原初的核家族と併せて、核家族がブリテン諸島を支配した。

4️⃣例外的に3箇所の直系家族(的)領域がある。

- イングランドおよび連合王国の王侯貴族にはノルマン貴族由来の直系家族が残る。ただし萌芽的ないし退化したバージョンで、社会に規律を与える力は弱い。

- 11世紀から16世紀の間のどこかで、スコットランド西部に直系家族が生成している。詳細は不明だが、本物の直系家族と見られる。

- 19世紀後半の危機の中で、アイルランドに一種の直系家族が成立している。複合世帯の増加はおそらく危機的状況への対処であり、新しいものであるため、家族内の権威関係には典型的な直系家族とは異なる点がある。

(次回に続きます)