目次

はじめにーイギリス史の根本問題

「トッド後」の視点でイギリス国家史を見る場合、根本的な問題は、「イギリスには、結局、権威の軸が生まれなかった」ということである。

*通常は直系家族の誕生とともに権威の軸が生成する。家族システムの進化と国家の関係についてはこちら、国家の成立にとっての権威の意義についてはこちらをご覧ください。

ヨーロッパの国家の多くは、原初的核家族であった時代に建国しているが、建国後には家族システムの進化が起こり、部分的にであっても、直系家族の地域が生まれている。中には、イタリアやポルトガルのように、ローマないしイスラムの遺産として共同体家族を備えている国もある。

*イギリス以外でほぼ全域が核家族で占められている国はデンマークだけである。オランダですら(?)11州のうち5州は直系家族なのだ(『新ヨーロッパ大全』(II 206、226頁)。

フランス、ドイツ、ついでに日本の場合、歴史の基本構造はこうである。

①外部から権威を借り受けて建国:ヨーロッパの場合はローマ帝国の遺産であるキリスト教(一神教の教えと教会制度)、日本は中国の影響(中華帝国皇帝と並び立つ者としての天皇の権威)のおかげで建国を成し遂げる。

②直系家族が生成:直系家族の生成とともに国内に自前の権威が生成してくると、しばし、借り物の権威と地物の権威の綱引きが続く。

③地物の権威が勝利し、その国の国柄にあった国家が完成:ドイツと日本の場合は直系家族の国家が、フランスの場合は国内の直系家族と平等主義核家族の間の争いを経て平等主義核家族の国家が成立。

*フランスについてはこちら、ドイツはこちら、日本はこちらをご覧ください。

イギリスの場合はどうか。

イギリスも、建国に際してキリスト教の権威を借り受けている点は同じである(5️⃣6️⃣)。

フランス、ドイツ、日本では、この後、国内で(内発的に)直系家族が生成したが、イギリスの場合、直系家族の権威もまた、国の外から、「征服」を通じてもたらされた(ノルマン・コンクエスト6️⃣)。

フランス貴族のノルマン人が持ち込んだ萌芽的な直系家族はイギリスには定着せず、上からの押しつけに対する反動で、自由(権威なし)にこだわる頑なな核家族(絶対核家族)を生成する。

*直系家族は王侯貴族の間では細々と(「遺産の不分割」(単独相続)の実行というレベルで)生き残ったが、萌芽的な状態からさらに劣化することはあっても、強化されることはなかったと思われる。見よう見まね、へなちょこの根なし草なのだ。

結局、最後まで、イギリス国内に権威の軸が生まれることはなかったのだ。

したがって、家族システムから見る限り、イギリスはアメリカとまったく同じ。同じメンタリティである。

ところが、アメリカとは異なり、イギリスには、建国から数えれば1000年、テューダー朝の成立から数えても500年の歴史がある。

そう。ここがいちばんの謎なのだ。

いったい、彼らは、この500年間、どうやって権威の軸もなしに、王国をまとめ、連合王国に発展させ、イギリス「帝国」を築き上げ、そして‥‥ 成熟したヨーロッパの大国として一定の存在感を維持するなどという偉業を成し遂げてきたのだろうか。

権威なしのイギリスは、どうやって、500年の歴史を乗り切ってきたのか?

イギリスの地殻変動ー民主化革命と一体化

家族システムが未発達の時代に「借り物の権威」によって建国した国は、国の内部で家族システムの進化が起き、かつ、識字化による(一定の)民度の上昇を見たとき、システム改変のための地殻変動期を迎える、というのが私の依拠する仮説である。

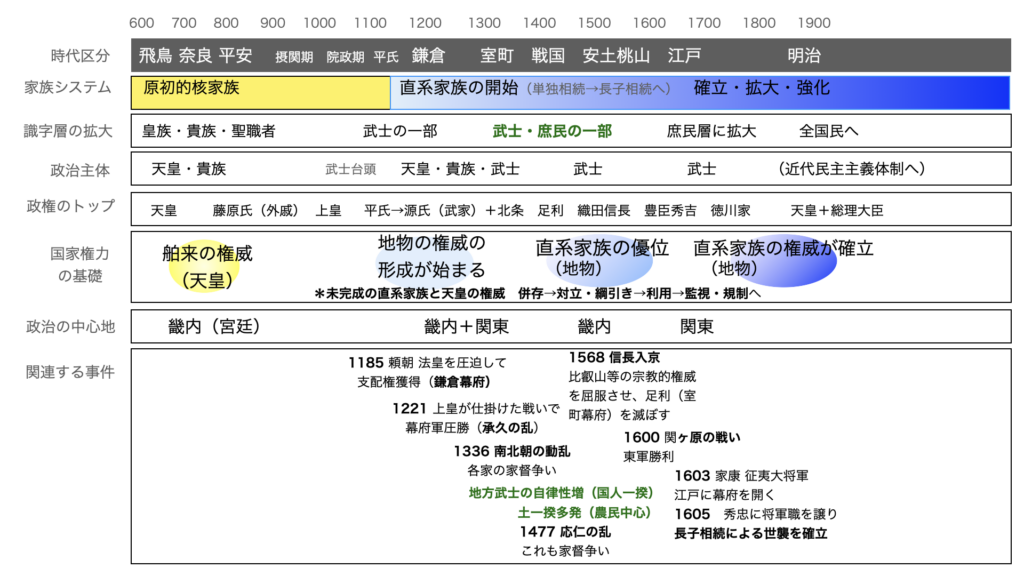

*なお、ここでいう「識字化による(一定の)民度上昇」は、民主化の条件である「男性識字率50%超」とは異なる概念である(下の図は日本の事例。識字層の緑色の部分がそれにあたる↓)。

日本の場合には、南北朝の動乱(1336-1392)と応仁の乱(1467-1477)の辺り、ドイツの場合には宗教改革(1517-)から三十年戦争(1618-1648)の辺りがそれに当たると私は見ているが、イギリスの場合はどうだろう。

*こちらの記事では深く考えずに「百年戦争や薔薇戦争」と書きましたが、現在の私は、百年戦争はフランスの地殻変動(の少なくとも一部)だが、百年戦争・薔薇戦争のときのイギリスはまだその時期を迎えていなかったと考えています。お詫びして訂正いたします。

イギリスにおける絶対核家族の生成時期を、トッドは1550-1650年の100年間に求めている(『我々はどこから来て、今どこにいるのか』上・318頁)。

イギリスにおけるこの100年間は、イギリスで識字率が急上昇し、成人男性の50%を超えていく時期でもある。つまり、イギリスの場合、家族システムの生成に伴う地殻変動の時期と、近代化(識字率上昇による民主化)の時期が、ほぼ同時にやってくるのだ。

*イギリスの男性識字率50%超は1700年。

多くの国が二度経験した激動を、彼らはいっぺんに経験する。宗教改革と近代化革命が連続してあるいはほぼ一体化した形で発生するのもそのためだ。

しかしともかく、彼らはこの100年の地殻変動と革命を通じて、近代イギリスの基礎を確立することになる。

イギリスは、1550−1650年の100年間に、地殻変動期と民主化革命期を同時に迎える

イギリスの宗教改革ー国教会とは何か

絶対核家族が生成しても、識字率が上がっても、それでもイギリスに権威の軸は存在しない。この点を頭に入れておくとよくわかるのが、イギリスの宗教改革である。

国教会を設立するのはヘンリー8世だが、当時のイギリス国家の課題を理解するため、バラ戦争に勝ち抜いて王位に就いた先代ヘンリー7世から話を始めよう。

テューダー朝の創始者、ヘンリー7世(在位1485-1509)の時代には、王権の基礎固めこそが最重要課題だった。それには、国内での権力基盤の強化のほかに、国際的承認を得て王朝の権威を高め、ヨーロッパの一君主としての地位を確立することが欠かせない。ヘンリー7世は外交に奔走し、近隣の国々との友好関係の樹立に努めた。

*例えば、大国スペインから王太子妃を迎えて同盟関係を樹立し、長女はスコットランド王ジェームズ4世、次女はフランス王ルイ12世と結婚させた。なお、王太子妃となったのは、カスティーリャ女王イサベルとアラゴン国王フェルディナンドの娘キャサリン・オブ・アラゴン。ヘンリー7世の長子アーサーの妃となったが、アーサーが早逝したため、ローマ教皇の特別の許可を得て次男ヘンリー(8世)の妃となった。

次のヘンリー8世(在位1509-1547)の時代になると、目標が一段階上がる。自らを「ヨーロッパの隅に位置する王国の小さな君主」と述べた彼は、その「小さな君主」を脱し、大国の君主と並び立つことを目指した(木畑洋一・秋田茂『近代イギリスの歴史』(ミネルヴァ書房、2011年)西川杉子]32頁)。

大国と同盟を組んで喜んでいる場合ではない。ローマ教皇や諸外国から自立して、世界の中心に立たなければ。

*ということで、ヘンリー8世は、フランスに侵攻したり、神聖ローマ皇帝の選挙に立候補したり、マルティン・ルターを批判する文書を公にしたりと、華々しい活動を展開した。

ヘンリー8世は、イギリスの宗教改革を「上訴禁止法」の制定(1533年)からスタートした。この法律は、国内の「契約や婚姻などをめぐる係争、訴訟」について、ローマ教皇やその他の国外の法廷に上訴することを禁じる法律で、直接的な目的は、ヘンリー8世の最初の妻キャサリンとの離婚および愛人アン・ブーリンとの再婚について、ローマ教皇の介入(による妨害)を防ぐことにあった。

*キャサリンとの間に男子がなく王朝が存続の危機にあったところ、愛人であったアン・ブーリンが身籠ったので、急いで彼女を正妻としてその子を世継ぎにしたかった、というのが最大の理由のようだ(結局、生まれた子供は女子〔エリザベス〕だった)。

しかし、離婚問題がなかったとしても、やがて地殻変動期を迎え、絶対核家族に相応しい国家の建設に向かうイギリスにとって、ローマ教会からの独立は、いずれは達成しなければならない課題であったはずだ。

その〔上訴禁止のー辰井注〕根拠として、イングランドを「至上の長にして国王」によって統治された「インパイア」とする法文には、イングランドにおける聖俗両面にわたる最高の主権は国王にあることを承認させ、ローマ教皇や神聖ローマ帝国皇帝といった国外の権威を拒絶する強固な意志が表れている。つまりこの議会制定法は、ローマ教皇を地上における「神の代理人」とする超国家的なキリスト教共同体からの、主権国家イングランドの独立宣言とみなすことができるだろう。翌年には改めて、国王を「イングランド教会の地上における唯一最高の長」とする議会制定法、すなわち「国王至上法」が成立し、イングランドの教会のローマ教皇からの独立が確定した。

木畑洋一・秋田茂『近代イギリスの歴史』(ミネルヴァ書房、2011年) 33頁[西川杉子]

しかし、イギリスには問題があった。

イギリスらしい国家に生まれ変わるため、「借り物の権威」は脱ぎ捨てなければならない。しかし、フランスやドイツと異なり、イギリスには、その代わりとなるはずの「自前の権威」は育っていないのだ。

イギリスの宗教改革では、国王を首長とするとするイギリス国教会という制度が作られ、約500年の長きにわたって生き続けることになった。

イギリス国教会の組織構造や典礼は基本的にローマ教会と同じで、その実態は「名称と責任者を変更しただけのローマ・カトリック教会」である。

*聖職者の階級構造も同じだし、総本山がカンタベリーであるのも同じ(カンタベリー大聖堂はキリスト教布教のためにローマ教皇に派遣されたアウグスティヌスが作った教会で、イギリスにおけるローマ・カトリックの中心)。その後、教義の方はイギリス流に変化していくが、ヘンリー8世の段階では教義もカトリックそのままである。

「自由のみ」(権威なし・平等なし)の絶対核家族が成立し、それに合わせた国家体制の変革が完了してもなお、権威的な教会制度が生き残ったのはなぜか。

答えははっきりしていると思う。ローマ・カトリック教会が構築してくれた縦型のヒエラルキーに基づく行政機構、そしてそれを支える「疑似権威」なしに、国家は立ち行かなかったからだ。

テューダー朝とステュアート朝のイギリスについて、トッドは次のように指摘している。

‥‥テューダー朝とステュアート朝の国家は「強い国家」であった。「強い国家」の社会保障システムが、絶対核家族の機能を下支えしていたのだ。ただし、その国家には官僚機構が欠けていた。ヨーロッパでいち早く機能した国家ではあったが、実際には大概、議会を通して中央集権的に国法を発布するだけに甘んじ、それらの法を各地域に強制する手段は持っていなかった。救貧法が教区ごとに具体化されたのは、地元のほぼ自主的な意志を基礎にしてのことだったのであり、その管理運営に当たったのも地域の上層農民であった。

302-303頁

トッドは「地域の上層農民」のみに言及しているが、救貧法の運用にあたって教区教会が大きな役割を果たしたことは疑いない(こちらに関連する記述がある)。実際、教区の司祭は、住民の洗礼、結婚、埋葬を記録する、一種の行政官でもあったのだ(近藤・101頁)。

直系家族が定着したドイツやスコットランドでは、システムの再編にあたって、ローマ・カトリック教会に由来する行政秩序(教会組織)をいったん放逐し、新たな(自前の)秩序に置き換える必要があった。

*スコットランドは宗教改革でプロテスタントとなり、教義においてはカルヴァン派、教会制度は長老制を採用する(教皇を頂点とする聖職者の階層序列を否定する認)。長老派教会は以後スコットランドの宗教的・政治的アイデンティの重要な部分を形成していく(後で出てきます)。

反対に、直系家族が定着せず、生成もしなかったイギリスは、近代国家に生まれ変わるその時にも、ローマ・カトリック教会由来の権威構造にしがみつくしかなかったのだ。

絶対核家族(権威なし)のイギリスに権威的な教会制度が残り続けたのは、ローマ・カトリック教会由来の権威構造なしには国家が立ち行かなかったからである

絶対核家族の100年

国教会の樹立によって、イギリスはローマ・カトリック教会からの独立を果たしたが、これは「彼ららしい国づくり」の第一歩にすぎない。

絶対核家族(自由のみ)生成中のイギリス、宗教的情熱と社会参加への欲求が渾然一体となったマグマが煮えたぎる基層の上で、権威主義的な教会制度とそれに支えられた政体を、そのままの形で維持することができるはずはないのだ。

というわけで、以後の100年間、イギリスは本物の革命期を迎え、2つの事項を成し遂げる。

- 1️⃣近代的な政治・宗教体制の確立(立憲君主制・プロテスタントの信仰の自由(寛容))

- 2️⃣グレートブリテン島の統一(Kingdom of Great Britainの樹立 イングランドとスコットランドの合併)

しかし、この2つの事業は、いずれも、絶対核家族のイギリスには決して容易ではなかったはずのものである。順番に確認していこう。

(1)政治・宗教の近代化

いわゆるピューリタン革命(1642-1660)で、革命勢力は、チャールズ2世を処刑して共和政を樹立し、国教会を廃止する。

*主教制を廃止し長老制的な教会制度に変更したらしい(1649)。

君主制および(主教制の)国教会制度は、王政復古(1660)により復活するが、名誉革命(1688)に際して、国王は「権利の宣言」を承認することで議会の権限および王権の制限を認め(立憲君主制)、国教徒以外のプロテスタントの信仰の自由も認められた(寛容法)。

*権利の宣言は「権利の章典」(Bill of Rights)として立法化。

この時点で、穏健な君主制と寛容な教会制度が成立。やがて君主は「君臨すれども統治せず」となって議会主権が確立し、脱宗教化とともに宗教は問題でなくなって一件落着(近代化の完了)、というのが教科書的な筋書きである。

イギリスは、国王と国教会という「疑似権威」の存在感を低下させることで近代国家を作ったわけだが、ここに謎が潜んでいることはすでにお気づきと思う。

既存の権威を否定するのはよいが、イギリスに、新たな権威は生まれていない。その状況で、どうやって、新たな行政機構を構築し、また、近代国家に生まれ変わるための求心力を得たのだろうか。

(2)グレート・ブリテン島の統一

現在のイギリスの正式名称は、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)。イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドという4つの国(country)が同じ一人の王の下に統合された連合王国という建付である。

*北アイルランドに関してはcountry、province、regionなどいろいろな言われ方をするらしい(wiki)。

この基礎となったのが、1707年のブリテン島統一(Kingdom of Great Britainの成立(イギリスとスコットランドの合併))だ。

*ウェールズはだいぶ前に事実上併合されていた(エドワード1世による征服:1277-1283)。

私は、イギリスがブリテン島を統一できたこと自体は、「謎」とは思っていない。

イギリス、ウェールズ、スコットランド(の主要部分)は、いずれもローマ帝国の属州であった地域であり、ローマ由来の土地制度、ローマ・カトリック教会由来の教会制度(=行政機構)を共有している。

ローマの遺産を足がかりに成立させた国家で、新たな秩序体系の基盤となりうる「地物の権威」も発生していないのならば、これらの地域が一つにまとまるのは、ごく自然なことなのだ。

ただし、難所はあったと思う。それが、(とくにこの時期の)スコットランドだ。

前回書いたように、この時期か、あるいは少し前に、スコットランドの西部には、直系家族が生成していた。

しかも、スコットランドは、やはりイギリスと同時期(か少し早め)に、識字率急上昇の時期を迎えている。

イギリスの「地殻変動+民主化革命」期は、同時に、スコットランドの「地殻変動+民主化革命」期でもあったのだ。

ブリテン島の中央部で、異なる家族システムに立つ若者たちの自己主張が衝突する。この時期、宗教的・政治的に独自の存在感を放っていたスコットランドの統合は、イギリスにとって、決して簡単ではなかったはずなのだ。

・ ・ ・

「これらの謎を解く鍵は、アイルランドにある。」というのが、私の提示する仮説である。

全体像を把握するため、少し遡って、イギリスとアイルランドの関係を確認していこう。

絶対核家族(権威なし)のイギリスが、近代国家を誕生させ、ブリテン島を統一することができたのは、アイルランドを犠牲に供したためである(仮説)

イギリスのアイルランド支配

(1)中世

①ローマ教皇の勅書が発端に(1154年)

イギリスのアイルランド支配の発端は、1154年にローマ教皇がイングランド王にアイルランド領有を認めたことにある(教皇勅書)。しかし、このとき、アイルランドに対して野心を持っていたのは、イギリスではなく、ローマ教皇であったようだ。

*このときの教皇はローマ教皇として唯一のイングランド出身者ハドリアヌス4世。イングランド王はヘンリー2世。なお、教皇が勅書を発布したという事実の真実性には争いがあるそうだが「16世紀半ばまでイングランド王によるアイルランド領有権の根拠として生き続けた」のは事実だという(山本正『図説 アイルランドの歴史』(2017年、河出書房新社)23頁)。

この時期は、ヨーロッパにおけるローマ=カトリック教会の権威が最高潮に達しようとしていた時期である。

*ちなみにカノッサの屈辱(叙任権闘争の過程で教皇に破門された神聖ローマ皇帝が雪の中で3日間土下座(ではなく断食と祈り)してようやく教皇に赦免された事件)が1077年。叙任権闘争終結後のインノケンティウス3世(在位1198-1216)が教皇権の絶頂期とされる。

ローマ教会の影響はアイルランドにも及び、12世紀前半にはちょうどアイルランドが教皇の許可の下で教会組織を整備したところだったのだが、その教会改革が完成した直後に、教皇はイングランド王にアイルランド領有を認める勅書を出したのだ。

明確な理由は不明のようだが、この改革を通じてアイルランドの教会が独自の発展を遂げている事実を知り、ローマ=カトリック教会の支配を強めるためにイングランド王の助けを借りようとした、というのが考えられる筋書きの一つである。

*この教会改革で、アイルランドの教会は、イングランドのカンタベリー大司教の管轄下から離れて、アイルランド北東部のアーマー大司教をトップとする独立組織に生まれ変わっていたので、アイルランド人としては「えーっ」という感じだと思う。

しかし、ヘンリー2世の方は、この件には関心を持たなかったようで、彼は教皇からの勅書を放置した。20年後に、彼は自ら兵を率いてアイルランドに赴くが、それは、ヘンリーの政敵がアイルランドに拠点を築いていたからであって、教皇とはまったく関係がない。

*では、この勅書には、同時代的な意味は何もなかったかというとそうでもなく、アイルランドがローマ教皇の承認を得てアイルランド人自身の王国を築く道を閉ざした可能性があると指摘されている(木畑洋一・秋田茂編著『近代イギリスの歴史』(ミネルヴァ書房、2011年)17頁[鶴島博和])。イギリスがそうだったように、当時のヨーロッパでは、国王は、教皇の許可を受けて、教皇の権威の下で戴冠するのが通例だった(スコットランドでも1306年にロバート1世(ロバート・ブルース)が同様の方式による戴冠式を行なった(教皇の事前の許可はなかったが1324年に事後的に承認を受けている))。教皇がイギリス王の統治権を認めたということは、アイルランドの王を承認される可能性はなかったと考えられるからである。

②適当なアイルランド支配

ただし、この時期のイギリス国王はやる気がなかった(百年戦争やバラ戦争でそれどころではなかった)。イギリス国王は名目上アイルランド太守(Lord of Ireland)を兼ね、イギリスからの植民もそれなりに行われた。しかし、‥

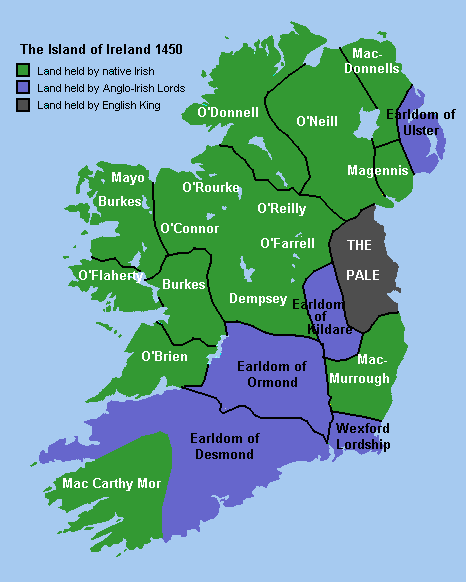

‥ イングランドからの渡来勢力がアイルランド全島を支配下に置くことはついになかった。追い込まれたゲール氏族勢力も、しだいにアングロ=ノルマンの軍事技術を習得、スコットランドから流入してきた傭兵集団をかかえて軍閥化し、徐々に奪われた土地を奪回していった。中世末期には、アングロ=ノルマンの子孫で自らのイングランド系であることを自覚する領主が支配する地域(「イングリッシュ・アイルランド」)‥とゲール氏有力氏族ーアングロ=ノルマンの子孫でありながらほとんどゲール化していた領主も含むーが支配する地域(「ゲーリック・アイルランド」)の面積は、ほぼ半々になっていた。なお、前者が優勢だったのはレンスタとマンスタ、後者が優勢だったのはアルスタとコナハトである。

川北稔・木畑洋一編『イギリスの歴史』(有斐閣アルマ、2000年)40頁[山本正]

1450年の時点で、イギリス系の領主が支配した土地は、アイルランド島のせいぜい半分(↑)。

そのイギリス系領主たちも王権から自立した勢力となっており、王権による支配が及んだのは「The Pale」と呼ばれるわずかなエリアだけだった。しかも、国王はその支配を総督(イギリスの大貴族が務めた)に丸投げしていたので、イギリス国王の支配は及んでいないようなものだったのだ。

1500年以前、イギリス系の領主の支配地域はアイルランド島の半分に満たず、国王の直接支配はほとんど及んでいなかった

(2)テューダー朝(1485-1603)

①アイルランドはなぜカトリックになったか

イギリスがアイルランド支配に本腰を入れて取り組むのは、ヘンリー8世(テューダー朝2代目)以降である。

国内における集権化の推進と並行して、イギリスはアイルランド支配の実質化に向けて改革を進める。これに、元々の支配層や、元々の支配層の下で暮らしていた人々が反発し、16世紀のアイルランドは「反乱の世紀」といった趣になっていくのだ。

しかし、イギリスとアイルランドは、なぜ、そんなに激しくぶつからなければならなかったのだろうか。

*スコットランドとは異なり、アイルランドの識字化はあまり進んでいなかったので、支配層以外の人々は、よりよい支配者が入ってくれば大人しく従った可能性が高いと思う。その場合、支配層にも勝ち目がないので、ほどほどに名誉ある地位を確保できるならば、最終的には王権に従ったのではなかろうか。しかし、アイルランドの旧支配層(ゲール系)の反乱は(なんと!)旧支配層が全員処刑され(または)亡命して島からいなくなるまで続くのだ。

その答えは、一般的には、宗教の違いに求められているように思う。こんな感じで(↓)。

全ヨーロッパでプロテスタント(宗教改革勢力)VS カトリック(対抗宗教改革勢力)の抗争が過熱する中、宗教改革の只中にあり、国教会体制を堅持しなければならないイギリスは、国内のカトリック勢力に対しても強行路線を取らざるを得なくなる。アイルランドがカトリックの地盤であり、対抗宗教改革側に肩入れする以上、アイルランドがイギリスの「敵」となり、制圧の対象となっていくのは、やむを得ないことだった。

しかし、アイルランドは、本当に、最初から「カトリック」(対抗宗教改革勢力としての)だったのだろうか。調べてみると、この点には、大いに疑問の余地がある。

アイルランドは5世紀以来のキリスト教地域で、独自のケルト教会を発達させていたことで知られる。12世紀の教会改革で司教区が整備され、修道院も独自のものから大陸由来の新たな修道院(シトー会)に代えられていたが、彼らが抱いていた信仰が、宗教改革以前の素朴なカトリックであったことは疑いない。

*宗教改革以前には西ヨーロッパのキリスト教は一つだった。それが素朴なカトリックだ。カトリックは宗教改革に対抗する過程で再定義され、対抗宗教改革勢力としてのカトリックとして生まれ変わっていく(↓こちらをご参照ください)。

しかし、素朴なカトリックと「対抗宗教改革勢力としてのカトリック」は異なる。イギリスが踏み込んでくる前のアイルランドに、宗教改革の影響は及んでおらず、彼らが「対抗宗教改革勢力」となる機縁はなかった。

彼らがヨーロッパの対抗宗教改革勢力と結託し「プロテスタントの敵」に育っていくのは、16世紀後半なのだ(↓)。

1540年代にアルスター地方ティローンのオニール族のもとを訪れたイエズス会士はまったく冷淡な対応しか得られなかったという。こうした地域で対抗宗教改革派が地歩を築くようになるのは、統治改革に対する既存勢力の抵抗が激化する世紀後半になってからであった。カトリックの対抗宗教改革が、こうした改革抵抗勢力に、王権=プロテスタントに対する反抗の正当性を付与したのである。

山本正『図説 アイルランドの歴史』(河出書房新社、2017年)40-41頁

なるほど‥

つまり、こういうことだな?

アイルランドがカトリックであるのは、イギリスがアイルランドを同化・統合できなかったことの結果であり、その原因ではない、と。

イギリスは、アイルランドを同化・統合するのに失敗し、その結果、アイルランドは強固なカトリックに育っていった。

近代化の開始からその覇権が終盤に差しかかるまでの約300年間、イギリスの支配下で、カトリックのアイルランドは制圧され、差別され、とんでもない冷遇を受けていくのだが、忘れないようにしよう。

アイルランドを「カトリック=敵」に仕立て上げたのはイギリスである。その上で、イギリスは、アイルランドを差別・排除し続けて、連合王国の統合の礎としたのである。

イギリスは、統治の失敗によってアイルランドを「カトリック=敵」に仕立て上げ、以後一貫して差別の対象とし続けた

②アイルランド王国の樹立:キルデア伯の反乱

1541年、イギリスでは「イギリス王をアイルランドの王と定める法律」が制定された。

わかりにくいが、要するに、以下の2点を定める法律だ。

- 1️⃣アイルランドを王国にする

- 2️⃣イギリス王がアイルランド王を兼ねる

イギリスは、それまでイギリス王を宗主(Lord)とする一種の植民地でしかなかったアイルランドを、「アイルランド王国」に格上げしたのである。

*イギリス王の「アイルランド王国」を作っただけで、「アイルランド人の王国」を認めたものではありません。お間違えなく。

王国への「格上げ」の契機となったのは、イギリス王権による支配の強化に反発するゲール系旧支配層の反乱だった(キルデア伯の反乱:Kildare Rebellion 1534)。

*キルデア伯は、代々アイルランド行政の要職を担っていたイングランド系領主の家系で、1496年からは総督を務めていた。国王は一度はキルデア伯を総督から外し他の人事を試したが適任者がなく結局キルデア伯を総督に復帰させる。それでもなお、彼の影響力を削ぐための姑息な策を弄して伯と諍いになり、伯本人(Gerald Fitzgerald)をロンドンに召喚していろいろしているうちに、息子のSilken ThomasことThomas Fitzgeraldが反乱を起こした。当初は優勢だった反乱も最終的には鎮圧され、キルデア伯親子を含む75名が刑死したという(近藤和彦『イギリス史10講』(岩波新書、2013年)88頁)。

反乱の鎮圧後、アイルランドを「王国」に格上げしたのは、一つには、アイルランドとイギリスをともに一人の国王を頂く同君王国とすることで、ゲール系を含むアイルランドを、敵ではなく、仲間として受容することを企図したからである。

したがって、もし、彼らの企図が成功し、真に仲間として受容・統合できていたなら、アイルランドは「カトリック」に転じることもなく、現代に至るまで、グレートブリテン連合王国の一員であり続けていただろう。

しかし、イギリスはその試みに失敗する。彼らの「改革」は、地域を混乱させ、不信感を招き、反乱を誘発。結局は、軍事侵攻という方法で、アイルランドを制圧するしかなくなってしまうのだ。

イギリスは、アイルランドを「王国」に格上げし、仲間としての受容を試みるも失敗。反乱を誘発し、軍事制圧へ

③デズモンド伯の反乱と九年戦争

旧領主層による反乱のうちの最後かつ最大級の2つを(主に被害に着目して)紹介しよう。

【反乱の背景】

キルデア伯家の取り潰しの後、イギリスから派遣された歴代総督の下で行われた改革の基本は、「降伏と再授封(surrender and regrand)」。要するに、領主に領土を差し出させ、国王への服従を誓った者には改めて封土として授与する。これによって、独立勢力であった領主たちを、王の直臣に変身させるという政策だった。

*ゲール系氏族の場合、領主(族長)の地位の継承は氏族集会で選出するルールであったという(そのため権力闘争が伴いがちだった)。イギリス国王の臣下となった場合、継承ルールは長子相続に変わる。成功すれば平和だが、次子以下の不満は噴出するはずである。

もう一つの重要政策は彼らの武装解除である。自立した政治勢力であった彼らは、それぞれ兵力(私兵団)を有する軍閥だった。彼らの兵力を奪うため、新設の地方長官職に兵力と警察権(法と秩序の維持)を集中させ、領主らには(私兵の保持を禁止した上で)その補助者の役目を与える策が取られた。

ゲール系の領主たちは、こうした施策に頭から反対したわけではなく、か強固なゲール系の地盤であったアルスター地方やコナハト地方でも、有力氏族が「降伏と再授封」の申し出に応じ、地域の伯に任じられる例は少なくなかったという。

しかし、こうした改革が挫折し、結局は「反乱→鎮圧」つまり「征服」に終わったのは、改革によって既得権や名誉ある地位を奪われることになる層への配慮が乏しかったことに加え、歴代総督の改革方針が場当たり的で守備一貫せず、改革に応じた領主たちとの間にさえ、信頼関係を築くことができなかったためである

*既得権や名誉ある地位を奪われる層としては、領主の長子以外の人々や、領主の私兵団、また実力(私兵団)を奪われて地元での権力基盤を失い、王権に寄生せざるを得なくなる領主自身も含まれる。

*なお、以上については、山本正『図説 アイルランドの歴史』(河出書房新社 2017年)の記述を主に参照。

そんなイギリスの「改革」が、アイルランド社会をいかに動揺させ、イギリスがそれをいかに粗暴なやり方で抑えつけようとしたかは、反乱の鎮圧のために用いられた暴力の激しさと、その死者数でわかる。

【デズモンド伯の反乱】

一つ目はデズモンド伯の反乱(1579-83)。アイルランド南西部のマンスター地方で起きた反乱だ。

*「デズモンド伯の反乱」と呼ばれる反乱は、第一次(1569-73年)、第二次(1579-83年)の二度起きている(一度目の反乱の処理がさらに大規模な反乱をもたらしたパターン)が、以下の叙述は第二次に関するものである。なお、第一次の反乱もそれなりの規模で、処刑された関係者の人数は約700名に及んでいる(wiki)。首謀者であるデズモンド伯は赦免されたが、伯を含む地域の人々は土地と食い扶持を奪われ、実際上、生きる術を失った。

反乱鎮圧のために派遣されたイギリス軍は、反乱軍を虐殺し、わざと、武器を持たない市民や女性、子供を攻撃し(恐怖に陥れるための意図的な作戦)、一帯の畑を焼き払った。

三年間に渡る焦土作戦の影響で約30000人が餓死(1581年11月-翌4月の推計)。戦争終結後も継続した飢餓・疫病によって、1589年までにマンスターの人口の約3分の1が死亡したと推定されている(wiki)。

*1522-24年のアイルランドの人口は100万人程度。18世紀まで大きな人口増加は見られなかったという(木畑洋一・秋田茂編著『近代イギリスの歴史』[鶴島博和]9頁)

【九年戦争(ティロン伯の反乱)】

続いて、今度は北部アルスター地方の反乱(ティロン伯の反乱)から始まり、アイルランド全土に拡大した九年戦争(1594-1603)では、10万人のアイルランド人が死亡した(wiki 兵士と民間人の合計。民間人のほとんどは飢餓によるものとされる)。

*九年戦争はエリザベス1世の治世で最大の兵力を要する戦争となり、イギリス側も3万人の死者を出した(兵士中心だが戦闘以上に病死者が多かったという)。

反乱鎮圧の過程では、大量のアイルランド人命が犠牲となった

④征服完了と植民事業

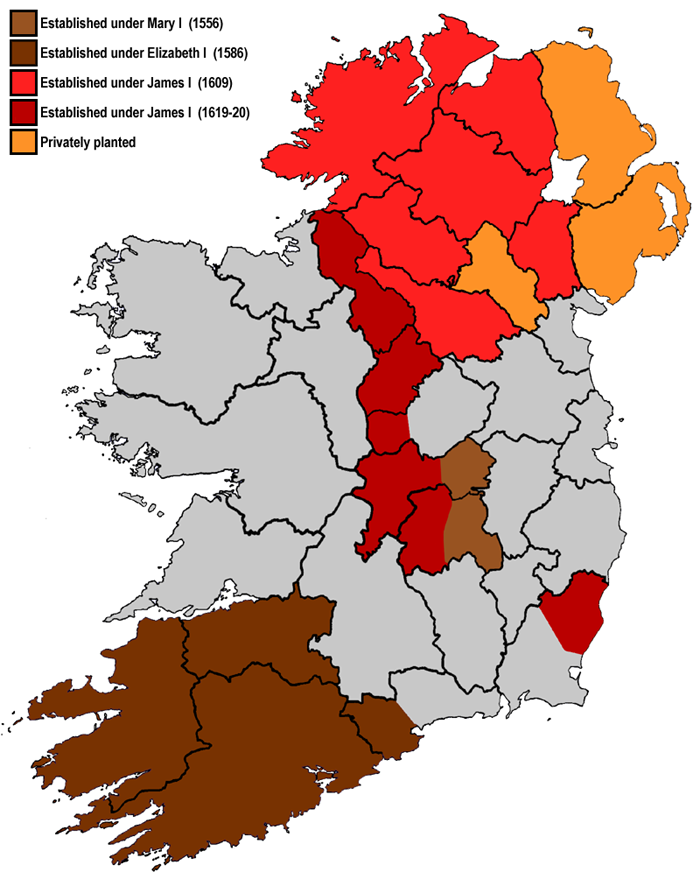

デズモンド伯の反乱、九年戦争の鎮圧によって、イギリスは、アイルランドの征服を完了した。反乱に関与した領主の領土はすべて接収され、国王の直接支配下に置かれたからだ(↓)。

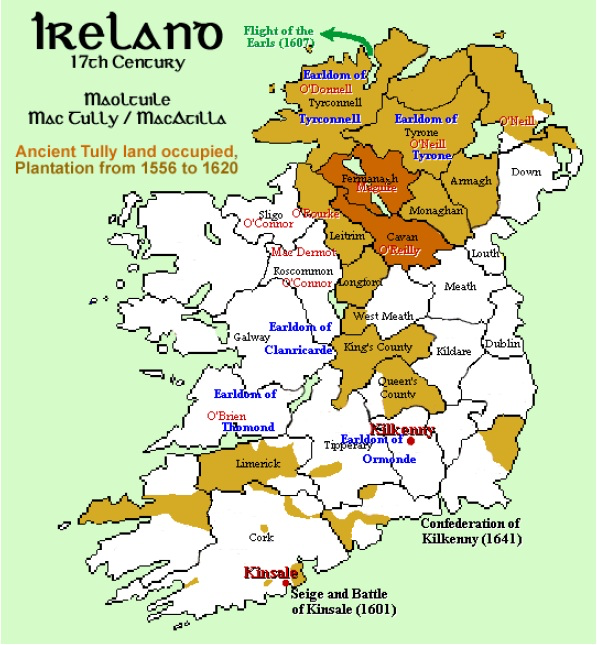

国王は、接収した土地を、ブリテン島からの植民事業にあてた(↓左の地図の方が正確らしいが右の図の方が興味深いので併せてご覧ください(wiki))。

いわゆる北アイルランド問題もまた、この時期の植民事業が遠因を作ったといえる。

現在、9県のうちの6県がイギリス(連合王国)に、3県がアイルランド共和国に属しているアルスター地方は、元々は、強固なゲール系の地盤だった。だからこそ、イギリスは「イギリス化」を推し進めるべく、この地域で大規模な植民事業を実施した(アルスター植民)。

アルスターには、まずは「植民請負人(Undertakers)」として選抜された者(主に資力のある中産階級)が土地の分与を受け、地主として入植し、のちに彼らの土地で働く農民(借地農)が入植した。アルスターに特異的なのは、この、借地農の入植者の存在である。

*事業は1609年から始まったが、入植(とくに借地農)が本格化したのは17世紀後半になってからである。山本・73頁、松井清「「アルスター植民」再考ースコットランド系入植者のエスニシティー」131頁

アルスター以外の地域の人口は、ごく少数の支配層(=イギリス系(国教徒))と圧倒的多数の被支配層(=アイルランド系(カトリック))によって構成されていた。支配層の地主と被支配層の借地農の間にはもちろん分断があったが、被支配層の庶民は同じアイルランド系のカトリックだったのである。

*ここでいうイギリス系にはスコットランド出身者を含む(以下同じ)。

これに対し、アルスターには、ブリテン島(とくにスコットランド)から大量の借地農が入植したため、被支配層の中に、イギリス系(国教徒・非国教徒のプロテスタント)とアイルランド系(カトリック)が混じり合うことになる。この庶民の間の分断が、(のちの)激しい紛争の土壌となるのである。

*名誉革命以後の「プロテスタント(国教徒)の優位」体制の中で、非国教徒プロテスタントとカトリックは不平等に差別の対象となっていく。宗教の相違は現実の社会的待遇の相違をもたらすのである(次回)。

ゲール系貴族の亡命---伯の逃亡(Flight of the Earls:1607)

九年戦争の終結からゲール系貴族の領土接収までには実は少し時間が空いている。九年戦争の終了は1603年3月30日(降伏)、ちょうどその直前の24日にエリザベス1世が死亡していた(エリザベスの死を、国王軍はまもなく知ったが、反乱軍のゲール系貴族らはまだ知らない)。国王の死という非常事態、国王軍の司令官を務めていた貴族(マウントジョイ卿)はすぐにでもロンドンに駆けつけたかった。そのために、とりあえず比較的寛容な条件を提示して、早期の降伏を促したのだ。

しかし、この「とりあえずの寛容策」はその場限りの効果しかもたらさない。結局、イギリス王室とゲール系貴族の間に融和は得られず、双方の疑心暗鬼が続き、4年後、貴族らの反乱を疑った国王は彼らをロンドンに召喚。貴族たちはロンドンに行く代わりに大陸ヨーロッパに亡命する(1607年:亡命の理由については諸説あるようだ。この筋書きは英語版wiki)。これが「伯の逃亡」(伯爵の逃亡とも)と呼ばれる事件で、実際に領土が接収されたのはこの後のことだった。

この「伯の逃亡」と翌年のオドハティの反乱(ゲール系の族長オドハティは九年戦争で一貫して王権側に立っていたにもかかわらず伯の逃亡後に不当な扱いを受けるようになったことに耐えられず蜂起)を機に、ジェイムズ1世の姿勢が硬化。大規模な植民事業(アルスター植民)によるアイルランドのイギリス化が目指されることになる。

といったことから、「伯の逃亡」は、ゲール系の旧秩序の終焉と完全なイギリス植民地時代の始まりを告げるアイルランド史上の最重要事件の一つと捉えられているようです。

反乱の鎮圧後、ゲール系領主は一掃され、入植したイギリス系領主のものとなる

アルスター(北アイルランド)には、借地農も大量に流入したため、庶民の間に分断(アイルランド系カトリックとイギリス系プロテスタント)が発生

⑤アメリカ植民へ

16世紀後半に活躍した有名人(イギリス人)に、ウォルター・ローリー(1554-1618)という人がいる。

The Boyhood of Raleigh(ローリーの少年時代)By John Everett Millais(1870)

彼は、デズモンド伯の反乱を鎮圧した功績によりマンスター地方の土地を与えられ、故郷(デヴォン)の人々を植民させる試みを行った。

*それほど成功はしなかったらしい。

エリザベス1世の寵臣として出世を果たしたローリーは、女王に北米植民を進言し、女王の勅許を得て、自ら出資者となって今度は北米にデヴォンの人々を入植させる計画を実行する(1586年)。

彼が開拓した地につけた名前が、ヴァージニア。

アイルランドの統合に失敗し、統合をあきらめ、植民地支配の対象としたイギリス。イギリスは、その延長線上で、そのメンタリティのまま、世界に進出していった。

「イギリスのすべて」を知るために、アイルランドがいかに重要か、ご納得いただけるだろうか。

*関連する引用をつけます(↓)。ご参考まで。

‥‥イギリス帝国の起源と海外への膨張の契機は、ブリテン島の西に隣接するアイルランド・アルスター地域(現在の北アイルランド)に対する、イングランドとスコットランドからの入植・定住が本格化した17世紀前半に求めるのが妥当だろう。天候不順、不作、食糧不足などによる「17世紀の全般的危機」の不況下で、新たな活路と土地を求めて、アイリッシュ海によってブリテン島と隔てられたアルスターには、1641年までに約3万人がスコットランドから入植した。彼らスコットランド人入植者たちは、中世末期以来、現地において支配的な地位を占めていたイングランドからの入植者との共存をめざした。彼ら入植者の間では、現地のカトリック勢力に対抗して「ブリティッシュ」(the British)という共通の意識とアイデンティティが育まれた。

秋田茂『イギリス帝国の歴史』(中公新書、2012年)24頁

こうしたブリテン島からアイルランドを経由した西方への勢力拡張は、大西洋世界のアメリカ大陸、西インド諸島への進出につながった。‥‥ アイルランド島への植民活動は、のちの大西洋をまたいだ海外進出の先駆けとなり、アイルランドはブリテン島から海外に出ていく諸活動の実験場になったのである。

(次回に続きます)