目次

ドイツの地殻変動:宗教改革から三十年戦争まで

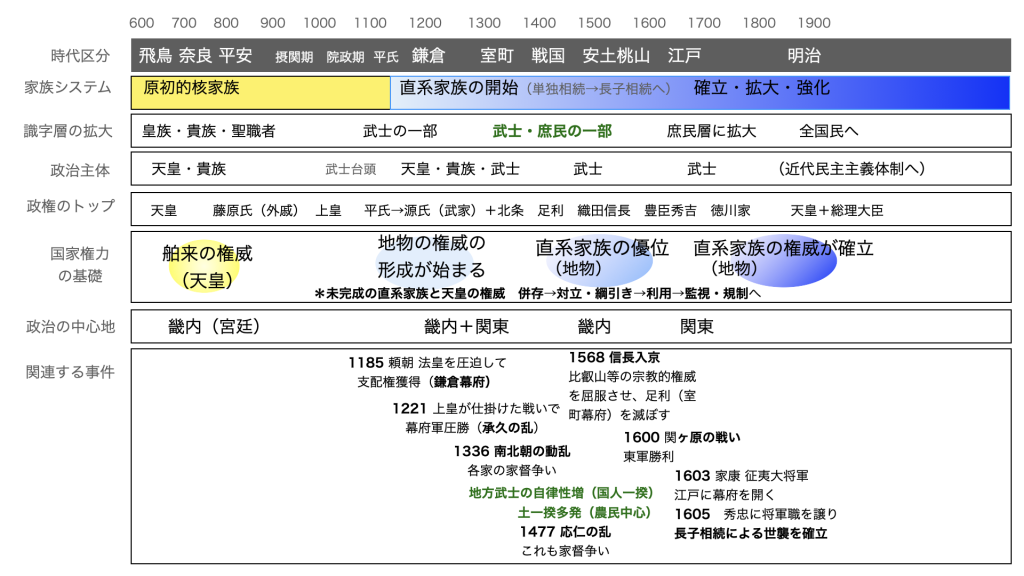

(1)基本情報:家族システム、人口、識字

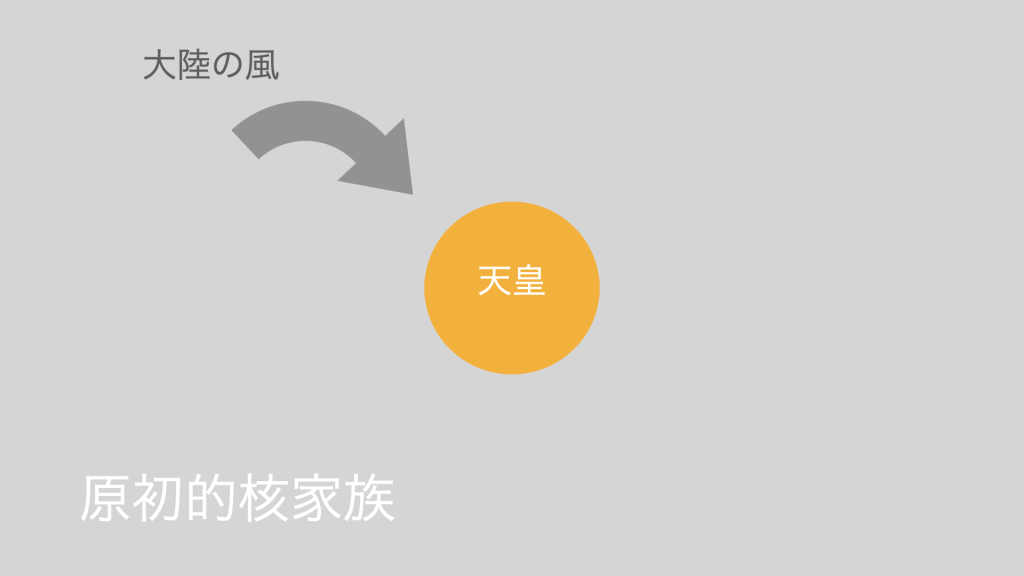

「地殻変動」を表す基本情報として、家族システムの生成は前回見たので、それ以外の要素を確認しよう。

〈 人口 〉ヨーロッパ全体の数字だが、16世紀に8100万人から1億4000万人に増加しているという(阿部謹也『物語 ドイツの歴史』145頁)。かなりの増加具合である。

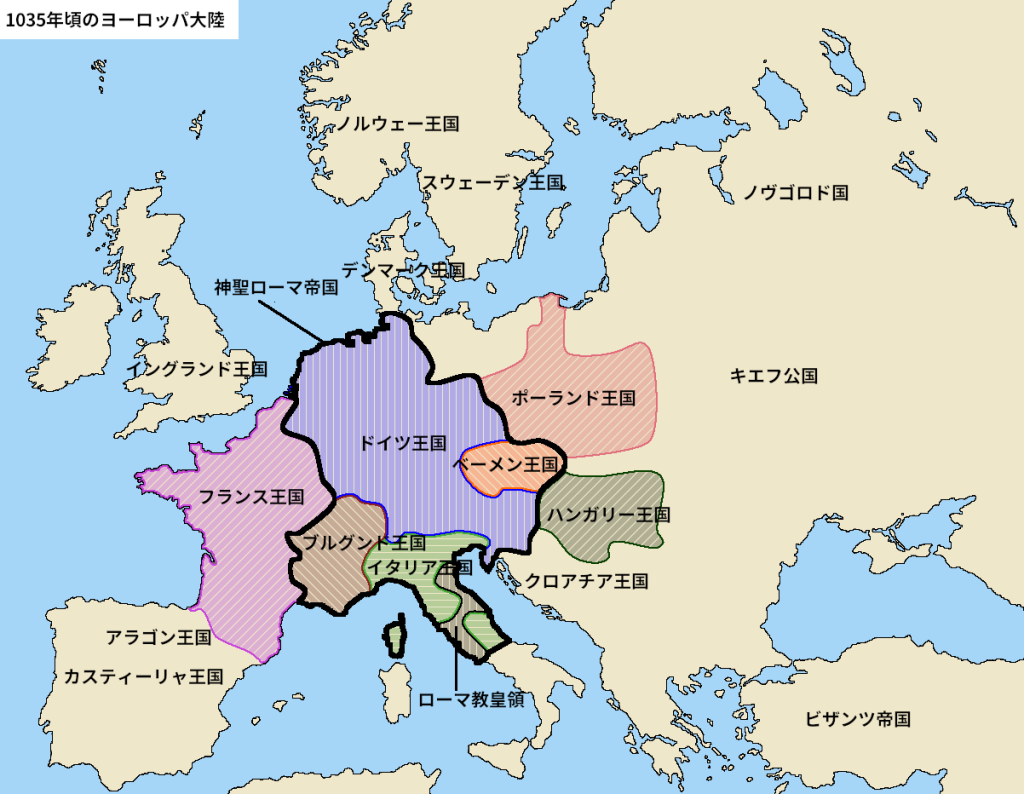

ドイツの人口増加は11世紀に始まっているが、1348年から14世紀末にペストによる大幅減少があったので、15-16世紀はそこからの回復期に当たっていたと考えられる。

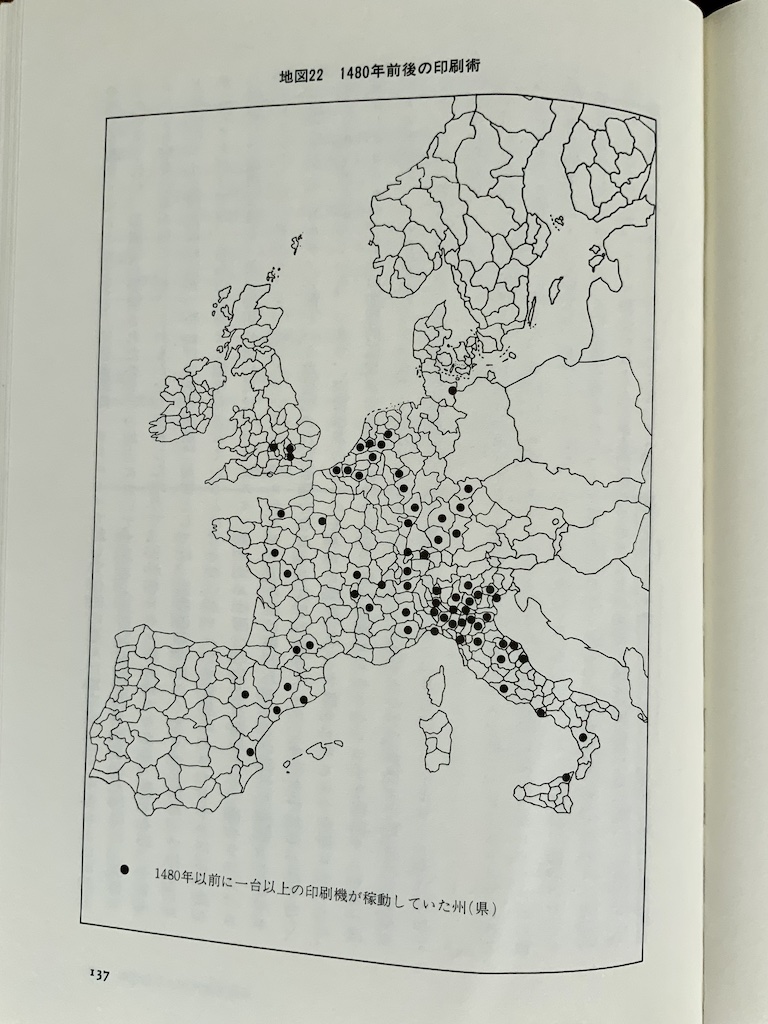

〈 識字 〉下の地図をご覧いただきたい。「●」は1480年以前に1台以上の印刷機が稼働していた州(県)であることを表している。グーテンベルクが印刷機を発明したドイツ中南部(ストラスブール~マインツ)からイタリアを中心に、北部ドイツ、ネーデルラント、イギリスに広がっていることが分かる。イタリアを除いて、いずれも宗教改革の中心となる地域である。

これは宗教改革直前の状況を推認させるデータであるが、宗教改革の過程でプロテスタントとなった地域では(「聖書のみ」の教えに従って)聖書を自ら読むために識字率の上昇に拍車がかかったはずである。

(2)なぜ「宗教」なのか?

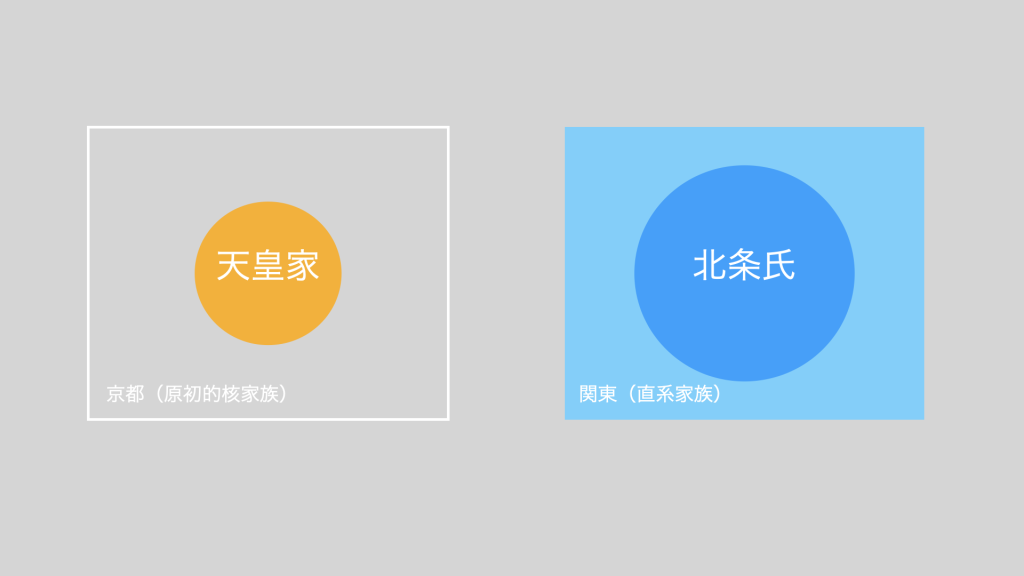

南北朝の動乱も応仁の乱も十分に分かりにくいが、日本人のわれわれには、宗教改革はなお一層分かりにくい。直系家族システムに依拠した国家体制を作るための動乱が、いったいなぜ、宗教改革・宗教戦争という形を取らなければならないのか。

しかし、「建国の秘密」を知っているわれわれにとっては、もうそれほど難しい話ではないだろう。

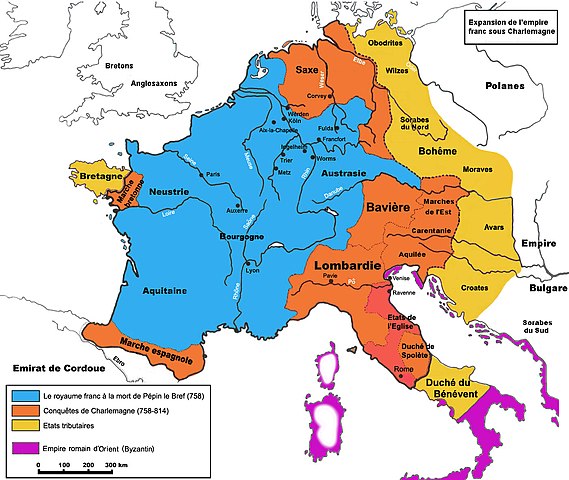

ドイツにおける「舶来の権威」はキリスト教で、それを具体的に掌握していたのは「(皇帝+教会)の複合体」だった。

したがって、「地物」の権威にとって、一つの可能性は、「キリスト教とともに(皇帝+教会)複合体を捨て去る」というものであったと思われる。後の時代のフランスの選択である。

しかし、宗教的権威に反感を抱くよりはむしろうっとりしてしまう直系家族の人々はその方向性を選択しない(時代の問題もある)。彼らが選んだのは「(皇帝+教会)とは縁を切り、キリスト教は残す」という道だった。

その実現には、政治的権威を「(皇帝+教会)複合体」から奪うと同時に、キリスト教を教会の手から奪うことが欠かせない。

そのための戦いが、宗教改革なのだ。

宗教改革(1517-1555)

(1)宗教的側面

宗教戦争、政治闘争の2側面を持っていた宗教改革。まずは宗教戦争としての側面から見ていこう。

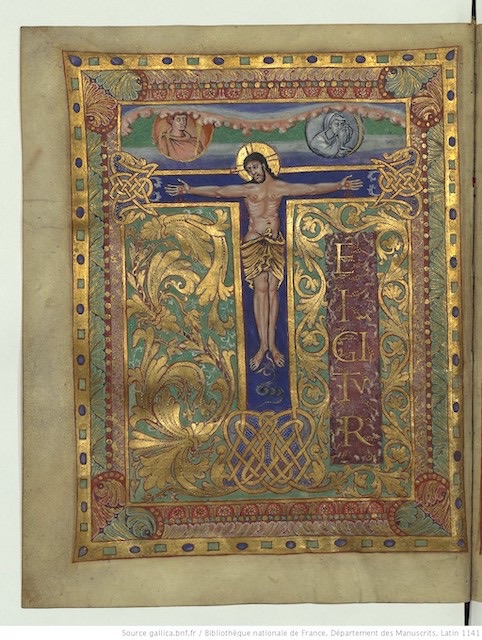

①信仰心の高まり

トッドが指摘する通り、宗教改革は、識字率上昇の過程で、自らに相応しい信仰を求めた人々による「信仰心の民主化」運動である(『新ヨーロッパ大全 I』122頁)。

前回も見たように、直系家族のドイツで、識字化の進展は信仰心の深化をもたらしていた(教会刷新運動についてこちら)。

15世紀にはかつてないほどドイツの一般民衆の信仰心は深まっていた。このことは、教会への寄進、マリア信仰、巡礼、聖遺物崇拝や聖人信仰などに見ることができる。このほかにも新しい信仰 Devotio Moderna の動きが北ドイツやネーデルラントに広がり、主として聖書を自ら読むことによって信仰を深めようとしていた。

阿部謹也『物語 ドイツの歴史』(中公新書、1998年)86頁

一方、その同じ時期、ドイツの聖職者たちは、俗物としかいいようのない存在だった。

下級司祭や代理司祭は、ラテン語ができないどころか、一般の農民とほとんどかわらない暮らしをしていた。

彼らの生活は禄によっていたが、その禄を各地にもちながらミサもあげられない司祭も数多くいた。一方、下級司祭にしてみると、給与も一般の職人より安かったから、結婚式や葬式の謝礼で生活を立てるしかなかった。そのために物欲しげな司祭のイメージが広まり、酒や女におぼれる者も少なくなかったのである。

高位聖職者の中には内縁の妻をもっている者も少なくなかった。数十の教区に1000以上もの聖職禄を得て、26000ドゥカーテンもの年収を得ている者もいた。さらに都市の娼家に、聖職者の姿が見られない日はないとさえいわれていた。なかには司祭で娼婦宿を経営している者もいた。

阿部・90頁

その挙句に、教会は贖宥状の販売によって多額の収益を得て、豪華な教会を建て、教皇の贅沢な暮らしを支えていたというのだから、「革命」が起こらない方がおかしいというものだろう。

②騎士戦争と農民戦争

よく知られるように、1517年10月、ルターが贖宥状に反対する「95箇条の論題」を公表したことが、宗教改革の発端である。1520年の論文で、彼は次のような呼びかけを行なった。

教皇、司教、司祭、修道院の者たちは聖職身分と呼ばれ、諸侯、領主、職人、農民は俗人身分と呼ばれる、などということになっているが、これはまさしく巧妙な企みにして見事な偽善である。しかし何ぴともこのような区別に脅かされてはならない。何となれば、実はすべてのキリスト者は聖職身分に属するのであり、キリスト者の間には、役目の違いを除いて、いかなる違いも存在しないという正当な理由があるのである。このことはパウロが次のように述べて示したところである。すなわち、われわれは単一の集団をなすものであるが、その成員はそれぞれ固有の役目を持っている、と。

ルター「ドイツ国民のキリスト教貴族に告ぐ」(トッド『家族システムの起源I』下123頁より)

諸侯を含む「貴族」に向けたものだが、彼の言葉は、準備のできたすべての人々に「革命」の扇動として響いたと思われる。

教会から破門を宣告されたルターの取り扱いが問題となる中、1522年に下級貴族たちが(騎士戦争)、1524年には農民たちが(ドイツ農民戦争)蜂起したのはその証拠であり、同時に、彼ら(の少なくとも一部)にまで識字が広がっていたことの証拠である。

もちろん、彼らの蜂起は容赦なく鎮圧された。時代はまだまだ、下級貴族の下剋上を許し、農民の政治参画を認めるところまでは行っていないので、当然の帰結である。

また、「時代」の趨勢は、反乱の収束過程にも表れた。彼らを鎮圧し、秩序を回復したのは、皇帝ではなく諸侯だったのだ(皇帝はそもそも1521-30年の間海外にいて留守だった)。

庶民たちの反乱を収めることで、諸侯たちはもはや彼らなしに国は成り立たないことを見せつける。

これ以降、宗教改革は、「諸侯 VS (皇帝+教会)」の政治闘争として展開していくのである。

(2)政治的側面:誰が宗教を支配するか?

もちろん、諸侯たちが宗教的側面に無関心だったというわけではない。政治的側面と厳密に区別するのは困難であったとしても、諸侯たちは、ルターの呼びかけを受けて、それを支持する者と支持しない者(政治的には、反(皇帝+教会)/ 現状維持)に分かれていた。

彼らの中で、ルター支持派(プロテスタント)は一貫して少数派だったのだが、最終的には、諸侯は一致して皇帝+教会側と戦って勝利を収めることになる。

その理由を理解するために、まずは和議(アウクスブルクの宗教和議(1555年))の内容を見ておこう。

■アウクスブルクの宗教和議の主な内容

・プロテスタント/カトリックは領邦ごとの選択制とする

・「領主の宗教がその地の宗教」の原則に則り、領邦の宗教はその地の領主が決定する

・住民は領主の決定に従う(従えない者は移住税を払って移住が可能)

・プロテスタントとして許容されるのはルター派のみ

これを見て分かるのは、政治闘争としての宗教改革の争点は、最終的には「誰が宗教を支配するか」だった、ということであろう。

カトリック支持派が多かったにもかかわらず、諸侯たちが「反(皇帝+教会)」で一致することになった決定的な要因として、坂井栄八郎先生は次の点を挙げている。

シュマルカルデン戦争に皇帝がスペイン軍を動員したこと、またそのスペイン軍をドイツに留めたことは、カトリック派を含めてドイツ諸侯を皇帝から離反させた。その上、カールが息子でスペインの継承者フェリペを、フェルディナントの後の皇帝位継承者としてスペインとドイツの再結合を計ったことが、ドイツ諸侯を決定的に離反させた。

坂井栄八郎『ドイツ史10講』86頁

ハプスブルク家の出身でスペイン王でもあった皇帝カール5世は、改革派との戦い(シュマルカルデン戦争)においてスペイン軍を動員した。さらに、スペインの王位継承者に決まっていた息子フェリペ(スペイン生まれスペイン育ち。母はポルトガル王の娘)を、ドイツの「次の次」の皇位継承者に指名することで(「次」は弟フェルディナントに決まっていた)、スペインとドイツの統合を画策した。

彼らにとってそれは「スペインへの隷属」を意味したのであり、彼らは「ドイツの自由」の名の下に皇帝に抵抗する。

坂井・86頁

皇帝が「ヨーロッパの王」としての資格でドイツを抑えこもうとしたとき、カトリック支持の諸侯たちも、「(皇帝+教会)統合体」の支配から脱することの重要性を理解した。

こうして、諸侯たちは、プロテスタント/カトリックを問わずに団結し、皇帝軍に対して勝利を収めたわけである。

すでに多くを失っていた「皇帝+教会」にとって、宗教の支配権は最後の砦だった。そのため、宗教改革の過程における諸侯の勝利は、事実上、綱引きの終了、「地物」側の完全勝利を意味していたといえる。

ただし、その新たな体制が安定を見るには、もう一度、激しい争乱の時期を通り抜けることが必要だった。

三十年戦争(1618-1648)

(1)概要

世界史の教科書をあらためて読んでみても何がなんだかさっぱり分からない三十年戦争であるが、私の理解はこんな感じである。

・宗教改革の波がヨーロッパに広がり、ドイツでもカトリック諸侯とプロテスタント諸侯の対立が再燃。

・そこへ、オーストリアの属領ボヘミアでハプスブルク家の王フェルディナントが諸侯を無視してカトリックを強制(反宗教改革)し、反発した諸侯が蜂起する事件が発生。

・フェルディナントが神聖ローマ帝国皇帝となった(1619年)こともあり、ドイツおよびヨーロッパ全体を巻き込む戦乱に発展。

・ヨーロッパ全体では、カトリック/プロテスタントに加え、ハプスブルク家 VS 反ハプスブルク勢力の争いの側面が強くなり、プロテスタント諸侯側にはデンマーク、スウェーデン(いずれもプロテスタント)のほかフランス(カトリック)が加勢。

・ドイツでは、カトリック(皇帝+カトリック諸侯)/プロテスタント(プロテスタント諸侯)の争いで優勢となり調子に乗った皇帝が「復旧令」(宗教改革で没収されたプロテスタント領邦内の教会領をカトリック教会に返還するよう命令)を出したことで、再び「皇帝 VS 諸侯」の構図に。

・ドイツ国内で諸侯軍が皇帝軍に対して劣勢となったとき、反ハプスブルクを掲げたフランスが参戦。その結果‥‥

反ハプスブルクが旗印であったから、プロテスタントであれ、どのような勢力であれ取り込み、まずはイタリアとスイスとスペインに対して成果を収めた。しかしその後、デンマークとスウェーデンの対立やオスマン帝国の介入があって、戦況は複雑となった。すでに内戦以来30年を数え、戦いに疲れたために平和を求める声が高まり、1648年に講和が成立した。

阿部・150-151頁(太字は筆者)

(2)「動乱」の様相

いろいろな勢力が巻き込まれてダラダラと続く戦い、みんなが疲れ果ててようやく終結‥‥というこの感じには覚えがある。応仁の乱だ。

日本語で簡単に読める情報量が圧倒的に少ないのであまり説得力はないのだが、三十年戦争が「大規模システム改修」の一環であったことを示す要素をいくつか挙げることはできる。

・世情の混乱:三十年戦争が始まる前の17世紀初頭、ドイツ各地で一揆や反乱、ユダヤ人迫害、魔女狩りなどの現象が多発

・傭兵の活躍:プロテスタント側でも皇帝側でも傭兵隊が活躍

*傭兵の活躍は直系家族の指標です

・下克上:三十年戦争の英雄といえば傭兵隊長ヴァレンシュタインだが、彼はおそらく下流の貴族である。自前の武器工場を作ったりして多方面で活躍し、最後は皇帝に殺害されるのだが、

彼には人望があり、時運に乗れば王位につく可能性もあったといわれている。この時代、このような傭兵隊長の社会的上昇も可能になっていたのである

阿部謹也『物語 ドイツの歴史』150頁

(3)ウェストファリア条約:直系家族国家の完成

1648年のウェストファリア条約で終結した三十年戦争。条約は教皇やヨーロッパ諸国、オスマン帝国まで参加した会議の成果であり、内容も多方面に及ぶが、ドイツに関して確認しておきたいのは以下の2点である。

①領邦にほぼ完全な主権が認められ、領邦国家としてのドイツが国際法上も承認された(常備軍の設置、外国との条約締結権等)

②宗教的寛容が実現

-「領主の宗教がその地の宗教」の原則を確認した上で「その地の宗教」を1624年時点で固定(諸侯の改宗権を制限し非人格化)

– 領邦の宗教と異なる信仰を持つ者や団体の存在も許容

– ルター派以外のプロテスタント(主にカルヴァン派)もOK

こうして、三十年戦争を経たドイツは、いよいよ、直系家族の権威(≒諸侯)に依拠する領邦国家(300余の国の連合体)体制を確固たるものとした。

皇帝はその政治的権威・支配力をほぼ失ったし、ローマ教会の勢力も排除され、政治・宗教の支配権は完全に諸侯の下に置かれることとなり、これ以後、ドイツは、絶対主義、啓蒙主義といったヨーロッパ史の展開を、すべて領邦ごとに経験していくことになるのである。

ドイツとキリスト教

(1)ドイツ統合の礎

天皇の存在をよすがに統一を保った日本と違って、ドイツでは直系家族の完全勝利が(定石通り)小国の並立状態をもたらすことになったわけだが、統一体としての「ドイツ」が、この1648年をもって(あるいはまた神聖ローマ帝国が解体された1806年に)消え去ってしまったかといえば、そうではないだろう。

18世紀後半に「ドイツ国制論」を書いたヘーゲルや、ナポレオン占領下のベルリンで「ドイツ国民」に呼びかけたフィヒテ(『ドイツ国民に告ぐ』)の頭の中には間違いなく「ドイツ」があった。

直系家族の生成以後、皇帝の権威を打ち捨て、教会の支配から逃れ、ドイツを領邦に分割する作業に一心に取り組んできた人々に、のちの再統一を可能にしたものは何だったのか。

いうまでもない。

キリスト教である。

(2)宗教改革の経験

島国でもないドイツで、分裂がちな直系家族をあの規模の国家にまとめるには、それ相応の大きな権威が必要となる。

直系家族化したドイツの人々の無意識が「(皇帝+教会)とは縁を切るが、キリスト教は残す」という方針を選んだのはそのためかもしれないと思うほどである。

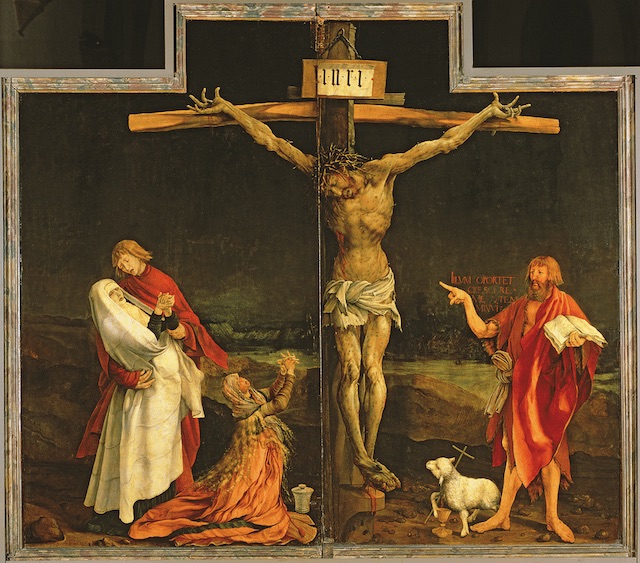

ドイツは、おそらく、宗教改革の過程を通じて、「借り物」であったキリスト教を「自分たちの」キリスト教に作り直し、直系家族に依拠した領邦国家「新生ドイツ」の統合の源泉に据えたのだ。

宗教改革の時期に「国民意識」を深める契機があったという指摘は、坂井栄八郎『ドイツ史10講』の中にもある。

15世紀以後、国内の堕落した聖職者に不満を募らせていたドイツの人々は多数の苦情を教皇庁に寄せていた(「ドイツ国民のグラヴァミナ(苦情書)」と呼ばれる)。

これをめぐる議論の応酬が、ドイツ国民の国民意識を育てたというのが、坂井先生の指摘である。

この「グラヴァミナ」に対するローマの応答として、古典の学識に富む枢機卿ピッコロミニ(のちの教皇ピウス2世)は1494年、タキトゥスのそれと対照的な『ゲルマニア』を著し、ゲルマン時代以来のドイツのめざましい発展を指摘して、この間のキリスト教会の役割を弁護した。

これに対する反論を通じて、人文主義者を中心に、ドイツ側の「国民意識」も深められる。人文主義者の帝国騎士フッテンが「ゲルマーニアの解放者」を主題に風刺対話劇『アルミニウス』(1515-20頃)を書いたのも、この関連においてであった。

坂井栄八郎『ドイツ史10講』76頁

*アルミニウスは「トイトブルクの森の戦い」(紀元9)で勝利しローマ帝国によるゲルマニア征服を阻んだとされるゲルマン民族の英雄(タキトゥスも彼を「ゲルマーニアの解放者」と呼んだ)。

「グラヴァミナ」はルターを始めとする様々な論者に引用されたということであり、まさに「彼らのキリスト教」を作る過程の中核にあったといってよいように思われる(「グラヴァミナ」本体の引用もできないのであまり説得力がないですが)。

(3)ドイツ的とは何か

「直系家族の権威+キリスト教の権威=ドイツ的メンタリティ」という仮説を思いついたばかりに、長い(そして少々雑な)文章を書くことになったが、私としては「ドイツ的とは何か」の答えは出たと思っている。

ドイツの人類学システムについては、

3つのことがいえる。

①縦型の権威の軸が強力である

ドイツの場合、通常の直系家族よりも縦型の権威の軸が強い。超強力である。何しろ、世代を貫くその一本の線は、最終的に、一神教の神に接続されているのだから。

日本と同傾向でありながら、私に「本当に同じ家族システムなのか?」と感じさせる極度の体系性、硬さ、生真面目さといったものはこれによって説明できる。

トッドのいうドイツの「凄まじいパワー」もここから来ているものだろう。日本人のように真面目で勤勉で、彼らはその上、単一の真理(神)を仰ぎ見ているのだ。

トッドが度々指摘している不安定なリーダーシップという問題も、私は直系家族というよりは、ドイツシステムの特徴ではないかと思う。彼はよくこんなことをいう。

権威主義的文化はつねに二つの問題を抱えています。

『「ドイツ帝国」が世界を破滅させる』162頁

一つはメンタルな硬直性、そして、もう一つはリーダーの心理的不安です。

すべてがスムーズに機能する階層構造の中にいると皆の居心地がよいのですが、ピラミッドの頂点にいるリーダーだけは煩悶に苛まれます。

ドイツは歴史上、支配的なポジションについたときに変調しました。特に第一次世界大戦前、ヴィルヘルム2世の統治下でビスマルク的理性から離れ、ヨーロッパでヘゲモニーを握ったときがそうだった。今日の状況は、ナチス勃興の頃よりも、あのヴィルヘルム時代の方に類似しています。

212−213頁

ドイツの国家としても振る舞いを観察すると二つの異なる心理的・政治的行動様式が確認できます。

一つは、理性的な行動様式で、私はそれをビスマルク様式と呼んでいます。この様式に従うとき、ドイツは友好国をできるだけ多くつくることによって、自らの支配領域のコントロールを保持しようと努めます。‥‥

もう一つは、ヴィルヘルム様式です。この様式ではドイツは暴走し、できるだけ多くの敵国をつくって、せっかく獲得したものをすべて失います。‥‥ つまり、平常心を失わないドイツ様式と偏執狂的なドイツ様式が存在するのです。

『問題は英国ではない、EUなのだ』36頁

トッドのコメントは、ドイツへの指摘としては「なるほど」と思うが、日本には当てはまらない。日本の縦型の軸は一つの家族(家系)向けの仕様であり、基本的に「強いリーダー」を輩出しない(ドイツと大きく違う点だ)。ピラミッドの頂点に誰かいるように見えても、実際の意思決定システムは分散的で、誰か一人が極度の緊張状態に置かれるということはない(*だから理性的だというわけではもちろんない)。

ドイツのリーダーシップの不安定さというのは、おそらく、本来一家族向けの縦型の軸を、長く伸ばして一神教の神につないでしまったことによるものだと思われる。

普通の家のお父さんががんばって働いて出世したらなぜか「神の代理人」になっていた、というのがドイツのリーダーなのだから、狂気に陥らない方がおかしい。

②強力ではあるが所詮は直系家族の軸だ

ドイツの縦型の権威は強力なので、より大きな範囲を統率できるような気がして、しばしば帝国を作る試みに乗り出してしまう。

しかし、共同体家族のように「騎馬戦隊構造」(私は長い軸の先に扇風機の羽根がついたような構造をイメージしている)を持っているわけではないので、本物の帝国が作れるかといえば作れない。

トッドがよく(EUにおけるドイツのふるまいを念頭に)、どれほど力があっても身内の利益しか考えられず「全員の面倒を見てやる」という姿勢を取れない、というようなことをいうが(出典が見つかったら加筆します)、そういうことである。

③巨大な空白を抱えている

ドイツのシステムはそのようなものだが、しかし、生きた信仰としてのキリスト教はもう存在していない。その場所にはおそらく巨大な穴が空いているだろう。それがドイツに何をもたらすのかは問題かもしれない。

トッドは、現代ヨーロッパの危機の根幹には信仰の喪失があるという立場を取る。私は信仰の喪失そのものが問題だという立場を取らないが(私の意見はこちら)、ヨーロッパにおいてキリスト教が特別の役割を担ってきたことは事実であり、喪失による精神的ダメージが一番大きそうなのはやはりドイツである。

核家族の国におけるキリスト教というのは、移動式テントで人々が思い思いに暮らしている村の中心に作られた公共広場+道路みたいなものだから、なくなったら不便だが、精神的なショックはないだろう。

これに対して、ドイツの場合、キリスト教は直系家族の彼らのシステムを外側から強化する形で作用していた。木造家屋が立ち並ぶ村を魔法で要塞に変えたようなものである。それがすべて張り子の偽物だったとしたら‥‥その不安は大変なものだと思われる。

当初あまり乗り気ではなかった(らしい)ドイツが、1990年という「脱宗教化」完成の年を経て、EUというプロジェクトに熱心に取り組んだのは、そのためかもしれない。

この穴が埋まることがあるのかどうか知らないが、埋まった場合、おそらくドイツは普通の直系家族の国になり、安定はするけれど、現在の版図は維持できないと思われる。

穴が埋まらないうちは、ドイツは「神」に代わる何かを求め、不安定になりながらそのパワーを発揮していくのだろう。

正直なところこれを書くまで私はドイツという国の行く末にそれほど関心を持っていなかった。でも、いまでは興味津々、「見逃せないぜ!」という気持ちでいっぱいである。

今日のまとめ

- 宗教改革−三十年戦争は、ドイツの地殻変動に伴うシステム改変のための動乱である。

- 宗教改革は、直系家族が「(皇帝+教会)複合体」から政治的権威とキリスト教を奪うための戦いだった。

- 最後の砦であった宗教の支配権を切り崩したことで、諸侯は「舶来の権威」VS「地物の権威」の争いに最終的に勝利した。

- 宗教改革を通じて「借り物」を「自分たちの物」に作り直すことで、ドイツは直系家族国家の統合の源泉にキリスト教を据えた。

- ドイツのシステムは直系家族の縦型の権威の先に「神」を繋いだ構造。強さと不安定を特徴とする。