基本的には「昭和の戦争について」を書く準備として、こんな表を作りました。人物のセレクションは恣意的ですし、数字などの典拠も書いていないので、資料的価値はありません(嘘ではないつもりです)。ご参考までに。

カテゴリー: ARTICLE

- 1 はじめに

- 2 吉田茂と戦争

- 3 世代の差

- 4 近代化と人口

- (1) 人口転換(demographic transition)

- (2) ユースバルジ

- (3)トッドの議論との接合

- 5 学園紛争、70年安保

- 6 昭和の戦争

- 7 おわりに

- (おまけ) アメリカ側の事情

1 はじめに

昭和の日本が、勝ち目のない戦争を始めた(そしてなかなかやめなかった)のはなぜか、というのは、分野を問わず、社会科学者にとっては重たい問いである。私自身はエマニュエル・トッドの移行期危機の理論1トッドの本のあちこちに出てくる。エマニュエル・トッド ユセフ・クルバージュ(石崎晴己 訳・解説)『文明の接近 イスラーム VS 西洋 の虚構』(藤原書店、2008年)58頁以下等(ざっくりいうと「近代化に伴う心性の混乱のせいである」)で、ある程度納得していたが、幕末から明治にかけての動乱がトッドのいう「ストーンの法則」(「男性識字率が50%を超える頃に近代化革命が起きる。後でもう一度触れるので典拠はそちらで)によってしみじみと納得できるのと比べると(今年の大河ドラマ「青天を衝け」の描き方は見事だった!)、どうしてあの時代に、ああいうかたちで暴発したのかを説明できないのはちょっと弱いな、とも思っていた。

日本社会の心の傷であるような現象について理由がピンとこないのはよいことではない。「将来また同じようなことをしてしまうのではないか」と不安だし、実際、いわゆるリベラルの知識人の人たちは始終「あの戦争のときと同じ空気」のようなことを言って市民を脅かしている(私もやったことがある)。

それとこれとは多分違うので、違うとはっきり言えた方がいいんだけどなあ、と漠然と思っていたところ、この夏の読書(ジョン・ダワー「吉田茂とその時代(上・下)」中公文庫、1991)をきっかけに「あ、それか!」というところまで分かり、私としてはすっかり納得できてしまったので、書きます。

2 吉田茂と戦争

上の本を読んで「へー」と思ったことが二つあった。一つは、敗戦時点で吉田茂は67歳のおじいさんだったこと、もう一つは、吉田は全然開戦に賛成しておらず、始まってからも早く終わらせたいとヤキモキしていたのだが(ここまでは別に「へー」ではない)、このときに吉田の周辺にいたじいさん仲間たち一同が、戦争を主導していた陸軍の軍人たちをまったく信用しておらず、「過激派」「赤の巣窟」くらいに思っていたということである2吉田が日本の再軍備に一貫して消極的だったのは、おそらく「いま再軍備をしたら、またあいつらがロクでもないことを仕出かすに決まってる」ということでもあったのだ。ジョン・ダワー「吉田茂とその時代(下)」(中公文庫、1991年)150頁以下参照(上のカギカッコは引用ではありません)。

東京裁判でA級戦犯に指定された人たちの生年は1867年から1895年(敗戦時点で78歳から50歳)で、一番多いのが80年代生(65-56歳)である。要するに中高年ばっかりだったので3日暮吉延『東京裁判』(講談社現代新書、2008)107頁。これは、戦犯の指定が「知名度」重視で、「大物」責任者を選ぶという方針で行われたためだという(同101頁)、私も何となくそういう年代の人たちが日本を戦争に引き摺り込んで大勢の若者を犠牲にした、と思っていたような気がするが、「ちょっと違うな」と感じた。

昔、やはり夏休みに、川田稔「昭和陸軍全史(全3巻)」(講談社現代新書、2014年)を読んで、陸軍の人たちとしてはもう突っ走るしかなくなっていた感じをひしひしと感じ、「近衛、なんとかしてやれよ!」などと思ったものだが、近衛文麿のような年寄り(とはいえ1891年生(敗戦時54歳)だから吉田よりはだいぶ若い)に止められるようなものではなかったのかもしれない。この辺の「感じ」から、調査を開始した。

3 世代の差

満州事変から二・二六事件、盧溝橋事件後の日中戦争突入、太平洋戦争に至る時期の中心人物について、吉田茂との世代の差を確認しておこう。

吉田茂は1978年生、吉野作造と同じ歳で、美濃部達吉(1873年生)よりちょっと若い。マルクス主義が流行する以前に大学を卒業し、英国流のリベラリズムにシンパシーを持つ「オールドリベラル」の世代だ。

満州事変(1931年)の首謀者である陸軍軍人たちは、これより7-10歳くらい若い。板垣征四郎が1885年生、石原莞爾は1889年生である。盧溝橋事件後の対応を巡り、石原との抗争に勝利して実権を握るようになったのは、石原より少し若い武藤章(1892年生)、田中新一(1893年生)らで、彼らは太平洋戦争に至るまで陸軍の中心であり続ける4この辺の情報は、川田『昭和陸軍全史』2巻と3巻を参照。

二・二六事件(1936年)に参加した人たちはもう一段若く、中心は1900年代生。対米開戦の時期には、この世代も幹部クラスの一翼を担っている。開戦を決めた時の陸軍の中心人物としては、武藤、田中の他に、服部卓四郎(1901年生)の名が挙がる。ちなみに、服部は昭和天皇と同じ年である(天皇も若かった!)。

吉田から見て、この人たちが「信用できない過激派」に見えた理由はおそらく二つあって、一つは、彼らがマルクス主義などの(当時でいう)革新思想の洗礼を受けた世代であるため5「マルクス全集」の一冊として資本論の翻訳が出版されたのは1920年で、1920~30年代に「膨大な量のマルクス主義文献の翻訳がなされた」(丸山眞男「「戦前日本のマルクス主義」英文草稿」(丸山文庫所蔵未発表資料翻訳)106頁(1963年の講演草稿。https://twcu.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=20182&file_id=22&file_no=1)らしいので、この時期にマルクス主義が大流行になったと見ていいだろう。1900年前後から一般に知られはじめ、1910年に幸徳秋水の事件があって下火になったりしつつもじわじわ普及し、大正デモクラシーの波にも乗って、1920年頃にはごく普通に学術的な研究の対象となるくらいに流行してきたという感じか、もう一つは、後で述べるように、彼らが戦後でいえば「団塊の世代」的に人数が多く、かつ、大学の大衆化が始まりかけた時代の若者たちだったためである。

4 近代化と人口

人口学の二つの理論が、今回の探究の鍵になった。歴史人口学などの学問は、過去の統計的数値を復元することで、歴史上の出来事を(疾患の原因を探るときの)疫学研究のようなやり方で研究することを可能にしている。こういう手法は、戦争や虐殺のような「非常識な」事象の解明にはとくに有益であるように思われる。

(1) 人口転換(demographic transition)

人口転換の理論とは、近代化は「多産多死」から「少産少死」への転換を伴うというもので、人口学における最重要理論の一つとされる6河野稠実『人口学への招待 少子・高齢化はどこまで解明されたか』(中公新書、2007年)107頁は「人口学では数少ないグランド・セオリー(大理論)である」とし、Sarah Harper, Demography, A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2018, p55は「one of the centrepieces of demography」としている。

この理論によると、近代化の過程で、社会は必ず「死亡率の低下」と「出生率の低下」を経験する。ただし、両者の間にはタイムラグがあって、死亡率が先に低下し、出生率はその後しばらくしてから低下する。日本の場合も、死亡率は19世紀末から低下しているが、出生率が下がるのは1950年頃からである。

人口転換の過程(タイムラグの期間)にある「低い死亡率+高い出生率」の期間には、当然、人口が増える(「人口爆発」といわれる)。死亡率が下がっているところに(死亡率低下の局面では乳幼児死亡率の低下がとくに大きいとされているようである)、高い出生率が維持される、ということは、変わらずたくさんの子どもが生まれてくるわけなので、人口の中で若年者の割合が高くなる。人口爆発とはさしあたり「若年人口爆発」なのである。

近代化の過程における「若年人口爆発」的な時期を、日本は、戦前と戦後の2度に分けて経験している。1度目は1870年以降から戦争終結直前までの時期である。近代日本の人口は、1800年に3030万人だったのが1850年は3220万人と19世紀前半は「微増」であったが、後半以降加速的に増え、1870年から1936年の間に2倍になった(3470万→6925万)7主にStatistica.com調べ。1936年のデータは 内閣府「平成16年版少子化社会白書」4頁。

戦後の増加は、いわゆる「ベビーブーム」に始まる。まず1947年-49年のベビーブームがあり、死亡率がさらに低下し、ベビーブーム世代が成長して大規模な出生集団を構成したことで勢いが増し、1945年から1976年までの間に7700万人から1億1400万人に増加している8河野・前掲113頁以下など参照。

(2) ユースバルジ

若年層の人口が急激に増えると何が起きるか。それを教えるのが、人口学や政治学などの論者が提示している「ユースバルジ(youth bulge)」の理論である。

直訳は「若年層の膨らみ」だが、「bulge」は人口ピラミッドから来ている言葉だと思われるので、「団塊の世代」というときの「団塊」とおそらく同じ語源である9自身の小説の中でこの世代を「団塊の世代」と名付けた堺屋太一は「通常ごく安定的な動きをする人口増においては、これほどの膨みはきわめて異常なものであり、経済と社会とに大きな影響を与える」と書いているそうである(日本大百科全書(ニッポニカ)[三浦 展]による)。話は単純で「若者が増えると暴力的な騒動が起きる」。それもしばしば想像を絶するほどに激しい、残虐な事件が発生するというのである。

1983年から2009年のスリランカ内戦では、シンハラ人とタミル人の相互で虐殺事件が発生し、内戦全体では数万から十数万の人が死亡したとされている。各事件の調査を行ったアメリカの政治学者ゲイリー・フラー(Gary Fuller)が出した結論は、残虐行為に大きく寄与したと見られるのは、飢えや医療の不足といった要因ではなく、若者人口の急増である、というものだった10グナル・ハインゾーン『自爆する若者たち 人口学が警告する驚愕の未来』(新潮社、2008年)63-64頁。

「ユースバルジ」という概念を紹介している英文記事などによると、18世紀のフランス(→フランス革命)、1914年頃のバルカン諸国(→第一次世界大戦)、1930年頃の日本(→中国侵略 この件は後で詳しく検討します)、1970年代と80年代のラテンアメリカ(→マルクス主義革命)などにその例が見られるとされているという11Lionel Beehner, The Effects of ‘Youth Bulge’ on Civil Conflicts(April 13, 2007 3:23 pm (EST))https://on.cfr.org/2Fe2bKb @CFR_org(典拠とされているのは Jack A. Goldstoneの仕事(私は読んでいません))。翻訳が出ているハインゾーンによれば、16世紀から17世紀(1550年~1650年)のイギリス(→ピューリタン革命)1700年から1800年の間のアメリカ(→独立革命)、1897–1913年のロシア、ワイマール共和国時代のドイツなどがその例であり近年は中東、中央アジア、アフリカが、若年人口の爆発期を迎えている。

ただ、若者が大勢いれば常に暴力が生まれるというわけではない。例えば、日本では、1980年代後半から1990年頃の間にも、団塊ジュニアが15歳から25歳くらいを構成するユースバルジ的状況があった(私もその一員)。もしかするとこの状況がバブル期の空騒ぎの要因であったかもしれないが、騒動はあくまで平和的なものにとどまっていた。

そう考えると、「ユースバルジ」(若年者人口の急増)という数量だけの説明では「惜しい」感じが否めない。その過程で人口爆発をもたらす「人口転換」とは要するに「人口の近代化」だというのだから、ここは「近代化とは何か」という問いと結びついたより深い解釈を聞きたい気がする。

(3)トッドの議論との接合

そう、それを行ったのが、エマニュエル・トッドなのである。歴史学者でありかつ人口学者であるという背景がそのような仕事を可能にしたのだと思われる。

人口学の主流は、近代化そのものの発生因については通りいっぺんの関心しか示さない。主流の「なぜ」は、産業革命を契機に経済的に豊かになるとなぜ死亡率が低下するのか、なぜ出生率の低下がその後に起こるのか、という狭い問題に向けられ、近代化とは経済の向上がもたらすものだという常識が問われることは少ない12人口転換は経済的諸条件とは無関係に発生し、経済が人口に与える影響よりも人口が経済に与える影響の方が大きいという見方を取るものとして、Tim Dyson, Population and Development, 2010, Zed Books Ltd, London, NY.(序文の一部しか読んでいません) (ようである)。

しかし、エマニュエル・トッドの研究成果を手にしている私たちは、この説明では満足できない。冒頭でも触れたが、トッドは、ストーンの発見(イギリス革命、フランス革命、ロシア革命のすべてが成人男子の識字率が50%前後の時期に起きたことを指摘した)に着想を得て13ストーン自身は「3分の1から3分の2の間」と幅を持たせている。Lawrence Stone, Literacy and Education in England, 1650-1900, Past and Present, 1969, p138、識字率上昇こそがもっとも重要な近代化の動因であることを明らかにした(エマニュエル・トッド「世界の幼少期ーー家族構造と成長」『世界の多様性』(藤原書店、2008年)所収)。産業革命が起こるのはその後なのだ。

トッドは、識字率上昇に伴うメンタリティの変化こそが近代化を導いたという仮説を立て、近代化のシークエンスを概ね次のように定式化した14エマニュエル・トッド『アラブ革命はなぜ起きたかーーデモグラフィーとデモクラシー』(藤原書店、2011年)29頁以下等参照。

男性識字率50%越え→政治的危機(民主化革命)→産業革命

女性識字率50%越え→出生率低下

その上で、近代化の過程で、虐殺や内戦による大量の人間の死が発生する理由については、以下のように説明している。

「文化的進歩は、住民を不安定化する。識字率が50%を越えた社会とはどんな社会か、具体的に思い描いてみる必要がある。それは、息子たちは読み書きができるが、父親はできない、そうした世界なのだ。全般化された教育は、やがて家庭内での権威関係を不安定化することになる。教育水準の上昇に続いて起こる出生調節の普及の方は、これはこれで、男女間の伝統的関係、夫の妻に対する権威を揺るがすことになる。この二つの権威失墜は、二つ組み合わさるか否かにかかわらず、社会の全般的な当惑を引き起こし、大抵の場合、政治的権威の過渡的崩壊を引き起こす。そしてそれは多くの人間の死をもたらすことにもなり得るのである。」

エマニュエル・トッド ユセフ・クルパージュ『文明の接近 「イスラームVS西洋」の虚構』(石崎晴己 訳・解説)(藤原書店、2008年)59頁

トッドのこの説明は、人口転換の理論(死亡率低下→人口爆発→出生率低下)と完全に整合的であり、死亡率低下に遅れて起こる出生率低下を、女性識字率の上昇から説明できる点も魅力的である。さらに、識字率上昇という、時間的に政治的危機より産業革命よりもちろん死亡率低下より早く発生する現象によって、その先の顛末が予測できるのも好ましい。

トッドの理論には、若年人口の急増という要素は組み込まれていないのだが、「ユースバルジ」の項目で挙げた例のように、トッドのいう「移行期危機」の中で発生する個々の具体的な事件の発生時期はこれで説明できるのかもしれない。日本の戦争は、どうだろうか。

5 学園紛争、70年安保

わかりやすい方から行こう。1968年頃から日本中の国立・私立大学に吹き荒れた嵐の主体は、ベビーブーマーたちだった。明治維新からちょうど100年、出生率が安定的に低下傾向を示し、人口転換がほぼ完了したと見られるこの時期に、「団塊」の若者たちの暴発が大学紛争という形を取ったのは、高等教育の拡大(大学進学率の急上昇)が関係していると思われる。

1955-60年の間15%前後で推移した大学進学率は、60年代に20%を、71年に30%を超え、74年には40%超えとなる。大学+短大進学者の人数は、1955年の13.2万、1960年の15.5万人が1971年には約2倍の30.6万人になった15広島大学高等教育研究開発センター・高等教育統計データ集(サイトよりデータをダウンロード)https://rihe.hiroshima-u.ac.jp/publications/statistical_data/

ベトナム反戦運動から学園紛争、70年安保に至る一連の騒動は、近代化の最終局面において、大学という場に大量の若者が供給され、エリート主義を体現する大学(や政府)と「大衆」である若者たちの間に軋轢不和葛藤が噴出したことで発火したユースバルジ現象と見ることが可能であり、説得力もあると思われる。

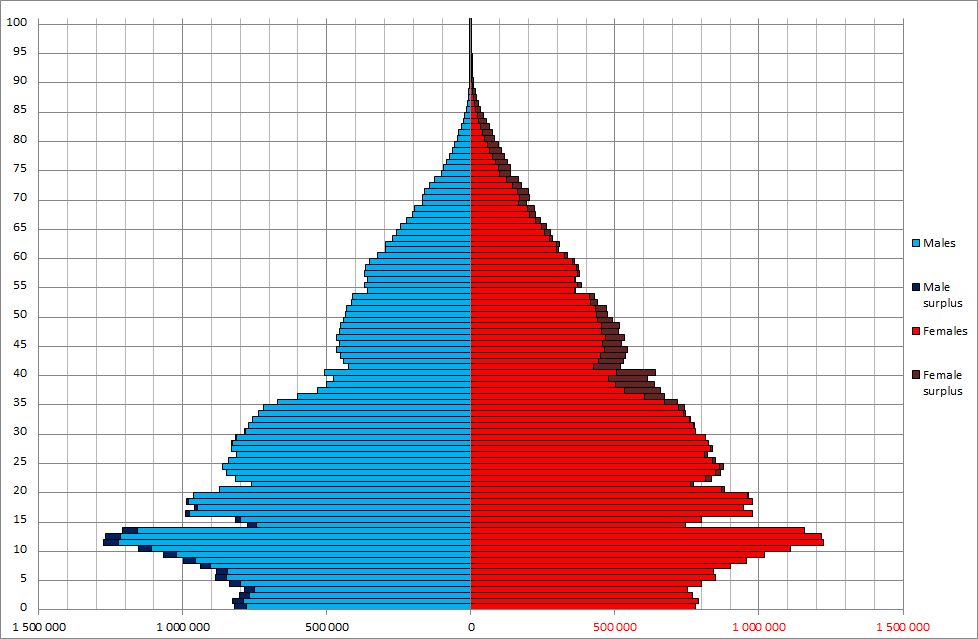

なお、学生運動としては、60年安保との関係も視野に入れておきたい。1960年の18-20代前半の若者たちは、68年には及ばないが、それなりの「バルジ」を構成していた(下の人口ピラミッドは1960年のデータ。10年後の若者のバルジもわかります(英語版Wikipediaの項目「Demographics of Japan」より))。

大学進学率もそれ以前から増加傾向であり、パーセンテージはなお「エリート」的といわれる段階にとどまっているものの、「親は大卒ではないが子どもは大学に行っている」層が確実に増えていた時代である。この時期には、まだ(比較的には)エリートであった学生を主体に、安保闘争が闘われた。それが10年後には、より多くの若者、より多くの大学生による、大規模で大衆的な学園紛争に発展する。

6 昭和の戦争

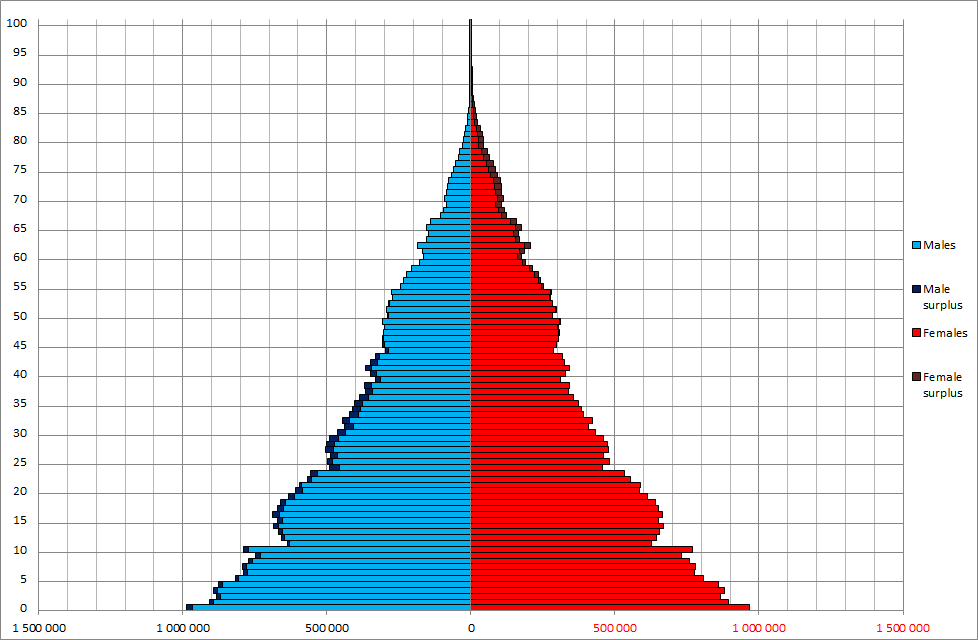

いよいよ昭和の戦争である。4(1)で述べたように、日本の人口は1870年以降から戦争終結直前までの間に大幅に増加し、1930年の人口ピラミッドはこんな感じになっていた(これも英語版Wikipediaより)。

実は1920-40年も高等教育の拡大期で、吉田茂の頃には1%未満だった就学率が1920年1.6%、1940年には3.7%に上昇している16伊藤彰浩「高等教育機関拡充と新中間層形成」『シリーズ 日本近現代史 構造と変動 3 現代社会への転形』147頁(数字の典拠は、文部省『日本の教育統計 明治ー大正』(1971年)19頁(私は確認していません))。これは支配階級のじいさんたちに「最近の若い奴らはバカで粗暴で…」と嘆かせるには十分であったかもしれないが、社会全体からみるとまだまだ少ない。

この時期に、若い人間が大挙して押し寄せ(あるいは連れ込まれ)ていたのは、軍隊である。

軍人の数は、日露戦争後や満州事変後にはそれほど増えていない(1910-18年の平均が299,600人、19-30年が306100人、31-36年が324,100人)。しかし、日中戦争が始まる頃から急激に増加を始め、1937年には陸軍だけで95万人(全体では100万人超)、軍全体で1943年358万人、44年540万人、45年には734万人にまで膨れ上がっていた17渡邊 勉「誰が兵士になったのか(1) : 兵役におけるコーホート間の不平等」関西大学社会学部紀要119号8頁参照(数字の典拠は『日本長期統計総覧』(私は確認してません))軍人の数についてはこちらの記事(竹田かずきさんの「日本の軍人の数〜軍人の数から戦争を見る〜」)もぜひご覧ください(サイトはこちら)。45年の人口で単純に割ると、軍人の数は全人口の10%を超えている計算になる。もちろん、増やしたから増えたのだ。増やした結果、ともかくこの時期には、大勢の若者が軍(とくに陸軍)に集結するという状況が生じていた。

日中戦争が始まって間もない1937年12月に起きた南京事件は、昭和の戦争が、「大物」が若者を巻き込んだというより、若者たちに引きずられるようにして泥沼化していったことを例証している事例のように思う。略奪や強姦、虐殺を含む乱暴狼藉の全ては陸軍の首脳部や現場の上級将校が指示してやらせたものではない。勝手に起きたのだ。現場の上層部はむしろ規律を命じていたし、陸軍首脳部は外務省から事件の詳細を聞いて嘆き慌てていたのだから18秦郁彦『南京事件 「虐殺」の構造(増補版)』(中公新書、2007年)14頁、100頁、171-2頁等。同書では「陸軍は体質的に国際感覚が乏し」く、陸軍中央部が慌て始めたのは、兵士たちが外国公館への侵入・略奪を始めたために国際問題化したり、作戦に影響が出るようになってからであったことも指摘されている。

満州事変(1931年)を主導したのは革新的思想を持つエリート軍人たち(石原莞爾など)だった。1937年に盧溝橋事件が起き、対中強行姿勢を取る者たちに軍の主導権が移ったとき、彼らの下には100万人近い若者たちがおり、その数はその後短期間の間に加速度的に増えていった。

近代化と移行期危機に関するトッドの定式化、その一部に組み込むことができる「ユースバルジ」の理論を手にしてこの状況をみると、日本が無謀な戦争に突入「せざるをえなかった」理由はほぼ明らかであるように思われる。

近代化という大きな変化の渦中、「団塊」の若者たちのエネルギーが充満する社会で大量の青年たちが軍に集められ、そこに「戦うか、戦わないか」という選択肢があったら、開戦は止められない。彼らがそこにいて、数を増やしている限り、止めることも容易ではないだろう。たぶん、地下に溜まったマグマが上昇を始めると噴火のメカニズムが始動し、プレートの歪みが限界に達すると地震が起きる、というのと同じようなことなのだ。

7 おわりに

そういうわけで、昭和の戦争は、学生運動と同じようなメカニズムで発生したものであり、思想信条や社会の仕組みとは直接的な関係はない、というのが、現在の私の考えである。

もちろん、背景には、教科書や各種歴史書に書かれているような事実があり、思想や風潮があった。しかし、それらの事実と「無謀な」戦争や残忍な虐殺・強姦事件との間には埋めがたい距離がある。大抵の場合、私たちはその距離を、当時の人たちの倫理的または知的な愚かさを仮定することで埋めているのだが(だからこそ「過ちを繰り返さない」などと言えるのだ)、それは倫理的にも知的にも不当なことだと思う。

男子として当時の日本に生まれ、20歳で南京に送られていたら、私は、非常に高い確率で、虐殺や強姦に加担していただろう。28歳で上官に意見を聞かれたら「戦うしかない」と言い、50歳で責任ある立場にあったら、なすすべもなくオロオロしていたはずである。そして(生きて帰ったならば)後に自分のしたことを振り返り、親を敬い妻子を愛し仲間に親しむ自分がいったいなぜあのようなことをしたのか、理解できずに呆然としたに違いない。

私たちがいま戦争や虐殺や暴動に参加せずに済んでいるのは、倫理的・知的に進歩しているからでも、民主主義や平和憲法を維持しているからでもなく、(諸条件により)社会の深部にそれだけの量のマグマが溜まっていないからにすぎない。人間はいつどこに生を受けるかを選べない(多分そうだと思う)。ということは、それはほとんど偶然のようなものなのだ。

人類学や人口学によって得られるこのような視点は、大袈裟にいえば「救い」である、と私は思う。「裁く」ことなく、過去の非行に向き合うことを可能にしてくれるのだから。

このように歴史(現在を含む)を見ることは、世界平和の基礎にもなるはず、と私は信じているが、詳しくはまた別の機会に。

あと「マグマが暴れ出したら呑み込まれる以外にない、というのでは、理想や倫理などというものは成りたたない。人間が生きる意味すらなくなってしまうのでは?」と感じる人もいると思うが、この点も別の機会に書きます。

(おまけ) アメリカ側の事情

日本側に理由があったのは間違いないとして、戦争をするには相手が必要である。当時の戦争は、最近の中東や中央アジアでの戦争のような、地上では現地の傭兵を使い米兵はドローンや航空機の操作のみ(なのか?)、といったものとは違うはずである。

大変に規模の大きい戦争を4年近くも戦ったということは、アメリカの方にもそれなりの素地があったのではないか、と思って調べてみた。アメリカの人口は、最初が少ないので(1610年で350人)そこからずっと増え続けており(面白いのでwikiなどでグラフをご覧になって下さい。)、本文で触れたように、18世紀の増加は独立戦争に寄与したことが指摘されているが、人数的には1850年頃からの伸びが著しい。1850年の2320万人が1880年には2倍以上(5020万)、1920年にはさらにその倍(10600万)になり、1940年には13220万人に達している。年齢の中央値は1940年時点で29歳なので、当時の日本(22歳)ほどではないが、まだまだ若かった。

ちなみに、アメリカは今でも、老化が進む先進国(ヨーロッパは軒並み(中央値が)40歳代を超え、日本なんか48.36歳!)の中では比較的若さを保っており、38.31歳、ということは、タイ(37.7歳)や中国(37.4歳)と変わらない。人口もまだまだ増えていて、2020年には3億3145万人に達している。

それがあのいつまでも好戦的な感じにつながっているのかはよくわからない。アメリカのことはとにかくよくわからないので、いつか何か書くと思う。

- 1トッドの本のあちこちに出てくる。エマニュエル・トッド ユセフ・クルバージュ(石崎晴己 訳・解説)『文明の接近 イスラーム VS 西洋 の虚構』(藤原書店、2008年)58頁以下等

- 2吉田が日本の再軍備に一貫して消極的だったのは、おそらく「いま再軍備をしたら、またあいつらがロクでもないことを仕出かすに決まってる」ということでもあったのだ。ジョン・ダワー「吉田茂とその時代(下)」(中公文庫、1991年)150頁以下参照(上のカギカッコは引用ではありません)

- 3日暮吉延『東京裁判』(講談社現代新書、2008)107頁。これは、戦犯の指定が「知名度」重視で、「大物」責任者を選ぶという方針で行われたためだという(同101頁)

- 4この辺の情報は、川田『昭和陸軍全史』2巻と3巻を参照

- 5「マルクス全集」の一冊として資本論の翻訳が出版されたのは1920年で、1920~30年代に「膨大な量のマルクス主義文献の翻訳がなされた」(丸山眞男「「戦前日本のマルクス主義」英文草稿」(丸山文庫所蔵未発表資料翻訳)106頁(1963年の講演草稿。https://twcu.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=20182&file_id=22&file_no=1)らしいので、この時期にマルクス主義が大流行になったと見ていいだろう。1900年前後から一般に知られはじめ、1910年に幸徳秋水の事件があって下火になったりしつつもじわじわ普及し、大正デモクラシーの波にも乗って、1920年頃にはごく普通に学術的な研究の対象となるくらいに流行してきたという感じか

- 6河野稠実『人口学への招待 少子・高齢化はどこまで解明されたか』(中公新書、2007年)107頁は「人口学では数少ないグランド・セオリー(大理論)である」とし、Sarah Harper, Demography, A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2018, p55は「one of the centrepieces of demography」としている

- 7主にStatistica.com調べ。1936年のデータは 内閣府「平成16年版少子化社会白書」4頁

- 8河野・前掲113頁以下など参照

- 9自身の小説の中でこの世代を「団塊の世代」と名付けた堺屋太一は「通常ごく安定的な動きをする人口増においては、これほどの膨みはきわめて異常なものであり、経済と社会とに大きな影響を与える」と書いているそうである(日本大百科全書(ニッポニカ)[三浦 展]による)

- 10グナル・ハインゾーン『自爆する若者たち 人口学が警告する驚愕の未来』(新潮社、2008年)63-64頁

- 11Lionel Beehner, The Effects of ‘Youth Bulge’ on Civil Conflicts(April 13, 2007 3:23 pm (EST))https://on.cfr.org/2Fe2bKb @CFR_org(典拠とされているのは Jack A. Goldstoneの仕事(私は読んでいません))

- 12人口転換は経済的諸条件とは無関係に発生し、経済が人口に与える影響よりも人口が経済に与える影響の方が大きいという見方を取るものとして、Tim Dyson, Population and Development, 2010, Zed Books Ltd, London, NY.(序文の一部しか読んでいません)

- 13ストーン自身は「3分の1から3分の2の間」と幅を持たせている。Lawrence Stone, Literacy and Education in England, 1650-1900, Past and Present, 1969, p138

- 14エマニュエル・トッド『アラブ革命はなぜ起きたかーーデモグラフィーとデモクラシー』(藤原書店、2011年)29頁以下等参照

- 15広島大学高等教育研究開発センター・高等教育統計データ集(サイトよりデータをダウンロード)https://rihe.hiroshima-u.ac.jp/publications/statistical_data/

- 16伊藤彰浩「高等教育機関拡充と新中間層形成」『シリーズ 日本近現代史 構造と変動 3 現代社会への転形』147頁(数字の典拠は、文部省『日本の教育統計 明治ー大正』(1971年)19頁(私は確認していません))

- 17

- 18秦郁彦『南京事件 「虐殺」の構造(増補版)』(中公新書、2007年)14頁、100頁、171-2頁等。同書では「陸軍は体質的に国際感覚が乏し」く、陸軍中央部が慌て始めたのは、兵士たちが外国公館への侵入・略奪を始めたために国際問題化したり、作戦に影響が出るようになってからであったことも指摘されている