はじめに

アメリカは、家族システムの「権威」が供給する諸機能を持たないにもかかわらず、国家を誕生させ、成長し、歴史上稀有な繁栄を見せた。

いったい、どういうやり方で、国家に必須の機能を補い、国を成り立たせてきたのだろうか。

アメリカの習慣的な行動の中には、「たぶん、これだな」と思わせるものがいくつかある。まず、それらのツールをまとめておこう。

アメリカの「権威」代替ツール

(1)合衆国憲法

建国時、原初的核家族だったゲルマン諸民族はキリスト教を「借り物」の権威として役立てた。

アメリカの場合はどうだろう。ピルグリム・ファーザーズの神話化といったもっともらしい事実があるものの、私は、キリスト教の信仰がアメリカの建国に本質的な役割を果たしたとは考えていない。

ピューリタンの情熱は「プレ近代化」局面にあった人々が「自分たちにふさわしい信仰」を求めた結果であり、彼らはすでに文字を読み、合理的に考える習慣を持ち始めていた。

そのような人々にとって、宗教そのものが真に「権威」の代わりになりうるとは思えないのだ。

権威に代わるものがあったとすれば、それは、合衆国憲法ではなかったかと思われる。

「宗教と学問」で書いた通り、西欧は脱宗教化の過程で、学術・イデオロギーの繚乱の時期を迎えた。それは、一神教の神を希求する心の形が、(一時的に)世俗の事物に転用された結果であった。

自由、人権、人民主権、三権分立。こうした輝かしい概念は、言ってみれば、一神教の神の後継者なのだ。

独立宣言、合衆国憲法。誰にでも読める言葉で書かれたそれらの文書は、脱宗教化バージョンの「聖書」として、国家統合の象徴となった。

第一世界大戦での世界デビュー以来、アメリカが何かにつけて「自由と民主主義」などの理念に言及するのは、それがアメリカという国家のアイデンティティそのものとして機能しているからなのだろう。

(2)二項対立

二項対立は、絶対核家族のイギリス、原初的核家族のアメリカが「正しさ」を定立する際の基本的なスタイルであるが、これも権威の軸を代替する機能を果たしているように思われる。

*当事者二者が争う裁判制度や二大政党が争う政治制度を想定しています。

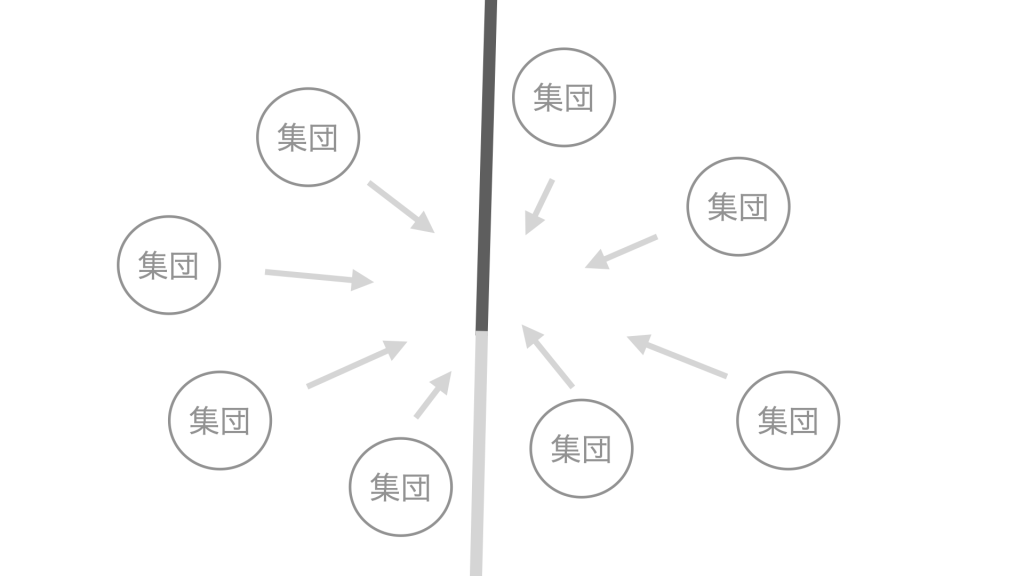

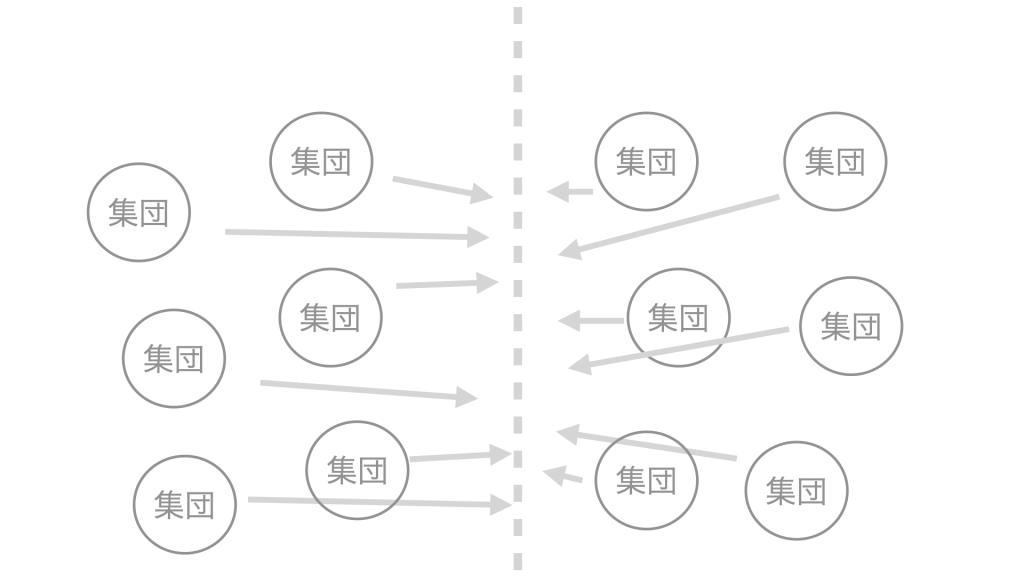

イギリスの場合、薄いながらも縦型の軸が存在している。おそらく、その薄っすらした軸を中心に、構成員(集団と書いたが近代国家の成立以後は主に個人)が二つに分かれて争うことで、中心に向かう凝集力と似た力を生み、権威の軸を強化しているのだ。

*比較対象(直系家族)↓

アメリカの場合には、中心に軸があるとすれば、憲法(的理念)であろう。後で見るように、アメリカでは、建国後まもなく自然に党派対立が発生し、以後の政治の基本システムとなったが、憲法を中心に、二者が対立し、政権を実際に行ったり来たりさせることでバランスを取り、権威の軸に似たものを生み出し、国の統合を保つ仕組みと考えられる。

しかし、「なんとなく」ではあるが、このやり方で安定を保てるのは、国の規模が比較的小さい場合に限られるのではないか、という気がする。

近年のアメリカは、二大政党はあり、政権交代もあるけれど、政治・経済・外交の基本路線は変わらないという状況に陥っている。

なぜそうなったのかは後で検討するが、二項対立という核家族の基本ツールが使えなくなっていることと、アメリカの不調とは関係があると思われる。

(3)戦争

アメリカの歴史には目立った党派対立がなく、あるいは政権交代が起こらない時期が間欠的に発生しているが、それは大抵大きな戦争の(戦中)戦後期である。

*1812年戦争(米英戦争・第二次独立戦争ともいう)後の「好感情の時代」、南北戦争から再建期の共和党時代、第二次大戦前後の民主党時代

このことは、戦争がアメリカにおけるもう一つの国家統合ツールとして機能していることを推測させる。

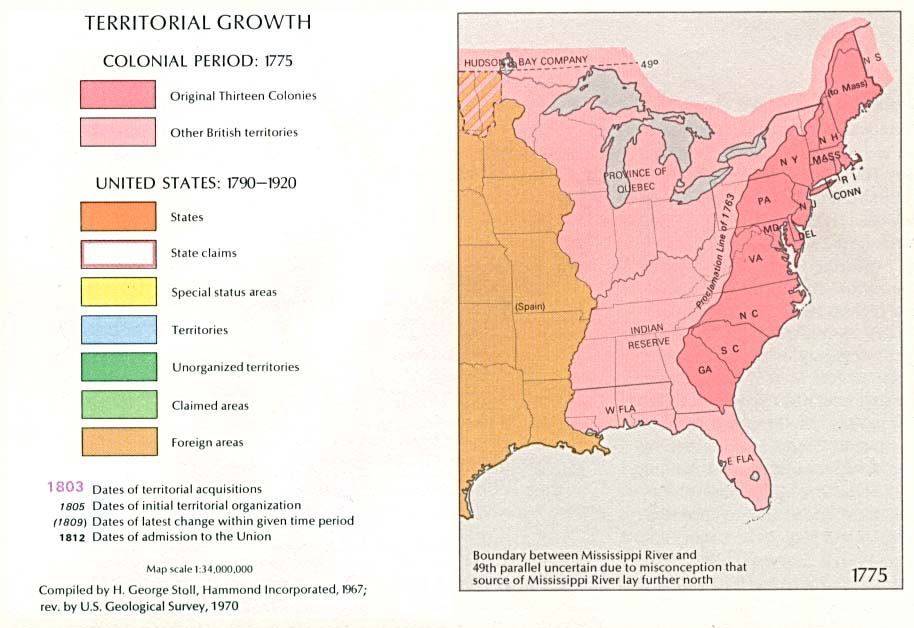

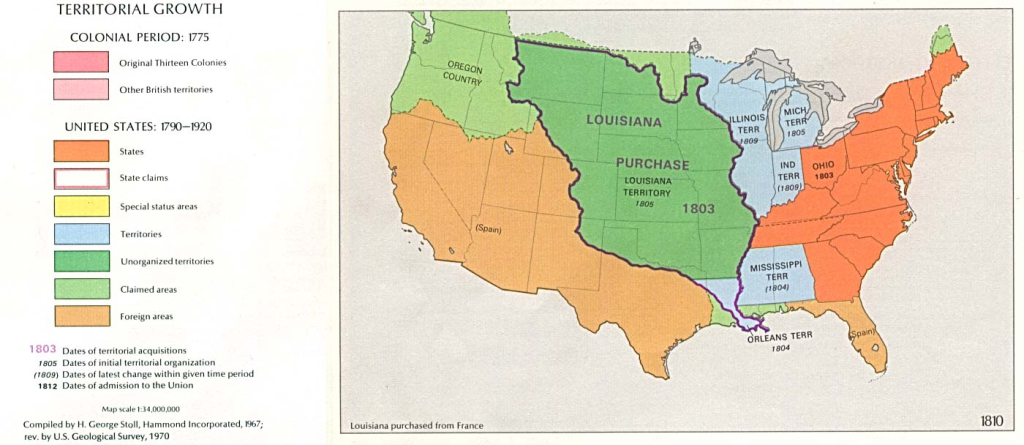

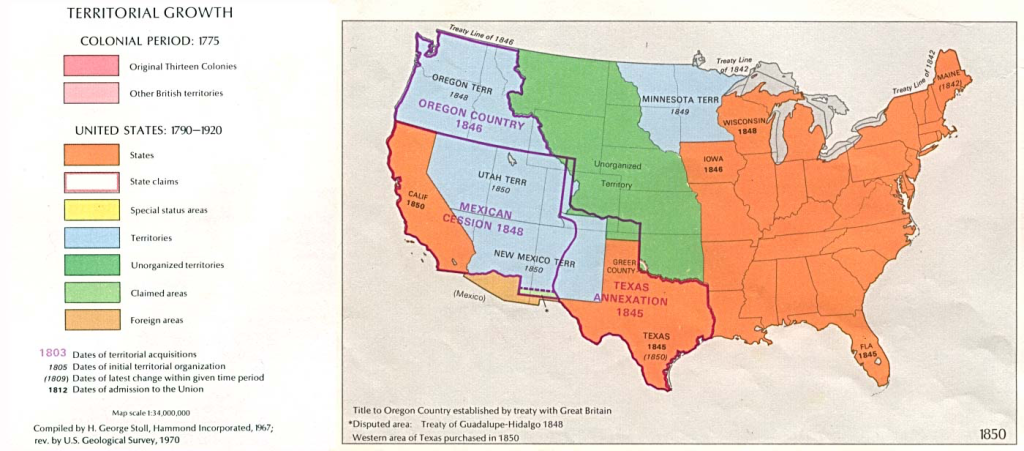

そう、アメリカ史は何より戦争と征服の歴史である。まずイギリスと戦って独立し、北米大陸を征服(普通は「開拓」といいますが)すると、中南米、太平洋島嶼部を勢力圏として固め、アジアにも進出。

第一次世界大戦への参戦でいよいよ世界をリードしようと試み、第二次大戦でついに並ぶもののない大国となったが、なお共産主義の封じ込めに躍起になって冷戦を始めてしまう。

冷戦期には朝鮮戦争やベトナム戦争などの目に見える軍事介入とともにCIAによる対外工作(クーデターなど)を多用。ソ連崩壊でついに名実ともに「唯一の超大国」となったが、それでも各種戦争や軍事介入、対外工作をやめられず、現在に至る。

という感じである。

*第二次大戦後にCIA等によって行われた秘密作戦の数は500以上とされている。

さしあたりこちらを参照。

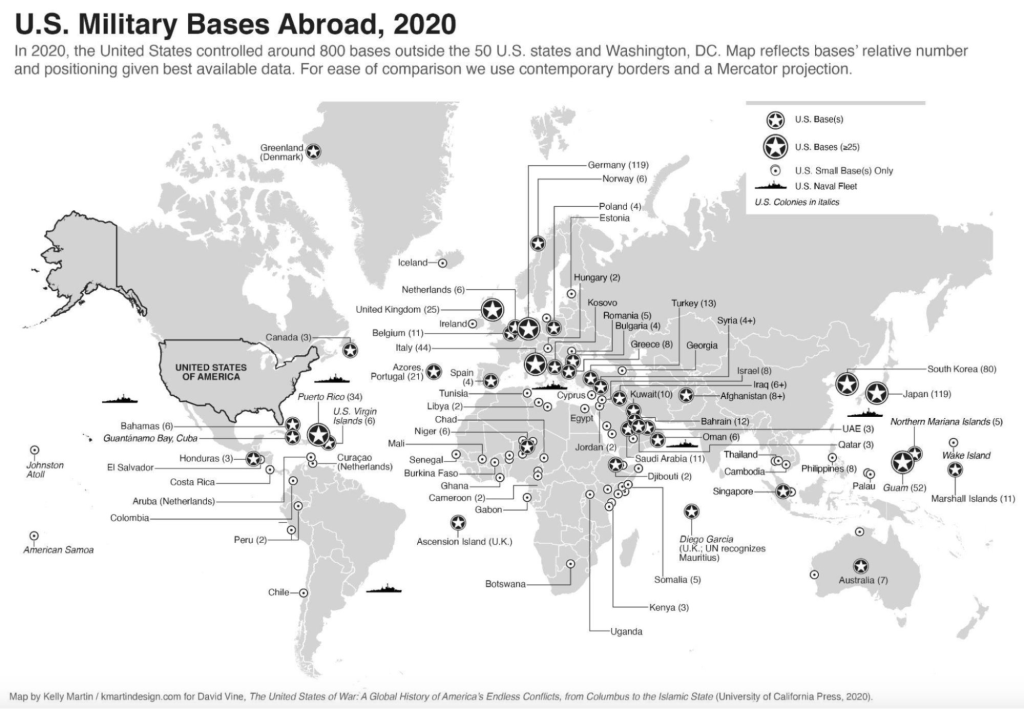

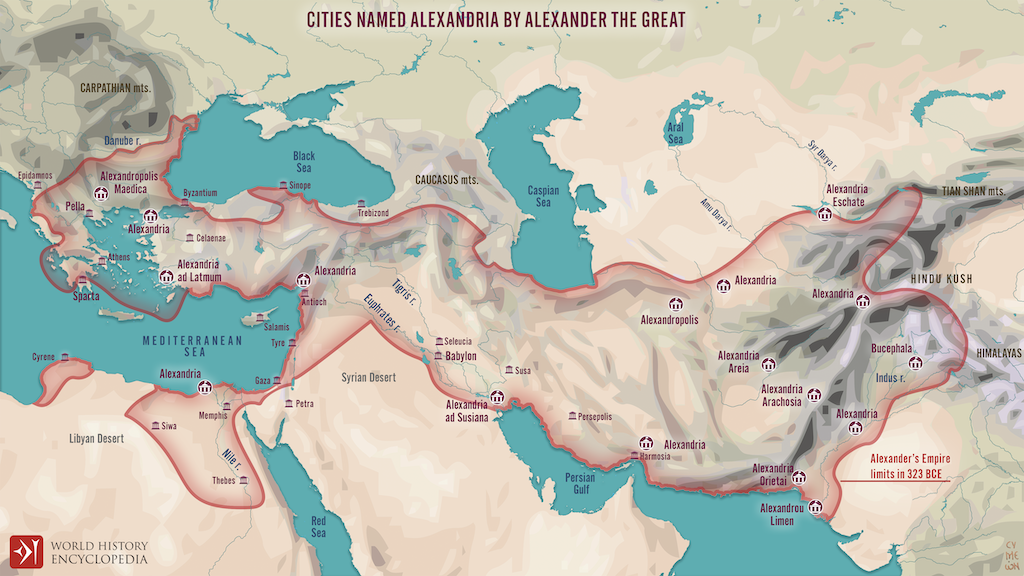

この地図を見てほしい。2020年現在、アメリカは現在世界各地に800に及ぶ軍事基地を展開しているのだ。

これを見ていて私の頭をよぎったものがあった。

実を言うと、アメリカ以前にも、「原初的核家族の大帝国」という語義矛盾のような事態が実現したことが(おそらく一度だけ)ある。

アレクサンドロスの帝国である。

アレクサンドロス(前356-323)の頃のマケドニアの家族システムについて確かな情報を得ることはできないが、ギリシャの周縁という地理的・文化的な位置を考えると、原初的核家族と仮定してそれほど的外れではないと思う。

*トッドは古典期のギリシャについて一時的父方同居を伴う核家族(私の用語では原初的核家族の一種)という仮説を立てている。

アレクサンドロスは征服に征服を重ねて大帝国を築き上げ、行く先々に都市「アレクサンドリア」(ペルシャ語・アラビア語ではイスカンダル)を建設するが、帝国は彼の死後間もなく分裂し、マケドニアはやがてローマの属州となる。

これが彼が各地に建設したアレクサンドリアである。

まるで米軍基地みたいではないか。

発達した家族システムを持たない不安定な「帝国」でも、君臨する王が異民族を征服し領土を拡張し続けているうちは求心力を保てる。しかし、征服を止め、覇権戦争をやめると、バラバラに崩壊し、国家として成り立たなくなってしまうのだ。

「戦い続けているうちは倒れない」。国家維持のこの方式を「アレクサンドロス方式」と呼ぼう。

アメリカも、アレクサンドロスと同様に、この方式を(もちろん意図せずに)採用しているのではないだろうか。

(4)暫定権威

以上に加え、はっきりした権威の軸が存在しないアメリカ社会には、つねに「混乱期におけるヤクザ方式」の暫定権威も働いているように思われる。

「混乱期ヤクザ方式」とは、そのときどきでもっとも規律のある機関が存在感を高め、権力を掌握するというシステムだが、建国当時のアメリカでそのヤ‥‥いや、暫定権威の地位に着いたのは、連邦裁判所である。

アメリカにおける連邦司法の権限と影響力の大きさは、合衆国憲法に書き込まれた「計画通り」のものではない。

違憲立法審査権なども、連邦最高裁が自らの判決を通じて、既成事実として確立させていったものなのだ。

国として動き出せば、さまざまな場面で「正しさ」が求められるが、「権威」なき合衆国にはその機能がなかった。そこで、憲法の権威を背負う連邦裁判所に、その任が回ってきたのであろう。

こうして、初期のアメリカ政治における基本体制は、「暫定権威としての連邦裁判所(backed by 憲法)+党派対立」と合い成った。

なお、アメリカの政治学者の中に、これとほぼ同じことを述べている人がいる。スティーヴン・スコウロネクという人である(以下、貴堂嘉之『南北戦争の時代』(岩波新書、2019年)112頁以下参照)。

彼によると、建国当時のアメリカの特徴は、常備軍や中央の課税権限を拒否して政府権力を分散させている点、すなわち「国家不在(statelessness)」にある。

そして、「国家不在」状況において、政府としての一体性を保持する役割を果たしたのは、連邦裁判所と政党であり、当時のアメリカは「裁判所と政党からなる国家」であった、というのである。

*原典は Stephen Skowronek, Building a New American State: The Expansion of National Administrative Capacities, 1877-1920, Cambridge University Press, 1982(私は読んでいません)

アメリカが「国家不在」となったのはアメリカの家族システムが「権威不在」だったからであり、要するに、彼は私と全く同じことを言っているのである。

だから何だという話ではあるが、私がそうそう奇妙キテレツな見解を述べているわけではないと安心していただけるかと思ってご紹介した次第である。

二項対立が今ひとつ機能しなくなっているのと同様に、連邦司法の方も、政治に絡め取られ、往時の輝きを失っているように見える。

では、その代わりに誰が暫定権威を担うようになったのか、ということが、おそらく現在のアメリカを理解する鍵の一つである。

(5)排外主義

トッドはアメリカの人種主義に「平等」を支える機能を認めたが、人種主義を含む排外主義には「権威」に代替する機能があることも見逃せない。

権威の重要な機能の一つは、「自然な一体感」つまり凝集力である。前回述べたように、これは秩序の基盤であると同時に、外敵からの防衛(国防)の際に力を発揮する。

家族システムに「権威」を持たない人々が、凝集力を高めなければならない状況に追い込まれたとき、発生するのが排外主義だ。

何らかの対象を強く排斥することによって、その反動によって、凝集力を生むのである。

アメリカの場合、まず、先住民と黒人奴隷を排除することで、建国を成し遂げた。

領土拡張の歴史は先住民排除の歴史でもあり、1830年にはインディアン強制移住法が成立している。

先住民排除(というか虐殺)の動きは、南北戦争の後、より国家らしい国家に生まれ変わる「新たな建国」の時期(後で説明します)に、さらなる高まりを見せた。

西部では1860年から1890年までの間に、伝統的なエリート層のまったくいない社会が開花していったが、それに伴っていたのは、大平原のインディアン25万人の殲滅、人種感情が最高潮に達する状況の中で発生した殺戮であった。

下・23頁

20世紀初頭、アメリカが「国際警察」を名乗って「帝国」への道を歩み始めた時期(これも後で)は、投票要件の厳格化による黒人からの実質的な投票権剥奪や、「ジム・クロウ法」と呼ばれる公共の場での物理的な人種隔離の法制化など、新たな形での黒人差別制度が生まれた時期と重なる。

第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけ、大きな政府を持つ中央集権国家に生まれ変わっていった時期には、まず排外主義の高まり(1920〜 第二次KKK、厳格で差別主義的な移民政策)があり、日系人差別が激化した(1940〜 強制収容、原子爆弾によるジェノサイドも?)。

*第二次世界大戦後の黒人差別についてはこちらをご覧ください。

権威か平等かー排外主義の扱い

本文でも書いたが、トッドは排外主義を活用したアメリカのデモクラシーを一貫して「平等」の観点から分析している。国家の統合について考えるときに、日本人である私が「権威」に着目し、フランス人であるトッドが「平等」に着目するのは、日本という国家の統合の軸は「権威」であり、フランス統合の軸は「平等」だからだと思われる。

共同体家族が統べる「帝国」を、国家統合のお手本と考えてみよう。彼らの家族システムは「権威=平等」の組み合わせである。このうち、平等が未発達で「権威」だけを持っているのが日本、ローマ帝国で一度は成立した「権威=平等」のうち権威が衰退し、平等だけが残ったのがフランスなのだ。

だから「平等」に国家をまとめる力があるのは分かるし、「平等」の観点から国家の統合を論じることが可能であるのも分かる。アメリカの場合、権威も平等も持っていないから、どちらから論じても議論が成り立つということも分かる。

分かるが、直系家族(権威)→共同体家族(権威+平等)というのが国家形成を促す通常の進化の過程であることを考えると、トッドのアプローチが倒錯していることは否めないと思う。

アメリカ史 第二の基層ー教育と時代精神

(1)教育の進展

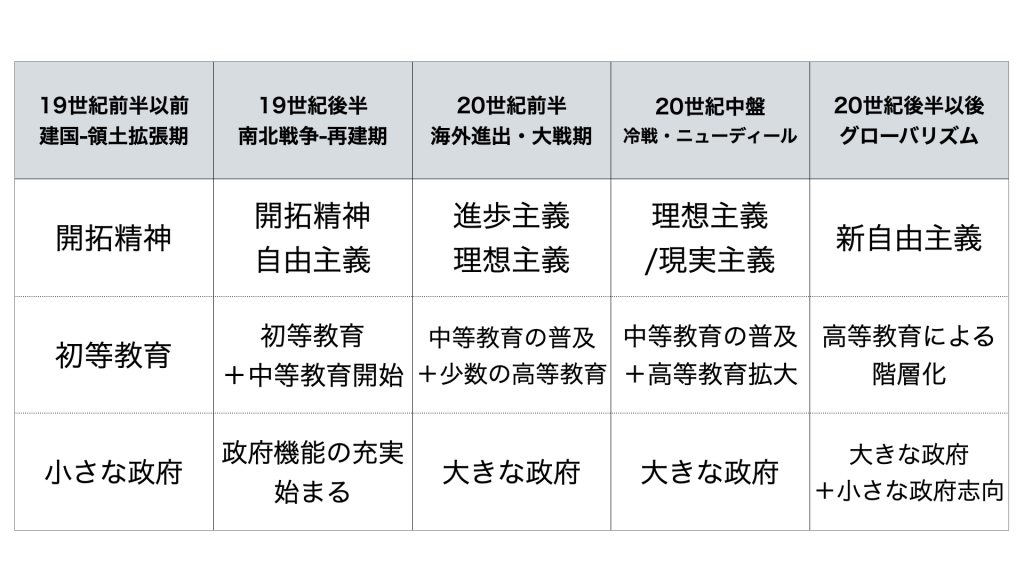

日本やヨーロッパと異なり、アメリカは最基層(家族システム)の変化を経験していないので、「時代精神」は教育の層に見事に規定されている。

アメリカ史総論としてまとめておこう。

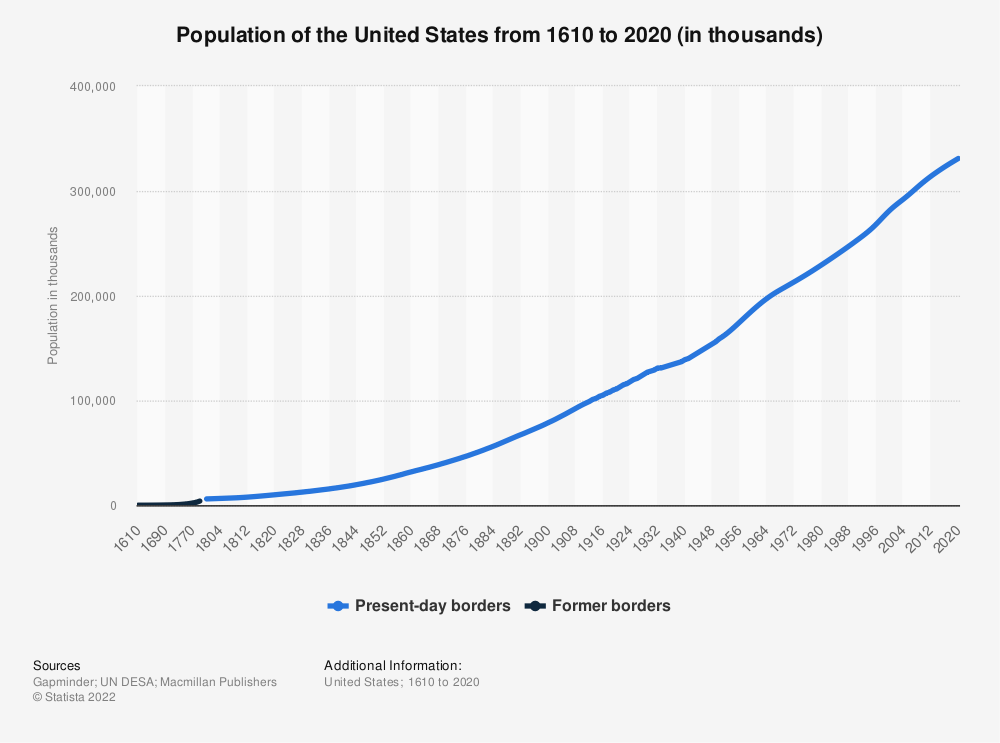

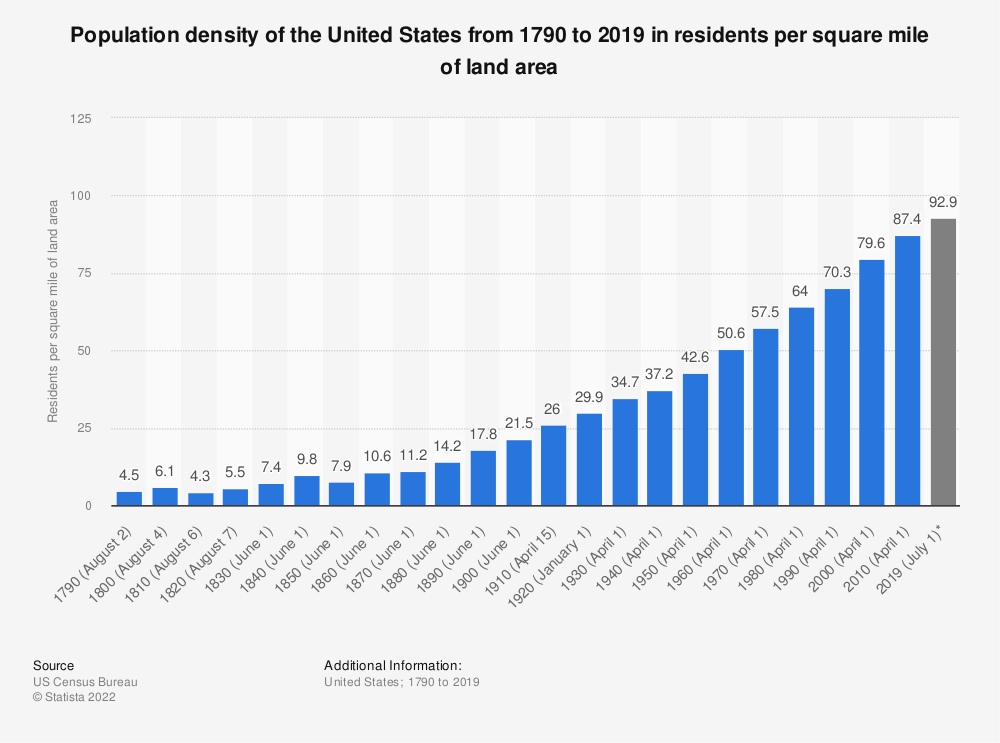

まずは教育の進展状況である。

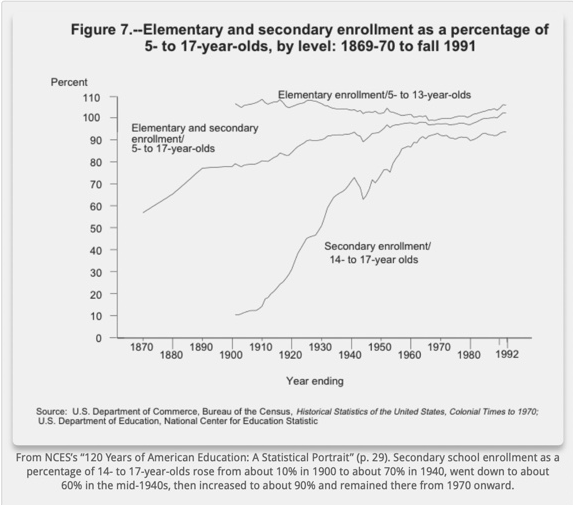

初等教育については最初から高い。

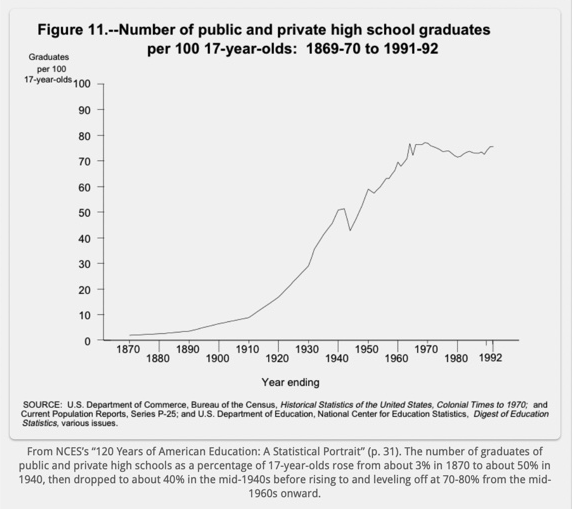

中等教育(高校)の充実で世界に先駆け、その後の発展の基礎を築いた。

*こうして改めて初等・中等教育のデータを眺めていると、イギリスから渡ってきたプロテスタントの人々が、聖書を読み、子供たちに基本的な教育を与えようと地域で努力したことがアメリカの発展の基礎だったんだなあとしみじみと感じます。

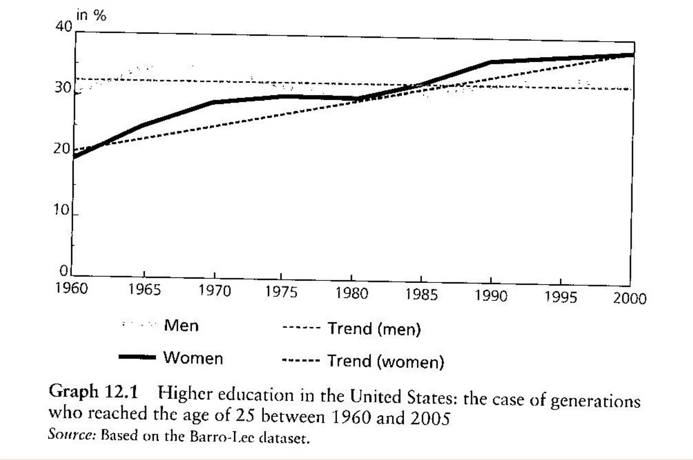

高等教育については、まずトッドの本から。

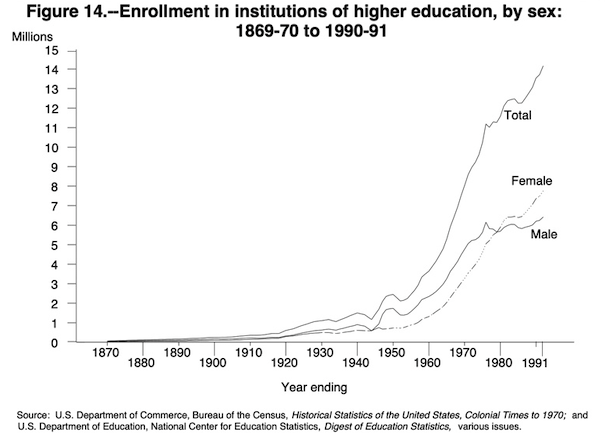

1960年以前については次のグラフで感じが分かる(パーセンテージではなく数)。

(2)アメリカ史の時代精神

教育の進展状況と「時代精神」の対応関係は、つぎのように整理できる。

(次回の準備として政府の大きさも入れた。)

みんなが読み書きできる状況が開拓精神(自由主義)を生み、中等教育の普及が「よりよい社会を目指そう」という進歩主義(理想主義)につながり、高等教育の頭打ちが見えてくると理想主義への反発が生まれ、さらに階層化が進むと開き直って新自由主義に突っ走るのだ。

(3)教育と「大きな政府」

教育の普及度合いは「大きな政府」の制御能力にも関わりがあることを付言しておく。

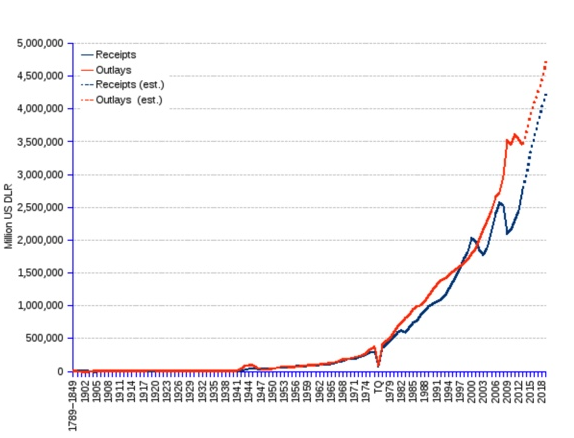

「権威」を持たないアメリカで、「大きな政府」がもっともよく機能したのは20世紀前半。中等教育が社会全体に広く拡大する一方、高等教育受益者はごく少数に止まっていた時期である。

高等教育受益者が希少である時期(15%以下を「エリート段階」とするモデルがよく知られている)、彼らは本物のエリートとして機能する。5%とか15%の知識層がその力を発揮していくには、社会に関わり、社会全体のために奉仕するしかないからだ。

20世紀前半のアメリカは、中等教育の普及による理想主義・進歩主義と、その実現のために奉仕するエリートの両方を備えていた。「大きな政府」機能させるのに最適の条件を持っていたのである。

やがて、20%、30%と拡大していくと、高等教育受益者はエリートとしてのメンタリティを持たなくなり、その力をただ自分たちの利益のために使っていくようになる。社会は高等教育受益者とそれ以外の二つに分かれ、全体に対して責任を担う者はいなくなる。

20世紀後半以降のアメリカが、実際には極めて大きな政府を持っているにもかかわらず、小さな政府を志向する(→「お前たちの面倒を見る気はない」という意味だ)という奇妙な事態に立ち至ったのは、おそらくこのためである。

(次回に続く)

今日のまとめ

- アメリカにおける権威の代替物は、①合衆国憲法、②二項対立、③暫定権威、④戦争、⑤排外主義 である。

- 合衆国憲法の理念は一神教の神の後継者であり、ゲルマン民族が建国時に利用したキリスト教(借り物の権威)の近代版である。

- 建国当初は連邦裁判所が暫定権威を担い、「連邦裁判所+党派対立」がアメリカ政治の基本体制となった。

- アメリカの時代精神は教育の進展状況に規定されている。

- アメリカの「大きな政府」は、「中等教育の普及+少数の高等教育受益者(エリート)」の局面で最もよく機能した。