目次

- はじめに

- 侵略戦争、ライバル間戦争、覇権戦争

- 第二次世界大戦の整理・整頓

- なぜWW2が「自由と民主主義のための戦争」になったのか

- ロシア・ウクライナは「あの時の日本」(おわりに)

- 付・終わらない戦争ーもう一つの共通点ー

はじめに

「第二次世界大戦 -アメリカはなぜ参戦したのか-」を読んで下さった方の中には、「で、結局、あの戦争のことはどう考えたらいいの?」とモヤモヤしている方がいると思う。

私の基本的な理解は、日中戦争と第二次世界大戦はまったく別物だ、というものである。

倫理的な観点からいうなら、日本は中国に侵略した点では「悪」であり、中国に対してはいくら謝罪しても足りない。

しかし、アメリカとの関係は違う。

説明しよう。

侵略戦争、ライバル間戦争、覇権戦争

便宜的に、近代国家を主体とする国際戦争を次の三種類に分けて考えてみたい。

- 侵略戦争:領土や植民地、勢力圏を拡大するための戦争

- ライバル間戦争:国家同士がその勢力を争うために起こす戦争

- 覇権戦争:ある国が世界を制覇するために起こす戦争

大衆識字化と工業化については、トッド「我々はどこから来て、今どこにいるのか?」上253頁を参照。

①侵略戦争

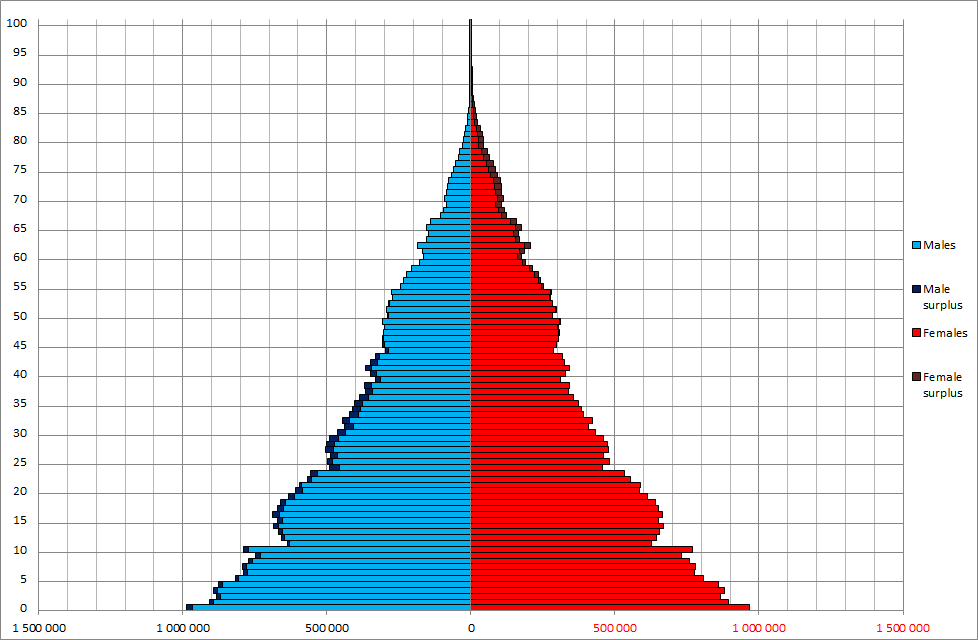

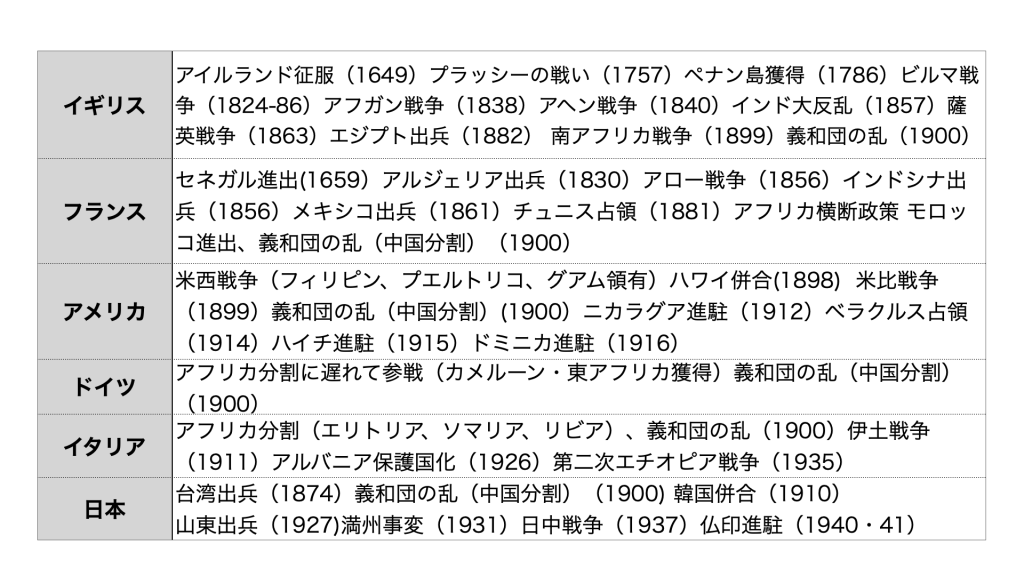

上図の6カ国は、みな海外膨張の時期を経験しており、征服または反乱鎮圧のための戦争を幾度も戦っている。

名前を問わず、ある程度以上の武力の行使を伴う案件を列挙するとこんな感じになる(↓)。

*網羅的ではありません

ここでは、以下の点を確認していただくと見通しがよくなると思う。

- イギリス、フランスの海外進出の歴史がとにかく長いこと、

- 統一が遅れたドイツ、統一も工業化も遅れたイタリアは後から膨張を始め、西欧列強によるアフリカ分割にも遅れて参加していること、

- アメリカ、日本が同時期にそれぞれ自国周辺での勢力拡大を行っていること、

- 中国にはすべての国が進出していること。

日本は、明治維新を経て、欧米列強と肩を並べる強い国になりたいという願望のもと、数多くの侵略戦争を戦った。日中戦争もその一つである。

この意味での侵略戦争は、近代化の過程を先行した国がその分の優位を利用して後行の国を利用・支配する行為であり、倫理的に正当化の余地はない。これは「はじめに」で述べたとおりである。

②ライバル間戦争

ライバル間戦争は、比較的対等な関係にある国同士が勢力争いの過程で行う戦争を指す。

英蘭戦争(1652、1665、1672)、英仏植民地戦争(17世紀末-19世紀初頭)、米英戦争(1812)、普仏戦争(1870)、日露戦争(1904)などが典型である。

多数の国が関わった七年戦争、第一次世界大戦も、基本的には勢力争い(競争)のための戦争であり、「ライバル間戦争」といってよいと思う。

③覇権戦争

覇権戦争は、世界を征服して大帝国を築くという壮大な企てのための戦争である。そうしょっちゅうは起こらない。

例えば、イギリス(大英帝国)は、早期の海外進出の結果、金融・通商における世界の覇権を担ったが、覇権戦争によってこれを得たわけではない。

*ただし、初期に覇権を確立したという事実のために、その後に起こる覇権戦争ではたいてい敵役を務めることになった。

近代以降の覇権戦争として思い浮かぶのは、まずはナポレオン戦争。

次は、世界の「新秩序」を目指したヒトラー率いるドイツの戦いである(第二次世界大戦・ヨーロッパ戦線))。

そして、「第二次世界大戦 -アメリカはなぜ参戦したのか-」での検討を経て、私は、アメリカ参戦後のWW2はアメリカを主体とする覇権戦争だったと考えるようになった。

第二次世界大戦の整理・整頓

「結局あの戦争は何だったのか?」をクリアに理解するためには、参加主体毎に区別して整理・整頓を行うのがよいと思う。

(1)ドイツにとっては覇権戦争だった

WW2(ヨーロッパ戦線)は、ドイツを主体としてみた場合には純然たる覇権戦争である。

*これをくい止めるために戦った英仏露にとっては、国家ないし国土防衛戦争である。

ちなみに、ドイツにとって、WW1は覇権戦争ではなかった。もちろんドイツは勢力拡大を目指していたが、その行動様式に他国と大きな違いがあったわけではない。

*英仏に対してドイツが少し出遅れていたために「現状維持を望む英仏 VS 攻撃的なドイツ」という構図になってしまっただけである。

WW1におけるドイツと英仏の戦いは「ライバル間戦争」に過ぎなかったのだが、あたかもドイツによる覇権戦争のように扱われ、敗北したドイツに過大な責任が押し付けられた。

*このことは戦後処理にもよく現れている。WW1のドイツは交渉により和平に応じたのであり、無条件降伏をしたわけではなかった。にもかかわらず、敗戦後の交渉のテーブルにつけず、「戦争の責任は専らドイツとその同盟国にある」(条約231条)と勝手に決められて巨額の賠償を課せられた。

このときの心の傷が、ドイツをこじらせ、今度は本物の覇権戦争に向かわせる大きな要因となったのである。

(2)日米は「ライバル間戦争」を戦えば十分だった

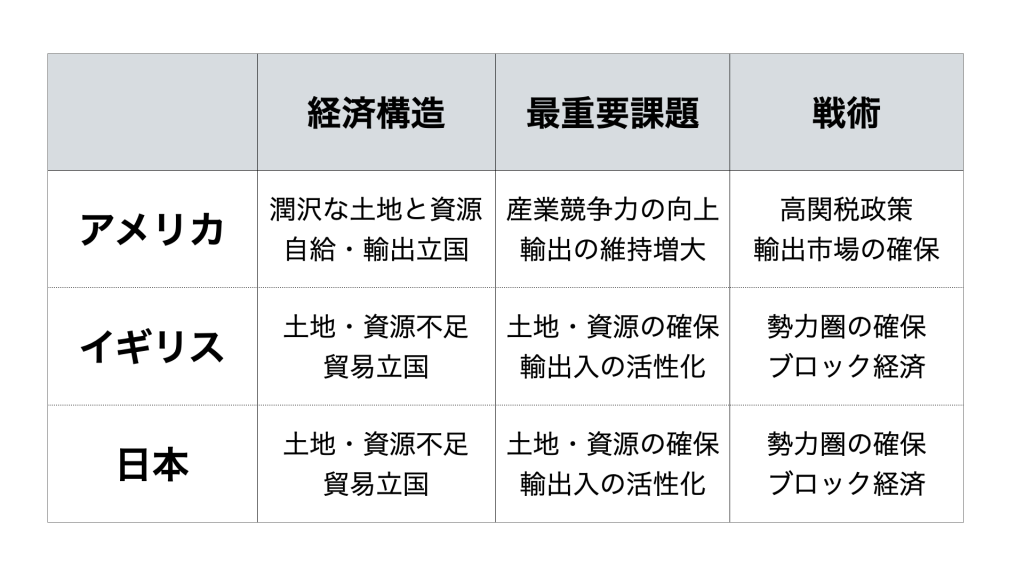

日本は1937年から日中戦争を戦っていた。日中戦争はすでに述べたように侵略戦争であり、同じく中国に関心を持っていた欧米諸国から見ると日本はライバルだった。

「八紘一宇」とか「大東亜共栄圏」などと威勢のよいことを言ってはいたが、その実態は、限定的な地域における地域覇権の構想にすぎず、アメリカによる中南米・太平洋地域の植民地化と何ら異なるものではなかったのだ。

*文化が異なるから支配の仕方はもちろん異なるが、日本のやり方が際立って悪質だったということはないと思う。

日本の構想は、アメリカの利益には反していた。アメリカは中国を開放市場としてキープしたかったし、日本には(石油などを通じた)「アメリカ依存」から脱却してほしくなかった。

なので、日本がどうしても「大東亜共栄圏」を実現するつもりなら、どこかの時点でアメリカと戦うことは避けられなかったかもしれない。

*とはいえ、日本は石油も軍需品もアメリカに依存しており、戦って勝てないことは当時の指導者も分かっていた。交渉の余地はいくらでもあったのだ。

しかし、その場合に起こる戦争は、せいぜい「ライバル間戦争」であるはずだった。

当時の両国における総合的な軍事力(経済含む)の差を考えれば「日米戦争」はごく短期間で終わったはずで、負けた日本がいろいろ譲り、「依存」脱却は将来に期する、ということになったはずである。

310万人もの死者(日本人)を出す必要なんて全くなかったのだ。

(3)最終的にWW2はアメリカの覇権戦争となった

それにもかかわらず、日本がWW2に引っぱり込まれ、ヒトラーのドイツと一緒くたにされて「総力戦」を戦う羽目に陥ったのは、アメリカがWW2への参戦を世界の覇権を取るチャンスとみなしたからである。

*詳細はこちらをご覧ください。

日本はそのとばっちりを食った格好だ。

(4)イタリアも「とばっちり」

WW2におけるイタリアと日本の立ち位置はかなり似ている。

イタリアも、直前にアルバニアを保護国化したり、エチオピアに侵攻したりしたことを咎められ、ついでにドイツと提携関係を結んだことで「覇権戦争」の主体に祭り上げられたのだが、イタリアが戦っていたのは覇権戦争ではない。侵略戦争であり、ライバル間戦争だ。

欧米列強から見れば「ライバル」だから開戦はしても、適当なところで交渉して終わらせれば十分で、無条件降伏を要求されるいわれなど全くなかった。

このときの日本やイタリアは、せいぜいWW1のときのドイツである。勢力拡大は願っていたが、世界征服なんて想像もしなかったのだ。

*ドイツと日本・イタリアの時差は大衆識字化の時期で説明できると思う。ドイツは工業化の開始こそイギリスに遅れたが、識字率上昇による地力の蓄積があったので、非常に早期にキャッチアップできたのだ。

なぜWW2が「自由と民主主義のための戦争」になったのか

そういうわけで、WW2は、全体として見ると、ドイツの覇権戦争として始まり、アメリカの覇権戦争として終わった。

それがどうして、「ファシズム陣営 VS 自由主義陣営の戦い」「自由と民主主義のための戦争」と整理されることになったのか。

答えは簡単で、アメリカが(参戦し覇権戦争として総力戦を戦うための)口実を必要としたからだ。

(1)英仏の開戦理由はイデオロギーではない

1939年9月、ドイツと英仏の間で戦争が始まったとき、その戦いはイデオロギーを守るための戦いではなかった。

ヒトラーが政権についた1933年1月以降、ドイツはジュネーヴ軍縮会議・国際連盟脱退(1933年10月)、徴兵制復活(35年)、非武装地帯とされたラインラントへの進駐と、WW1後のヴェルサイユ条約を反故にするような動きを着々と進めたが、ヨーロッパ諸国は(文句を言いながらも)許容した。

1938年3月のオーストリア併合には抗議すらなく、ドイツがチェコスロバキアにズデーテン地方の割譲を要求したときも、英・仏・伊・独の4カ国(チェコ抜き!)の話し合いで割譲を認めている(ミュンヘン会談)。

*ドイツとオーストリアの「合邦」は「民族自決」というヴェルサイユ条約の基本理念に基づく「ドイツ民族の自決」の行為として行われ、現にほとんどのオーストリア人はこれを歓迎していたというから、ドイツの勢力が大きくなりすぎることを嫌う勢力にとって要警戒であったとしても、倫理的には問題のない行動だったかもしれない。

こうした首脳たちの姿勢が、「自由と民主主義」の国民に非難を浴びたかといえばそんなこともない。

ミュンヘン会談で「宥和外交」を主導したイギリス首相チェンバレンは「ヨーロッパの平和を守った」として国民の大歓迎を受けて帰国したのだ(坂井栄八郎『ドイツ史10講』194頁)。

英仏がようやく戦争の準備を始めたのは、ドイツがミュンヘン会談のラインを踏み越えてチェコスロバキアに侵攻・保護国化した後であり(1939年3月)、宣戦布告をしたのは、ドイツがポーランドに侵攻した後である(9月)。

ドイツの拡大方針が予想以上に「本気」であり、フランス、オランダ、ヨーロッパ全土がその支配下に置かれる危険性があると見てとって、初めて英仏は戦争に踏み切ったのだ。

英仏、そして後に対独戦争の中心となったソ連にとっては、第二次世界大戦は純粋に「国土防衛のための戦争」であり、それ以上でもそれ以下でもない。

(2)「自由と民主主義のための戦争」へ

この戦争が急速に「自由と民主主義のための戦争」の様相を見せるのは、アメリカが参戦に向けた世論形成に動き始めてからである。

1941年1月、フランクリン・デラノ・ルーズベルト大統領(以下FDR)は「4つの自由」演説(一般教書演説)を行い、来るべきアメリカの参戦は独裁者から人類の自由を守るための戦いであると位置付けた。

以後、FDRは類似の言説を繰り返し、チャーチルとも協力して、第二次世界大戦を「自由 VS 専制」の戦いに仕立て直す。

そうして国民世論をまとめ上げ、同年12月、日本の真珠湾攻撃を機に参戦するのだ。

この戦いが通商による世界帝国を完成させるための覇権戦争であることを隠すためには、天皇はヒトラーと同様の独裁者でなければならず、日本はドイツと同様の軍国主義国家でなければならなかった。

しかし、事実は違う。天皇はヒトラーとは全く異なる穏健な君主だった。満州事変以降、ナショナリズムは高揚し思想・言論の取締りも強化されたが、それは日本だけのことではない。

*WW1中のアメリカは戦時広報委員会を作って激しい戦争プロパガンダを展開するとともに、戦争批判を含む言論の取締りを行なった。大学は戦争批判を行なった教員を解雇し、国は戦時防諜法(スパイ活動法とも)・戦時騒擾法違反などの容疑で戦争批判者を逮捕・起訴した(こうした法律は廃止されずに残っていて多分現在も使われている)。人種差別的排外主義も顕著であり、1924年移民制限法は「帰化不能外国人」として事実上日本人の移民を禁止し、WW2への参戦後は苛烈な日系人収容政策をとった。

日本で軍部の権力がいよいよ強大になり、言論や報道の統制が厳しくなり、狂気じみた戦い方が見られるようになったのは、対米開戦後。つまり、絶対に勝てないと分かっている強大な敵に向かっていかなければならない状況に追い込まれた後のことなのだ。

ロシア・ウクライナは「あの時の日本」(おわりに)

改めて整理してみて思った。

WW2に引きずり込まれた日本は、ほぼ、ウクライナ戦争に引きずり込まれたロシアなんだ。

バイデン大統領はロシアの特別軍事作戦が始まったその日の演説で、ロシアの侵攻を”unprovoked and unjustified attack”と述べて非難した。

*一般的な訳語では「いわれのない不当な攻撃」だが、より直訳的には「挑発なしに行われた、正当化できない攻撃」。

準備万端整えた上でさんざん挑発し、相手が攻撃を仕掛けてくれば即座に「unprovoked」と決めつけて対抗措置に出る。

*この件について詳細は「よくわかるウクライナ危機」、「なぜロシアはいま戦争を始めたのか(翻訳・紹介)」等をご覧ください。

これはFDRがWW2で用いたのと全く同じやり方だ。

FDRは、日本が思惑通り攻撃を仕掛けてきた翌日、真珠湾攻撃を”unprovoked and dastardly attack”として議会に宣戦布告を求め、ほぼ満場一致で参戦を果たすのだ。

*dastardlyは「卑怯な」。なお決議では初の女性議員であるジャネット・ランキンのみが反対票を投じた。

そして、日本はウクライナである。

WW2(太平洋戦争)における日本は、アメリカの目論見のために、およそ対抗できるはずのない強大な敵(アメリカ)に対峙させられ、3年半もの間、愛国心だけを頼りに戦い続けた。現在のウクライナが、強国ロシアとの戦いを強いられ、愛国心を掻き立てているのと全く同様に。

もちろん、日本は真珠湾攻撃をしないことができたし、ロシアはウクライナに侵攻しないことができた。しかし、その選択は、日本の場合には、無抵抗のままアメリカの属国となるという選択だったし、ロシアの場合には、NATOの不当な威嚇に屈し、ウクライナ東部のロシア系住民を見殺しにするという選択だった。

そういうわけなので、私は当時の日本を愚かとは思わないし、現在のロシアを愚かとは思わないが、当時の日本を愚かという人たちは、現在のロシアを愚かというのだろう。

「なるほどねー」と、

私は非常に合点がいったのだ。

付・終わらない戦争ーもう一つの共通点ー

本文からはみ出てしまったが、世界平和のために重要なことだと思うので書く。

現在のロシア・ウクライナと「あの時の日本」の共通点はもう一つあって、それは、アメリカの法外な要求のせいで、戦争を終わらせることができないという点である。

確かなことは知らないが、アメリカは東部を含むウクライナ全土の返還を条件にしているとか、ロシアの政権交代(レジーム・チェンジ)を狙っているとかいう。どっちも無茶な要求だ。

しかし、その前例もWW2にある。

歴史の教科書には、イタリア、ドイツは「無条件降伏をした」、日本は「軍の無条件降伏を勧告するポツダム宣言を受諾した」等とされている。もちろんその記載は誤りではない。

*日本の降伏は厳密には無条件降伏ではないという議論があるようで(例えばこちら)、確かに手元の日本史・世界史教科書はどちらも日本については「無条件降伏をした」とは書いていない。しかし、私の議論の文脈ではこの点は重要ではないので、とりあえず一緒くたに「無条件降伏をした」という言い方をさせてもらう。

しかし、教科書には、なぜ無条件降伏をしなければならなかったのかということは書いてなくて、これはアンフェアだと思う。

イタリア、ドイツ、日本が無条件降伏をしたのは、1943年1月のカサブランカ会談(チャーチルとFDR)で、両者が(FDRの主導で)「全ての敵に無条件降伏を強いる」と決めてしまったからだ。

何をされても文句を言えないという条件の下では、早期の降伏は考えられない。「無条件降伏」の決定は、とくにイタリアと日本には明らかに不必要な過剰な要求で、そのために戦争が長引き、その分だけ(敵味方を問わず)大勢の人間が死んだ。

WW2を経験した日本が提起できる最大の教訓は、経済制裁は戦争の導火線である(または「戦争そのものである」)ということと、停戦に高い条件を課してはいけないということの2点だと思うが、どっちも全く生かされていない。