目次

- 1 革命のイエメン

- 2 イエメンの旧体制(アンシャン・レジーム)

- 3 革命の端緒:イエメン焦土作戦

- 4 前哨戦:イエメン尊厳革命(2011)

- 5 革命本番へ(2014年7月〜)

- 6 アンサール・アッラーとサウジの和平交渉

- 5 ガザとイエメン

- おわりに

1 革命のイエメン

イエメンはいま革命の只中にある。誰もそんなことを言う人はいないが、そうなのだ。CIAが仕組んだ「カラー革命」なんかとは違う、フランス革命と明治維新を足して2で割ったような本物の市民革命だ。

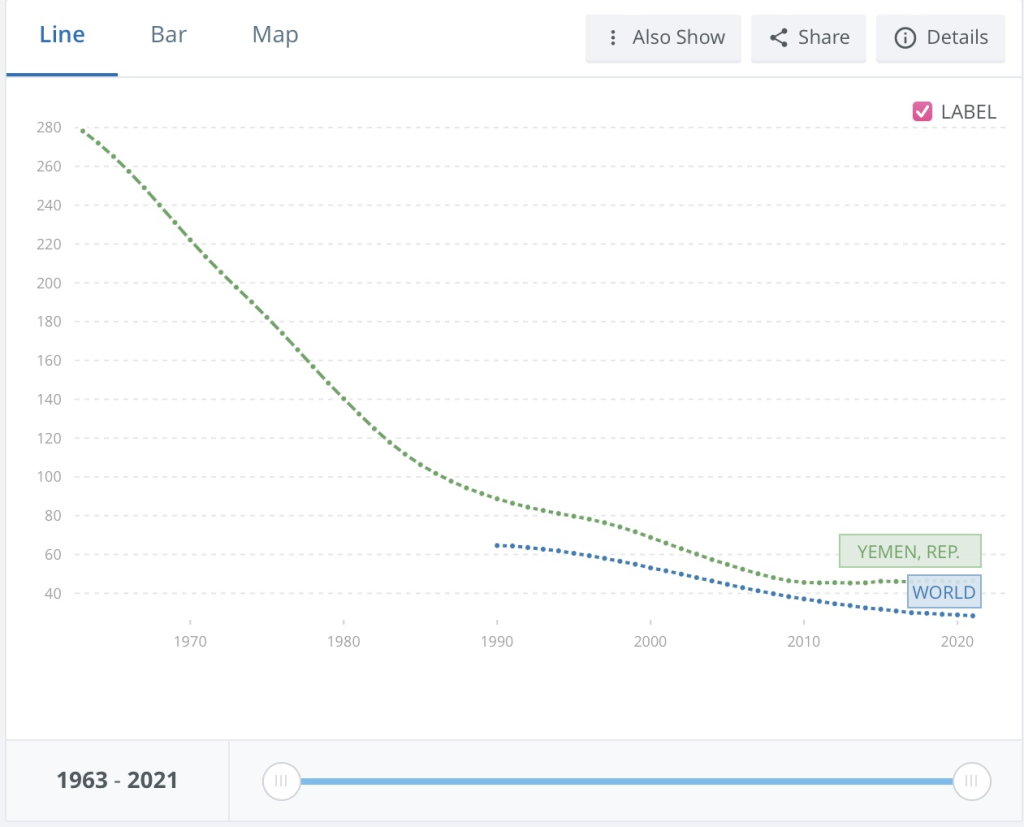

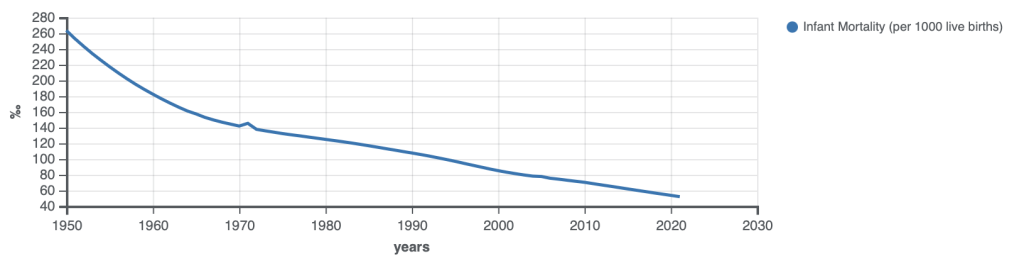

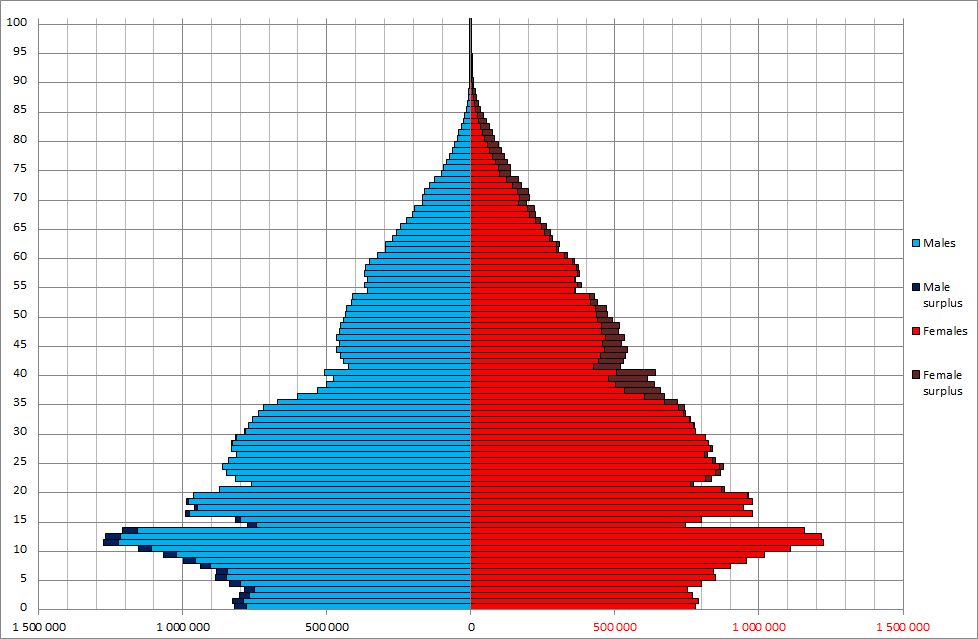

イエメンは西アジアの中でもっとも近代化が遅れた国で、20-24歳の男性の識字率が50%を超えたのは1980年である(↓)。彼らは、日本の150年前、フランスの250年前くらいの時期を迎えているわけなので、いまが市民革命の真っ只中というのは、人類史の過程として全く正常といえる。

*同じ基準で測ると日本は1850年。

世間では、イエメンはいま「世界最悪の人道危機」に陥っていて、その原因は内戦であるとされている。私の調査によれば、それは真実ではない。真実はこうだ。

イエメンに攻撃を加え、国境封鎖までして、「人道危機」を引き起こしているのは、イエメンの革命を阻止したい外国の勢力である。イエメンで起きているのは、革命のイエメンに対して外国(サウジ、アメリカほか「国際社会」)が仕掛けた干渉戦争なのである。

しかし、いったいなぜ、近代化において先行しているはずの諸外国は、そんなにまでしてイエメンの民主化を妨害しなければならないのであろうか。

イエメン情勢に深く関わる勢力は、サウジ、アメリカ、IMF/世界銀行。私にとっては「基軸通貨ドル」の総復習のような事例だった。

2 イエメンの旧体制(アンシャン・レジーム)

(1)イエメンの近代化

イエメン革命の中心地は北部、首都サナア周辺の山岳地帯である。この地域は、859年以来、ザイド派イマーム(宗教指導者)が王として統治していた。

しかし「歴史」でも書いたように、イマーム=国王が安定した中央集権を実現していたわけではないという点は重要である。イエメン北部には部族単位の地域共同体があって、その長が大きな力を持っている。国王は、彼らの協力を取り付けなければ、決して国をまとめることはできなかったのだ。

*その歴史の長さも合わせて、日本の大名家のようなものと考えればよいと思う(共同体家族である分、より一層ガッチリした勢力である)。明治維新より前の日本でも、その時々の権力ー天皇と諸幕府ーが大名(的な勢力)との協力関係なしに維持されたことはない。

オスマン帝国の支配を受けた時代にも、北部地域はオスマン帝国への抵抗を続けた。ということは、その時期も、イマーム=国王がいて、部族長が治める地域共同体があるという国の基本構造が失われることはなかったということである。

イエメン史の中心にはいつもこの北部地域の部族社会がある。この地域を中心に、市民革命に至る近代化の歴史を描くと、その過程は以下のようにまとめることができる。

1️⃣イエメン王国の成立(1918):オスマン帝国からのザイド派イマーム王国の独立

2️⃣イエメン・アラブ共和国の誕生と確立(1962-68):イエメン革命(1962)によって共和国が成立。内戦を経てザイド派イマーム王朝が終焉を迎え、共和政体が確立

3️⃣強権的リーダーによる近代化(1968-2012):共和国の確立後も政権交代は主にクーデター、強権的なリーダーの力で近代化が進められた。ハムディ政権(1974-1978)の後に長期政権を確立したのがアリー・アブドッラー・サーレハ(Ali Abudullah Saleh 1978-2012)。

このサーレハの時代こそが、現在の革命にとっての旧体制(アンシャン・レジーム)である。

(2)サーレハ政権末期

サーレハは毀誉褒貶(というか毀と貶)の激しい人物だが、アメリカやサウジの意向で政権を追われた人物であるから、その全てを真に受けることはできない。彼の任期全体についての概観は現在の私の手には負えないので、政権末期の状況を中心に、要点を確認しよう。

①サーレハと石油

1940年頃には石油生産を始めていたサウジなどと異なり、イエメンが産油国となったのは1980年代に入ってからである(おそらく1985年頃)。

サーレハ大統領は、長年続いた内戦からの国家再建のために石油・ガス開発に取り組み、石油開発を成功させて、経済を活性化させた。

そこまではよかったのだが、サーレハは、分裂含みのこの国をまとめていくにあたって、地域や勢力間の利害調整を行い、共通の基盤を形成するという根気のいる仕事に取り組む代わりに、北部の部族長やら、南部の分離派勢力、対立する議員を、石油利権で懐柔するという安直な方法に頼った。

国の経済についても、持続的な発展の基盤の上に、近代国家としての仕組みを成り立たせるのではなく、公務員の給与から施設の整備まで、すべてを石油収入に依存した。

サーレハは、石油利権や、1980年代に急増した外国からの開発資金をほしいままに分配することで、自らの権力を固めつつ、イエメンを石油(と外国からの資金)なしには成り立たない、不安定な国家に仕立てていった。

*石油以外の収入の「二本柱」は外国からの援助とサウジへの出稼ぎであったという。

②サーレハとアメリカ:湾岸戦争の経験

サーレハ政権は、就任当初から、外国からの開発資金を積極的に受け入れる政策を取った。石油開発もおそらくアメリカなどの資金であろう(調べていません)。

ただ、その頃のサーレハが「親米」であったかどうかはよくわからない。サーレハは湾岸戦争の際に中立の姿勢を保った(要するにアメリカ側に付かなかった)ことで知られている。このことから推察するに、当初のサーレハは、ごく普通に、国家建設や政権の安定に必要な限度で外国からの資金を受け入れるが、だからといって外国の言いなりにはならない、という気分でいたのではないだろうか。

しかし「是々非々」の常識は「国際社会」には通用しなかった。湾岸戦争でアメリカ率いる多国籍軍側につかなかったことで、イエメンは、アメリカをはじめとする「国際社会」や周辺のアラブ諸国から総スカンを喰らい、外国からの資金は激減、深刻な経済的困窮に陥ったのだ。

*とくに湾岸諸国との関係悪化は深刻で、先進国からの資金流入が比較的早期に回復した後も、援助・出稼ぎイエメン人の追放などの措置が続いたという。

このときの経験が、おそらく、サーレハと、のちに革命を率いることになる若者たちの行く先を分けることになる。サーレハの方は、アメリカをはじめとする「国際社会」や湾岸諸国の資金なしに政権を維持するのが不可能であることを悟り、親米・親サウジの現実路線を選択した。他方、若者たちは、アメリカ、サウジの横暴に怒りを募らせ、これに迎合してイエメンの外国依存度をいっそう高めようとするサーレハ政権にも怒りを向けたのだ。

湾岸戦争後の経済的困窮の中、イエメン各地で頻発するようになった反米・反サウジの抗議運動は、政府への抗議運動と重なり、不安な政情の下に、革命の下地を形成していくのである。

③IMF/世界銀行への依存度の増大

イエメンは1990年に南北統一を果たしているが、サーレハ政権への南イエメン側の不信感は収まらず、1994年には内戦が勃発している。内戦はすぐに(2か月)終わったが、経済的困窮の度は増した。

こうした中、サーレハ政権は、IMF/世銀からの多額の融資と構造調整プログラムの受け入れを決める。多額の開発資金という「毒饅頭」の受け入れは、サーレハの当座の権力基盤を強化し、同時に、GDP成長率を急激に押し上げた。

*GDPの劇的な引き上げによって、イエメンの事例はIMF/世銀の成功例に数えられているという。

しかし、「ワシントン・コンセンサス」に忠実なプログラムー公務員数の削減、増税、補助金の削減、金融・資本自由化等ーが、イエメン経済の安定的な成長を阻み、経済の土台を不安定化するものであったことは疑いない。

開発資金の流入による目先の利益を求め、IMF/世界銀行(≒ アメリカ)への依存度を高めるサーレハ政権に、安定した生活基盤を求めるイエメン国民そして「憂国の志士たち」の不信感はいよいよ強まったはずである。

*この時期も補助金削減などの施策の度にデモや暴動が起きている。

【解説】イエメン経済とIMF/世界銀行

この(記事の)先の理解のキーになるポイント3点を予め解説しておきます。必要を感じたら戻ってお読み下さい。

・公務員:発展途上の国家としては当然のことだが、イエメンでは公務員の存在が極めて大きい。教師、医師、ソーシャルワーカー、建設労働者、各種技術者、警察官などのあらゆる仕事を公務員が担っており、彼らの雇用が維持され、給与がきちんと支払われるということが、イエメン社会にとって決定的な重要性を持っている。IMF/世界銀行の「民営化」方針によって公務員の数が削減されたり、その他の事情で給与の支払いが停止すれば、直ちに社会の緊張・不安が発生する。そういう構造の社会である。

・燃料補助金:イエメンが石油によって上げる利益が国民に還元される主なルートは燃料補助金。補助金による安価なガソリン・軽油が多くの国民の生活を支えている(燃料補助金の恩恵を受けていたのは貧困ラインよりも上の人々だったとされている)。

・社会福祉基金(the Social Welfare Fund):おそらく1995年以降の支援の過程で世界銀行が創設した基金で、イエメンにおける唯一の社会福祉プログラムだった。資金も全面的に世界銀行が拠出しており、石油が払底してからは燃料補助金(の一部?)もこの基金から支払われていた(公務員の給与もこの基金から出ていたという話もある)。設立当初(1996年)の10万人だった支援対象者は、2000年には100万人を超えていた。社会福祉を必要とする貧困世帯はイエメンの場合、国民の半数近くに及んでいる。つまり、IMF/世界銀行は、社会福祉基金への資金提供(→燃料補助金の維持と貧困世帯への支援)を通じて、イエメンの人々の生殺与奪の権を握る存在となっていたのだ。

④払底する石油

こうした中、外国からの援助(+出稼ぎ)以外の唯一の資金源であり、政治的安定の要でもあった石油の産出に翳りが見え始める。

1980年代にようやく石油産出国となったイエメンの石油生産高は、1990年代後半には早くも減少に転じるのである。

石油が底をついたことで、サーレハの求心力はあからさまに弱まり、権力失墜の過程が始まる。同時に、経済には暗雲が漂い、IMF/世界銀行への依存度はいっそう強まる。

「革命前夜」のイエメンである。

3 革命の端緒:イエメン焦土作戦

(1)アンサール・アッラー(フーシ派)の勃興

世間では一般に「フーシ派」と呼ばれるアンサール・アッラーが勃興したのもこの頃のことである。幕末の日本で「尊王攘夷」が盛り上がったのと全く同様に、北イエメンでは、ザイド派の再興を図り、反米・反イスラエルの機運を高めようとする運動が盛り上がった。ザイド派のウラマーを父に持つフセイン・バドルッディーン・フーシ(1959-2004)が1990年頃に立ち上げた青年信仰運動。それがアンサール・アッラーの起源である。

*なお、彼らは、サーレハ政権を「親米すぎる」と見ていたため、「尊王攘夷」(ザイド派再興・反米イスラエル)運動は反政府運動に直結した。

アンサール・アッラーは基本的に生真面目な若者たちの集まりであったと私は思うが、政権側から見て、アンサール・アッラーの勃興が「脅威」と感じられたことは疑いない。

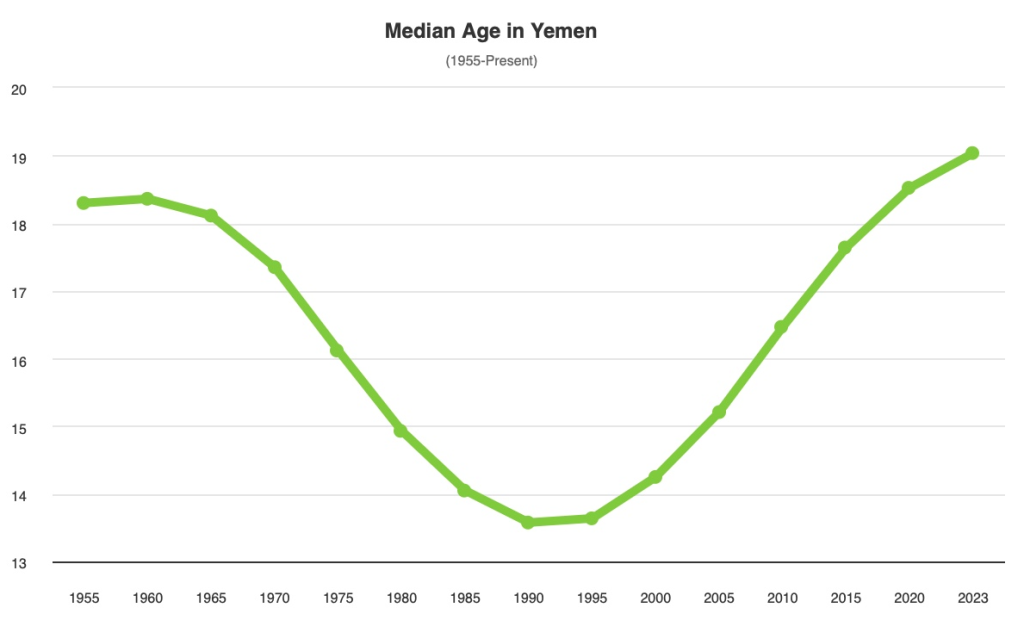

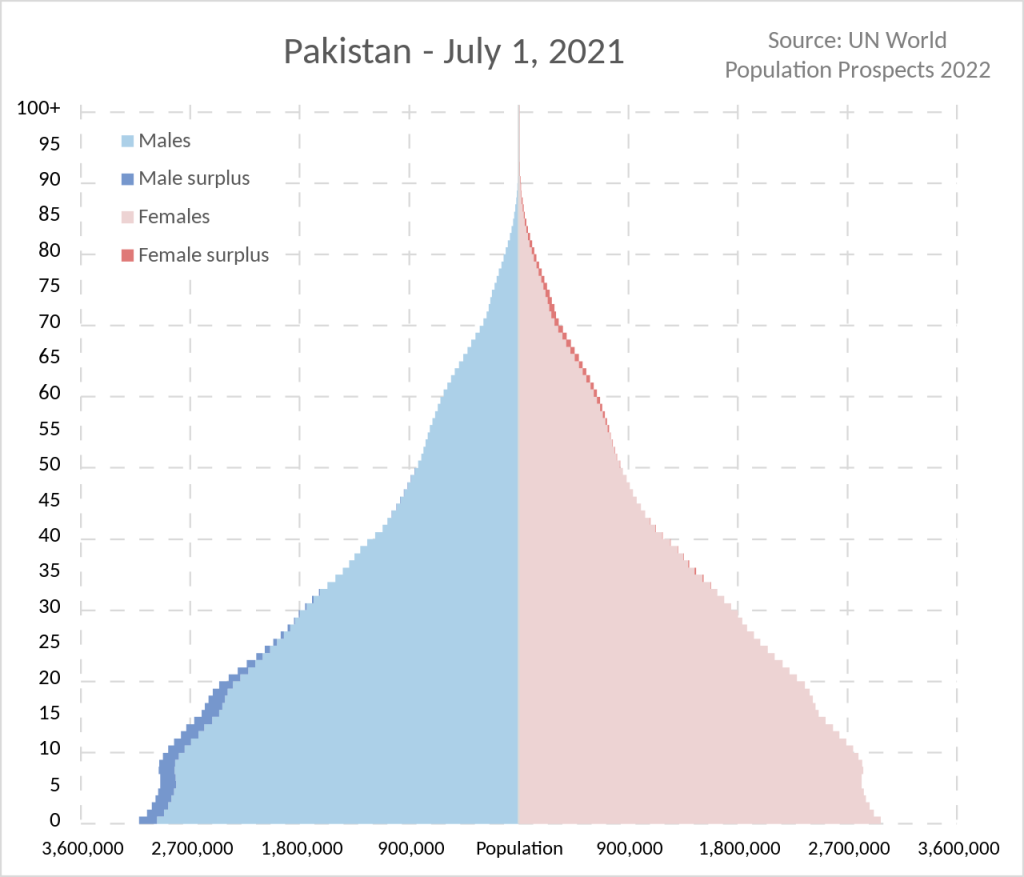

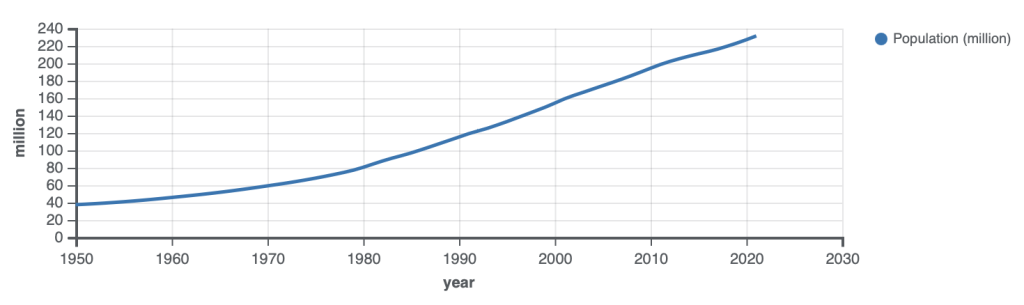

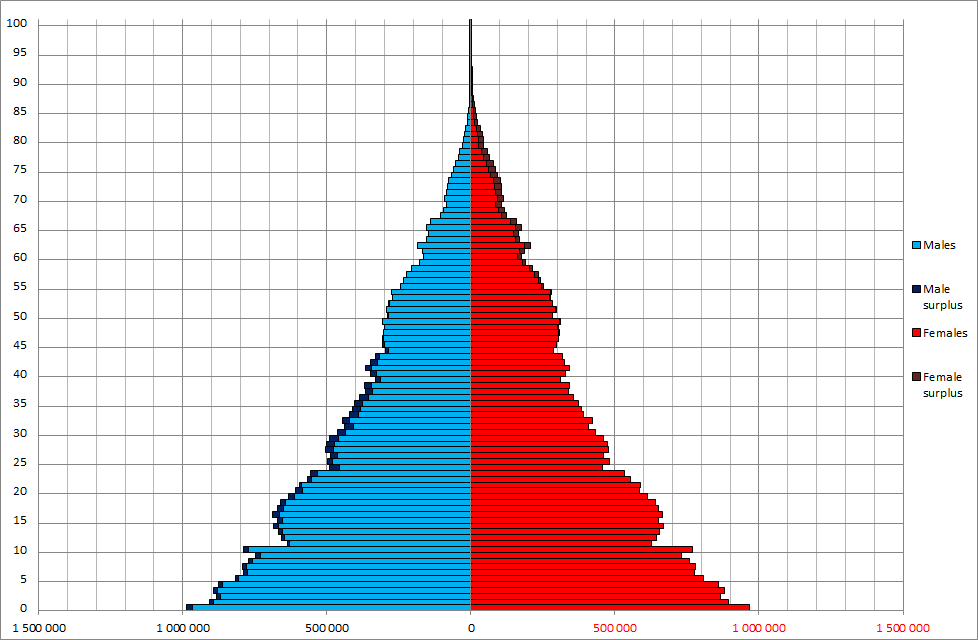

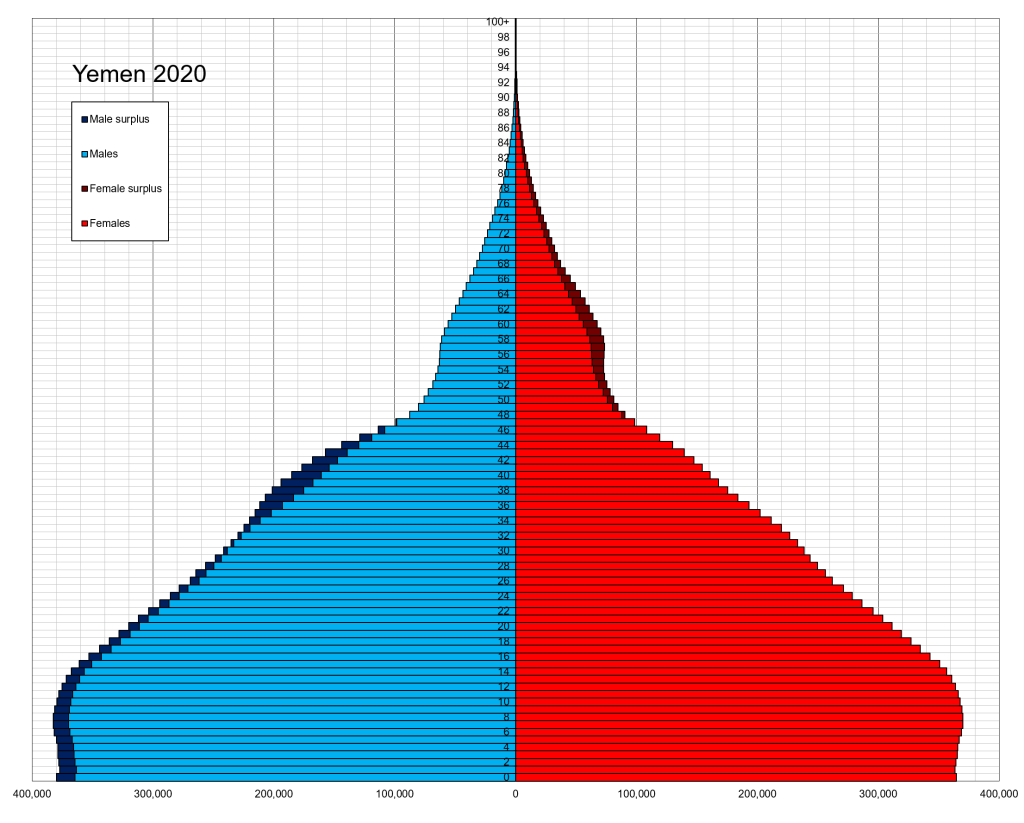

イエメン史を通じて基幹的な政治的影響力を手放したことのない北部ザイド派地域から出た運動であること、サーレハの提供する各種利権に懐柔された部族長たちの不甲斐なさに不満を抱く若者たちの運動であること、加えて、イエメンは出生率が低下を始めたばかりの時期、つまり、若年人口極大化(ユースバルジ)の時期に当たっていたこと(↓)。

*サーレハも北部ザイド派地域の出身だが、ザイド派の中の少数派で政治力には恵まれなかったという(wiki)。

サーレハ政権にとっての脅威は、政権と蜜月の関係にあるサウジやアメリカにとっての脅威でもある。2004年にフセイン・バドルッディーン・フーシがイエメン当局に殺害されて以降、反対勢力には「フーシ派」と呼ばれるようになったアンサール・アッラーは、こうして、明確に、国際社会の「敵」と位置付けられるようになった。

(2)イエメン焦土作戦(Operation Scorched Earth 2009)

これもほとんどどこにも書いていないのだが、アンサール・アッラーが率いる現在の革命の端緒といえるのは、2009年にサーレハが実施したイエメン焦土作戦(Operation Scorched Earth 8月-2010年2月)である。

*私はこちらの文献で読みました。作戦自体については英語版のwikiには項目があります。

イエメン北部サーダ(Saada)で発生した政府への抗議運動を口実に、イエメン政府とサウジアラビアは北部ザイド派地域に対する合同軍事作戦を展開した。

イエメン軍の地上部隊は北部に散らばるアンサール・アッラーの拠点を、サウジ空軍は部族勢力の居住地域を執拗な空爆で攻撃。数ヶ月に渡る作戦で、北部住民を中心に8000人以上のイエメン人が死亡、50000人以上が強制退去させられたという。

サーレハがサウジと組んで行ったこの作戦は、当然のことながら、イエメン中の人々を激怒させた。貧しく若い国民にとって「敵」に近いのはどちらかといえばサーレハやサウジであって、アンサール・アッラーではない。イエメン政府でありながら、サウジと組んでの「焦土作戦」とは何事か。

こうして、人々の心は政府から離れた。長年サーレハを支えてきた部族勢力、ザイド派、そして南部の分離派運動の担い手までもが、サーレハの非道なやり方に怒り、アンサール・アッラーとの連帯を示し、反政府で団結した。

*幕末に例えれば、徳川幕府が西欧諸国と組んで激烈な長州征討を行ったというような話である。あらゆる勢力が討幕(反政府)でまとまるに決まっているだろう。

この作戦を機に、イエメン全土で、政府側と反政府側が散発的に交戦する内戦状態が始まった。北イエメンではアンサール・アッラーとサーレハ政府が、南イエメンでは分離派とAQAP(アラビア半島のアルカーイダ)が、1年近くに渡って戦闘を繰り広げた。

*いつから数えて1年かは不明(すみません)。

*アラビア半島のアルカーイダ(Al Qaeda in the Arabian Peninsula:AQAP)AQAPは国際テロ組織とされ、一般の報道では(サーレハやその後継の)政府と対立していると想定されているが、そう単純ではなさそうだ。イエメンがAQAPの拠点となったのは、アフガニスタン紛争の際にサーレハが(「アメリカの求めに応じて」と本人は言っている)ムジャーヒディーン側に送り込んだイエメンの若者たちがアルカーイダとなって帰国し、その彼らをサーレハが庇護したためである。サーレハ政府とAQAPはお互いに利用しあっていたフシがあり、アンサール・アッラー(フーシ派)との戦いではAQAPはサーレハの手先となって働いている。

(3)「焦土作戦」の背景:世銀レポート

イエメン焦土作戦は、アンサール・アッラーの反政府運動を鎮圧するための軍事行動と説明されるのが一般的であるが、その真実性はかなり疑わしい。

この時期、イエメン政府とサウジアラビア、そしてIMF/世界銀行(≒ アメリカ)には、イエメン北部を「焦土」にしたい明確な理由があったからだ。

*なお、2009年にサーダで政府に対する抗議運動が起きたというのは事実だが、なぜそれが起きたかというと、政府が北部地域への家庭用ガスの供給を遮断したからなので、ガスの遮断自体が「作戦」の一環だったのではないかという疑いも濃厚である。

イエメンにおける石油の将来が暗いことを知った世界銀行は、新たな投資・開発の対象として、イエメンの鉱物資源とその開発状況に関する調査を行った。

世界銀行「イエメン 鉱物開発部門の調査報告(2009年6月)」(Yemen Mineral Sector Review, June 2009)の中で、執筆者は、イエメンがサバア王国(潤沢な金の産出で知られていたらしい)の地であることに触れ、「イエメン西部がそれらの金の産出源であることが明らかになっているにもかかわらず、近代以降、金の採掘がほとんど行われていないのは驚くべきことのように思われる」と述べる。

*なお、2009年の段階でイエメンで鉱物採掘を行っていた16社のうち13社はサウジアラビアないしUAEの所有である。

その同じレポートの中で、世界銀行は、イエメンの鉱物部門が投資先として非常に有望であることを示しつつ、投資および開発にとって脅威となりうる要素として以下の2点を挙げているのだ。

・イエメン北部の反乱は投資家の国に対する印象を悪化させる。

・部族の土地では資源へのアクセスが困難である可能性がある。

このレポートが公表された2ヶ月後、イエメン政府とサウジアラビアは「焦土作戦」を実施した。

彼らが、1️⃣鉱物資源へのアクセスを容易にし、2️⃣アンサール・アッラーを叩く、という一石二鳥を狙っていたのだとしたら、作戦は1️⃣については失敗、2️⃣については逆効果に終わったことになる。

甚大な被害を出したにも関わらず、政府は勝利を宣言することはできなかった(1️⃣は失敗)。それどころか、全国民を敵に回し、革命の導火線に火をともすことになったのだ。

4 前哨戦:イエメン尊厳革命(2011)

(1)イエメンに到達した「アラブの春」

2010年12月にチュニジア、2011年1月にエジプトに到達した「アラブの春」の波を受け、イエメンでも学生を中心とするデモが始まった。

学生の要求は当初は失業、経済、汚職に関するものだったというが、要求はエスカレートし、彼らはやがてサーレハ大統領の辞任を要求するようになった。

サーレハはいつも通りの強硬な対応を取り、軍の鎮圧によって2000人以上の市民が死亡、数百人以上が負傷した。

決定的な転機として知られるのは「変革広場(Change Square)の虐殺」である。サーレハは、学生たちがサナアの大モスクから金曜礼拝を終えて出てきたところを軍に実弾と毒ガス弾で狙い撃ちさせ、90人の学生のうち52人を死亡させたという(生存者の約4割は脳障害等の傷害を負った)。

この事件の後、軍のトップであり長年イエメンのナンバー2と目されてきたアリー・ムフセン・アブダッラー(Ali Mohsen Abdullah)が公式にサーレハ政権からの離反を表明し、サーレハの辞任は避けられない情勢となった。

・ ・ ・

というのが、一般に言われている筋書きなのだが、どうでしょう。私はこれをその通りに受け止めることができない。

学生がデモを始めたところまでは、自発的な動きかもしれない。しかし、その後、彼らがサーレハの辞任を要求するようになるまでの間に、外国勢力(アメリカが中心)の介入があったのではないだろうか。

2011年のデモについては、イギリスの監督による映画「気乗りのしない革命家」があって、学生たちがツイッターによるエジプトから指示を受けながらデモを実行する様子が映されているという(私は見ていない)。

さらに、このデモで負傷した息子を抱き抱える女性を撮影した写真が、2012年の世界報道写真大賞に選ばれている。

その上、「尊厳革命(the Yemen Revolutionary of Dignity)なんていう立派な名前を付けられて。

どう見ても怪しい、と私は思う。

(2)サーレハの辞任

約10ヶ月の抗議運動の後、2011年11月にサーレハ大統領は正式に辞任するのだが、これを「民衆の勝利」と評価してよいのかはわからない。

なぜかというと、サーレハが辞任を約束したのは、2011年6月に大統領官邸のモスクで謎の爆弾事件が起き、身体の40%の火傷、頭部負傷、内臓出血で死にかけて運ばれたサウジアラビアの病院で、当時のオバマ政権の国土安全保障・テロ対策大統領補佐官で後にCIA長官となったジョン・ブレナンと面会した後のことだからだ。

尊厳革命でサーレハをめぐる情勢が悪化して以来、サウジアラビアをはじめとするGCC(the Gulf Co-operation Council:湾岸協力理事会)諸国は、サーレハに対する早期退陣を説得していた。

サーレハは、GCCが仲介する権力の平和的移行のための協定への署名を繰り返し拒否していたが、爆破事件の2週間後、オバマ大統領からの書簡を携えてサーレハ大統領と面会したブレナンは、GCCが仲介する合意に署名し辞任するよう要求したという(以上アルジャジーラ)。

結局、サーレハは、サウジの事実上の国営メディアであるアル=アラビーヤが生中継する中、リヤドのアル・ヤママ宮殿で合意に調印(2011年11月23日)。身柄の保証や訴追免除等を条件とした権力の移譲に合意した(GCCイニシアチブ)。

(3)「国際的に承認された」新政府:傀儡政権の誕生

サーレハの後、代行を経て大統領に就任したのは、アブド・ラッボ・マンスール・ハーディである。

彼は南イエメンの出身だが、同じく南部出身の副大統領(アル・サーレム・アル=ビード)が1994年の内戦で敗北した後、その後任として副大統領になった。以来、一貫して、サーレハの片腕であった人物である。

ハーディは、IMF/世界銀行への依存度を高める政策においても、サウジと組んでのイエメン焦土作戦の実施においても、サーレハの共犯者であった。したがって当然、抗議運動に参加したイエメンの民衆は彼の大統領就任を歓迎しなかった。

サーレハを辞任に追い込み、ハーディに跡を継がせるというこの一連のプロセスの筋書きを書いたのは国連所属の外交官でイエメン特使(2011-15)を務めたジャマル・ベノマール(Jamal Benomar)だとされている(本人が2021年のニューズウィーク誌に書いているという)。

それにしても、「尊厳革命」と(西側に)持て囃された反政府運動の末に辞任した大統領の跡を、長年連れ添った副大統領に継がせる、というのは一体どういう筋書きなのか。

「決まっている」と私は思う。

サーレハ政権末期、サウジやアメリカに代表される「国際社会」とサーレハ政権の利害は一致していた。「現実路線」を選択したサーレハは、外国からの資金を積極的に受け入れ、構造調整プログラムも大人しく実施したし、IMF/世界銀行(≒ アメリカ)やサウジ、UAEが推進したい鉱山開発のためには、自国民を犠牲にすることすら厭わなかった。

しかし、その「焦土作戦」は、予想外の反発ーアンサール・アッラー以外の勢力も一丸となって反対するというーを生み、事実上、サーレハの下で開発を進めることは不可能な状況に陥った。

そこで、アメリカ、サウジなどの「国際社会」は、すべての責任をサーレハに押し付け、何もかも承知しているハーディを後釜に据えた。

はっきりさせておこう。

ハーディの大統領就任によって、イエメン政府は本物の傀儡政権になった。曲がりなりにもイエメン共和国の正当な大統領であったサーレハと異なり、ハーディ、そして2022年4月にその後を継いだアリーミー(大統領職は廃止され、大統領指導評議会議長)が率いる「国際的に承認された」イエメン政府は、もはや、イエメン国内にはまったく支持基盤を持っていない。「国際社会」だけが支持する政権なのである。

*ハーディの大統領就任にあたっては選挙が行われているが、候補者はハーディ一人だった。

5 革命本番へ(2014年7月〜)

(1)引き金を引いたIMF/世界銀行

本物の革命のスタートは2014年7月。イエメン社会にはすでにそのエネルギーが満ちていた。しかし、2014年に7月に革命が始まるよう仕向けたのはIMF/世界銀行である。

世界銀行を経由したイエメン政府への融資は、ハーディの着任以降急増していた。しかし、2014年1月、政府は融資に対する基本手数料の支払いができなくなり、(おそらく融資が中断されて)政府は資金難に陥った。公務員に対する給与の支払いは停止され(1月〜)、社会福祉基金の資金もなくなった(代替するセーフティーネットは存在しなかった)。他になすすべもなく、政府はIMFに手数料支払いのための援助を求めた。

*2014年1月に返済期限が来たという話もあるので、返済延期のための手数料かとも思うが詳細は不明。

2014年5月、IMFとイエメン政府は、政府が要請した5億6000万ドルの融資について協議した。IMFはイエメン政府に燃料補助金を削減し、燃料価格を引き上げて歳入を確保するよう要請した(債務の返済に充てるため)。ハーディは、融資の条件として2014年10月から段階的に燃料補助金の削減を行うことを約束したが、IMFは納得せず、より早期に燃料補助金の削減を行うよう圧力をかけた。

*10月からの段階的削減で一旦合意した後でIMFがそれを翻して圧力をかけたのか、そもそも合意に至らなかったのか、その辺りは(私には)定かではありません。

この時点で、IMF/世界銀行は、燃料補助金がイエメン社会にとって極めてクリティカルな事項であること、セーフティーネットの構築なしに燃料補助金の削減=燃料価格の引き上げを行えば、イエメンに大きな社会不安が発生することを十分に承知していた(世界銀行のプロジェクト評価文書に記載がある)。それにもかかわらず、IMFは、今すぐ、思い切った燃料補助金削減=燃料価格の引き上げを行うよう、ハーディに迫ったのである。

(2)「名なし」の抗議運動が勃発

2014年7月、いまだ公務員の給与が支払われない中、政府は燃料価格の引き上げを行った(ガソリン価格60%、軽油価格95%値上げ)。燃料価格の高騰でパンの輸送費は一晩で20%上昇、人口の60%を占める農業従事者は農機具を動かす燃料を賄えなくなり失業が蔓延、商品は不足し、市場は閑散とした。

案の定、2011年を超える規模の抗議運動がイエメン政府を襲った。首都サナアにおける学生主導の運動であった2011年の「尊厳革命」と異なり、今度は各種労働者、部族勢力、貧困層、学生など、あらゆる人々が、イエメン全土で立ち上がった。

それにもかかわらず、2014年に始まった抗議運動には「尊厳革命」のような名前がついていない。理由は明らかだと思われる。「国際社会」(アメリカ、サウジほか)にとって、彼ら自身の傀儡政権に対する抗議運動は(少なくとも建前上は)不都合なものである。美しい名前など付けて称賛している場合ではない。

しかし、将来、イエメンが自律的な秩序を回復した暁には、こちらの運動こそが、長く困難な革命の始まりを告げた事件として記憶されることになるだろう。

(3)革命政権の樹立

抗議運動の中心にいたアンサール・アッラーは、2014年9月、首都サナアを掌握した。

ハーディの政府は一切抵抗せず(怪しいですね・・)、国連の仲介でアンサール・アッラーとの間で協定を結び(the Peace and National Partnarship Agreement)を結んでサナアを共同統治するという体裁を確保した。しかし、軍事力を伴う実際の統治権がアンサール・アッラーに移ったことは「誰の目にも明らかだった」。

*協定の締結は、傀儡政権下での実施が予定された「民主化」のための移行過程(GCCイニシアチブ)を予定通り進めるための措置であったようです。プロセスの実施過程については外務省のサイトが見やすいです。

アンサール・アッラーは2015年1月下旬に大統領府・官邸と主要軍事施設、メディアを掌握。ハーディ大統領と首相は辞任を表明し、2月6日、アンサール・アッラーが新政権の樹立を宣言した。

*この後、アンサール・アッラーは順調に国内での基盤を固め、現在までにイエメン全人口の70-80%の居住地域がアンサール・アッラーの支配下に入っているという。そこで、以下、この記事では、この革命政府を「サナア政府」と呼ぶことにする。

(4)「内戦」名下の干渉戦争ー第二次サウジ-イエメン戦争

これを受けて、2015年3月、サウジ率いる有志連合軍(the SLC:Saudi-Led Coalition)は(なんと!)イエメンへの空爆を開始する。第二次サウジーイエメン戦争の始まりである。この戦争を「第二次サウジーイエメン戦争」と呼ぶ人を私は今のところ見たことがないが、どう見てもそれが実情なので、そう呼ぶことにする。

*空爆開始と同時に、湾岸協力理事会(the GCC)は、アンサール・アッラーとAQAPに対する宣戦とイエメン封鎖(フーシ派に対する軍事物資の供給を防ぐための措置)を承認する決議案を国連に提出し、2015年4月、国連安保理はこれを可決した(決議2216)(空爆は3月に始まっているので事後承認である)。

サウジによるイエメンへの攻撃は、イエメンで起きている革命に対する純然たる干渉戦争である。それなのになぜ、世間はこれを「内戦」と呼ぶのかといえば、「国際社会」が、予め、これを「内戦」に見せかけるためのお膳立てをしておいたからである。

傀儡政権のハーディは、2015年1月に辞任を表明した後、2月末になってこれを撤回する意向を表明し、自分たちこそが正統なイエメン政府であると改めて主張した。直後に(3月)彼はサウジに逃亡し、サウジに庇護される形でリヤドに亡命政府を置いたのだ。

これによって、本当は「サウジ VS サナア政府(アンサール・アッラー) 率いるイエメン」(サウジ・イエメン戦争)である戦争の構図は、「国際的に承認されたイエメン亡命政府 VS サナア政府」の戦い(内戦)に書き換えられた。以後、サウジがイエメンに対して行う蛮行は、すべて「内戦」への介入(「正規の政府軍への支援」)と位置付けられることになったのである。

確認しておきたい。「国際的に承認された」政府のイエメン国内の支持基盤はゼロである。したがって、ハーディ傀儡政権 VS アンサール・アッラーの戦いはいかなる意味でも「内戦」ではない。実態は純粋なサウジ(ないし「国際社会」) VS イエメン の戦争なのだ。

*ただし、詳しいことは分からないのだが、この戦争では、南部の分離派運動のグループ(STC:南部暫定評議会)が南部の掌握を目指して戦っているという情報がある(本当かどうか分からないが彼らはUAEの支援を受けているとされる)。彼らはハーディ政権軍(要するにSLC)と戦ってアデンを抑え、2020年に南部の自主支配を宣言したとされている。彼らがサウジ(SLC)と戦っているという構図は、「第二次サウジーイエメン戦争」の一部として理解が可能だが、アンサール・アッラーがイエメン全土の支配を確立するためにSTCと戦うことになるなら(or すでになっているなら)、その部分は(イエメン固有の南北対立に基づく)本物の内戦である。

(5)無差別爆撃と国境封鎖ー「史上最大の人道危機」へ

2015年3月、サウジはイエメンの空爆を始めた(Operation Decisive Storm:決意の嵐作戦)。彼らの攻撃は最初から無差別爆撃で、民間人の居住地域が破壊され、多くの犠牲者が出た。

サウジ連合軍は、当初から、国連の承認を取り付けて、ある程度の国境封鎖も行なっていたようだが、2017年11月4日、サウジアラビアの空港を狙ったイエメン国内からの弾道ミサイル発射が確認されると(サウジは「迎撃した」と発表)、国境封鎖の範囲をイエメン全土に拡大した。

*イランからの武器供給を防ぐために必要だというのがサウジの主張だが、国連はイランからアンサール・アッラーへの武器供給の事実を確認していない。この辺りの情報はこちらに詳しいです。

国連はすぐに、サウジ連合軍による無差別爆撃と国境封鎖が、イエメンにどれほど破滅的な影響を及ぼすかに気付き、注意を喚起した。

国連の専門家パネルは、サウジが意図的にイエメンへの人道援助物資の搬入を妨害していることを指摘し、何百万の市民を飢餓に陥らせるおそれのある措置の合理性に疑問を呈していたし、国連の人道問題担当長官も、国境封鎖が続けば、何百万人が飢餓によって死亡し、世界が数十年来経験したことのないレベルの人道危機が発生すると指摘した。

指摘はそのまま現実となった。2021年12月の国連開発計画の報告書によれば、2015年から2021年12月末までの死者は37万7000人に達する見込みであり、死因の4割は爆撃などの戦闘関連、残り6割は飢餓や感染症であるという。そして、これを書いている2024年2月、国境封鎖はまだ解除されていない。

こういうことである。

イエメンにおける「世界最悪の人道危機」は、内戦の激化によってひとりでにもたらされたものでは決してない。

サウジは、最初から、民間人の犠牲を全く厭わず、イエメンの国土を破壊することを意図して攻撃を開始し、それを全面的に支持・支援したアメリカは、犠牲が増え続ける中でも、軍事的支援の手を緩めることはなかった。

*アメリカはサウジに武器や後方支援、爆弾を投下するジェット機の整備や空中給油などの提供も行っている。

国連もまた(アメリカが支援している以上当然ではあるが)、サウジの攻撃を止めるための有効な手立てを講じることはなかった。

でも、なぜ?

サウジの方から行こう。

6 アンサール・アッラーとサウジの和平交渉

(1)サウジはなぜ戦争を起こしたのか

「決意の嵐作戦」を指揮したのは、ムハンマド・ビン・サルマーン王太子(当時国防大臣)とされている。サルマーンは、数日でサナアを奪還できるという見通しで作戦を始め、泥沼にはまった。

若きプリンス、ムハンマドはなぜイエメンに介入したかったのだろうか。

2つの理由があったと考えられる。1つはサウジ(というか湾岸諸国)固有のもので、もう一つはアメリカとの関係に関わるものだ。

サウジは1957年に男性識字率50%の時期を迎えているが、民主化革命を経験していない。

*サウジが王制を維持できている背景に、安定した石油収入とアメリカとの良好な関係があることは疑いない。

幕末日本に例えると、ムハンマドは徳川慶喜である。1985年生まれの彼は、民主化 ≒ 近代化の流れが不可避であることも、アメリカ頼みの国家経営が盤石でないことも理解しているであろう。とはいえ、せっかく王子に生まれ、王太子の地位を手に入れたのだから、その地位を生かして活躍したい。革命で倒される役回りなどまっぴらごめんだ。

そういうわけで、隣国イエメンで本格的な革命が始まった時、ムハンマドはまず、それを潰さなければならなかった。「遅れた」国であるはずのイエメンの革命は、サウジに波及し、彼の地位を危うくする可能性が大であるからだ。

*サウジ(と湾岸諸国)とイランの不仲の根本的な理由もここにあると私は思う。イランは西アジアで唯一本格的な民主化を成し遂げた国であり、王制を維持する湾岸諸国にとって、その波及が脅威であることは間違いない。

加えて、イエメンへの介入は、アメリカとの軍事的・経済的な相互依存(ないし共存共栄)の関係を強化し、サウジの政権基盤の当面の安定にもつながるはずだった。

2009年以来、「国際社会」は、サウジやUAEを表に立てたイエメンでの鉱山開発に並々ならぬ意欲を示しており、イエメンが自立し、コントロールが効かなくなることをおそれている。サウジとアメリカの利害は完全に一致しているのだ。

アメリカの全面的な支持と支援が約束されている以上、イエメンでの勝利は容易であり、確実だ、とムハンマドは思ったであろう。革命勢力を潰し、傀儡政権を維持できれば、イエメンはサウジの属国同然となる。その華々しい成果は、サウジ王室への国民の支持をつなぎ止め、民主化への流れを抑えるのに役立つはずだ。

そう考えたムハンマドは、電撃的勝利を夢見て「決意の嵐」を吹かせたが、アンサール・アッラーはしぶとかった。そこで、ムハンマドは、イランに責任を転嫁し(「背後で支援している」と攻め立て)、国境を封鎖しあらゆる物資の供給をストップするという非情な手段まで動員した。それでも、サウジ連合軍はアンサール・アッラーの勢力拡大を抑えることができず、イエメン全人口の70-80%の居住地域がアンサール・アッラーの支配下に入る事態となった。

*イエメン北部の部族勢力は戦争に強い。物量で圧倒的な差があっても「負けない」ことができる人たちなのだ。大国(オスマン帝国やエジプト(ナセル大統領)、今回はアメリカの支持を受けたサウジ)はいつも「簡単に勝てる」と思って戦争を仕掛けたり内戦に介入したりして、ベトナム戦争的な泥沼にハマる。

ここまで来ると、サウジとアメリカの利害は分かれる。アメリカにとってイエメンそのものは取り立てて重要な国ではない。イエメンの開発がうまくいかないなら他に行けばよいだけだ(他国が取りにくれば別)。しかし、サウジにとっては、イエメンは国境を接する隣国だ。激しい憎悪を掻き立てて、そのままにしておくわけにはいかない。

(2)単独・直接の和平交渉へ

バイデン政権が始まり(2021年)アメリカからの武器供与や後方支援が縮小すると、サウジは出口を探し始める。

*別にバイデンが平和主義なわけではなくウクライナ戦争で忙しくなっただけである。

停戦に向けた動きはいろいろあったようだが、大きく報道されたものとしては、国連の仲介による2022年4月の停戦合意があった。しかし、この合意は結局は機能しないまま終わった。

*アンサール・アッラー側の要求で停戦合意に書き込まれた2つの条件(国境封鎖の解除、2014年1月から停止していた国家公務員への給与未払い分の支払)が守られなかったことから、半年後の10月、アンサール・アッラーは合意からの離脱を表明した。

より重要なのは、2023年1月に、国連やその他の関与なしに、アンサール・アッラーとサウジの直接交渉が開始されたことである。

2022年12月、アンサール・アッラーは会談したオマーンの代表団にイエメン北部全域に設置されたミサイル発射基地の地図を見せ、彼らがサウジアラビア域内、具体的にはリヤド国際空港をいつでも攻撃できる態勢にあることを伝えるとともに、サウジ当局への伝達を依頼。オマーン代表団はアンサール・アッラーが攻撃可能な標的を示した地図を見せてサウジを説得し、サウジは直接交渉に臨むことを決める。

2023年1月の交渉の席では、アンサール・アッラーは同様の情報をサウジに直接伝えた上、サウジがイエメンの封鎖を解除しないなら、サウジの空港が封鎖されることになると述べたという。サウジは和平の必要を認め、封鎖の解除・公務員への給与支払を条件に含めた和平の実現に前向きな姿勢を示した。

*2023年9月頃には、年内の和平もありうるという見通しを示す報道があった。

https://twitter.com/syribelle/status/1611468741128212501?s=21&t=nkoK3iQUHJ20Ik_BJLG4oQ (デモの動画が見れます)

この直後、西アジア情勢に大きな動きがあった。サウジとイランの外交関係正常化である(2023年3月・仲介は中国)。当時の私には考えが及ばなかったが、今思えば、サウジをイランとの関係改善に向かわせた要因の一つは、イエメンであったかもしれない。

アンサール・アッラーを裏で操っているのがイランだというのは嘘である。しかし、両者が良好な関係にあることは事実なので、サウジが、イランを間にはさんで、イエメンと安定した関係を構築することを考えたということは十分にありうる。

ともかく、サウジとイランの関係正常化は大事件だった。これを契機に、サウジとイエメン、サウジとシリアの関係が改善に向かう可能性があったし、立役者であった中国はパレスチナーイスラエルの和平の仲介にも積極的な意向を示していた。

ひょっとして、西アジアについに平和が訪れるのか、という明るい展望が開けたそのとき、ガザ危機が起きたのだ。

*サウジとイランの関係正常化についてはこちらをどうぞ(これを書いたときはイエメンのことは何も知らなかったので、イエメン関連の情報は薄いです)。

5 ガザとイエメン

(1)ガザ危機とアメリカ

ガザ危機へのアメリカの関与は、基本的に、サウジによる「決意の嵐」作戦への関与と類似のものだと私は思う。

つまり、サウジにはサウジ固有の動機があり、イスラエルにはイスラエル固有の動機がある。アメリカはそれを後押しするだけだ。

しかし、アメリカという覇権国家の全面的な支持と支援は、イスラエルやサウジといった普通の国家が本来なら成し得ないことを可能にしてしまう。加えて、アメリカは、自らの許可を得てから実行するよう含めておくことで、実行のタイミングをほぼ完全にコントロールできるのだ。

サウジがイエメンに「決意の嵐」を吹かせ、イスラエルが(念願の!)パレスチナ人の駆逐に乗り出したのは、アメリカがゴーサインを出したからである。彼らの攻撃の規模とタイミングを決めたのはやはりアメリカだと私は思う。

*ハマスが「先に」攻撃したことは事実だが、相手方が先に手を出すのを待って「防衛」名目でやりたい放題のことをするのはアメリカの常套手段である。まして、ガザは継続的にイスラエルからの攻撃を受けていたのだから、この部分だけを切り取って「先」などといってもはじまらない。さらに、現在では、ハマスによるとされてきたイスラエル人殺害の相当部分がイスラエル軍によるものだったことを示す証拠も出てきている。

*なお、イスラエルが今ガザでやっていることは、アメリカがかつて原住民のインディアンに対して行ったのと全く同じことだと私は見ている。アメリカがインディアン殲滅のための大戦争を戦ったのが19世紀末(識字率50%の約200年後だ)であったことを考えれば、21世紀になってイスラエルがパレスチナ人の殲滅に乗り出したとしても全く不思議ではない。そして、アメリカの集合的無意識は、何となく、イスラエルの集合的無意識を理解できるのではないだろうか(この件については、下の記事にも関連する記載があります)。

では、なぜ、アメリカはこのタイミングで、イスラエルに「Go!」のサインを出したのか。

第二次サウジ・イエメン戦争と同様、背景として資源の問題があったことは間違いないと思うが(イエメンは鉱物(金とか)、ガザはガス田)、タイミングを決めたのは、もしかしたら、西アジアの和平の動きであったかもしれない。

軍事的支援によって西アジアの「友好国」との関係をつなぎ止めているアメリカは、そのプレゼンス(というか支配力)の維持のため、地域の軍事的緊張をつねに一定以上に高めておくよう腐心している。平和になって、居場所がなくなっては困るのだ。

*この辺の事情は東アジア(日本、中国、韓国、北朝鮮)と全く一緒です。離反が直ちに「ドル覇権」崩壊をもたらしうる構造も全く一緒です(歴史的にオイルマネーは日独中の資金と並ぶアメリカの財政赤字ファイナンス源であり、石油取引をドルで行う〈サウジとアメリカの密約に基づく〉慣行もドルの地位を支えています)。これを書いて初めて気がついたのですが、サウジやカタールなどの親米国は、現在、日本や韓国とまったく同じ苦境(長らく軍事援助によって首根っこを抑えられていて、離反したくても離反できない→何をされるかわからないので)に置かれているのです。

そのための火種なら、ガザに用意されている。いつ、どんなときでも使えるように。

(2)イエメンの決意

こうして(多分)起きたガザ危機に、イエメンの人々が即座に強い反応を示したのは当然といえる。

2014年以来サウジの無差別爆撃を受け続け、2017年からはほぼ完全に国境を封鎖されたイエメンの状況は、長年狭い場所に押し込められてイスラエルからの度重なる攻撃を受け、2008年からは国境封鎖の強化で基本物資もロクに手に入らなくなっていたガザとうり二つだった。

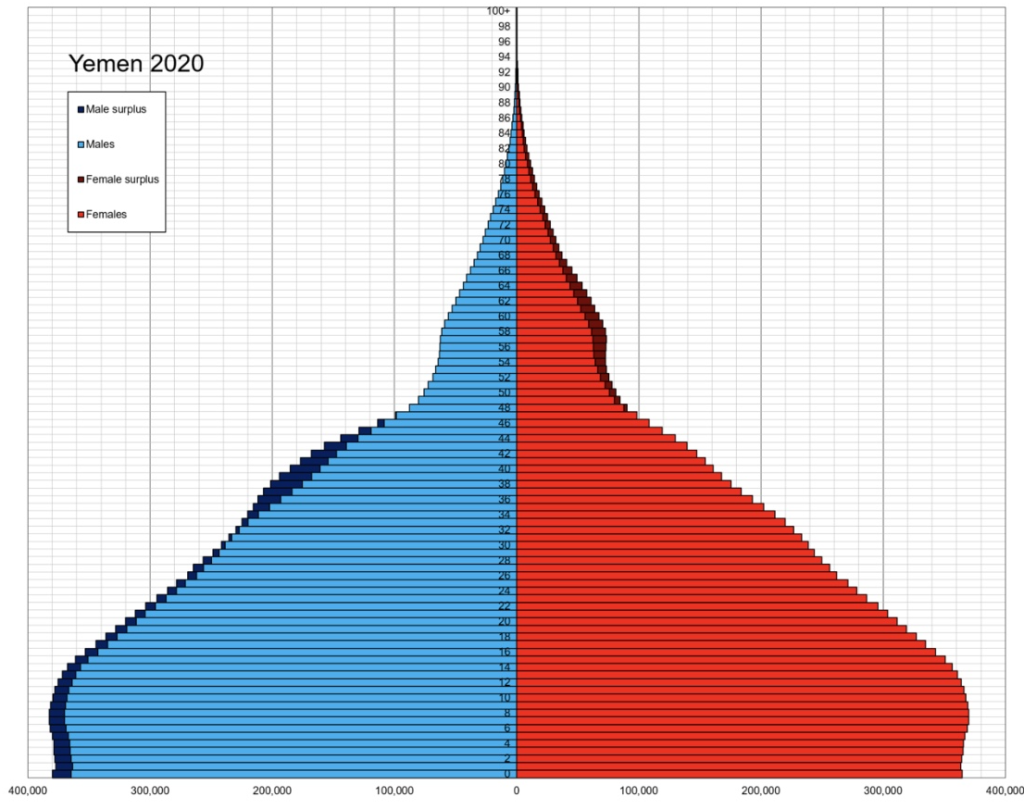

10年前にイエメンを襲い、アンラール・アッラーが長く激しい戦いを経てようやく撃退しようとしている「決意の嵐」が、同じ敵(アメリカ)の手によって、今度は、同じアラブ・イスラム地域の仲間であり、同じ苦境を戦ってきた同志であるガザのパレスチナ人に襲い掛かり、彼らを殲滅しようとすらしている。年齢中央値19歳、革命の只中にあるイエメンが行動しないはずがない。

彼らにとって、紅海におけるアメリカ・イギリスとの戦いは、もちろん、パレスチナの解放のための戦いであり、イエメンの自由と独立のための戦いである。しかし、それだけではない。

欧米諸国が西アジアの歴史の中で果たしてきた邪悪な役割を知らない人は(西アジアには)いない。しかし、第二次大戦後、覇権国アメリカと結ぶことで利益を得てきた諸国は、それを殊更には言い立てないようにしてきたし、いま現在、アメリカが行なっている各種策謀も見ないことにしている。

*「覇権国アメリカと結ぶことで利益を得てきた諸国」は、現在については、共犯として関与している場合もある(日本と同じです)。また「アメリカ」に代表させたが、この地域ではイギリスの役割も大きいように見える。

アメリカに敵視され、蹂躙されている国の人々には、現在の世界においてアメリカが果たしている邪悪な役割が、これ以上ないほど鮮明に見えているだろう。

同時に、アメリカに従属することで利益を得てきた国々の狡さ、醜さ、不甲斐なさも、正すべき不正と見えているに違いない。

*敵視されている国の代表はイランとシリア、アンサール・アッラーのイエメン。蹂躙されている国としてはイラク、クウェート、リビア、チュニジア、アルジェリアなどがあげられる(と思う)。

彼らにとって、アメリカ・イギリス・イスラエルとの戦いは、決して、パレスチナやイエメンだけのための戦いではあり得ない。世界をアメリカから解放し、道理の通った新しい世界を作るための戦いなのだ。

*イエメン・サナア政府の総理大臣(Abdulaziz bin Saleh Habtoor)のインタビューです(↓)。彼はかつてはハーディの盟友でアンサール・アッラーが革命政府を樹立したときにはアデンの知事であった人物ですが、その彼が現在はサナア政府の総理大臣を務めているのです。

おわりに

これを書いている2024年2月下旬、アンサール・アッラーとアメリカ・イギリス・イスラエルの戦いはますます本格化している。

しかし、アンサール・アッラーはまったく怯んでいないし、彼らの決然とした行動により、サナア政府へのイエメン国民の支持は拡大しているという。

*こちらでデモの動画が見られます。

われわれは、神を礼賛するーーわれわれに、イスラエルやアメリカと直接対峙するという偉大なる祝福、偉大なる名誉を与えて下さったことに。

Abdul-Malik al-Houthi(出典)

攻撃をエスカレートさせる道を選んだアメリカは、すぐに後悔することになるだろう

Hussein al-Ezzi(出典)

強がりと見る向きもあろうが、私はそうは思わない。2014年以来の過酷な状況に耐え、革命を実現させた彼らが、あと数年の戦いを持ちこたえられない理由がないからだ。

1、2年がまんすればアメリカは勝手に潰れる(要するに彼らが勝つ)。今回の戦争では、大義は明らかにアンサール・アッラーの側にある。「アメリカ後」の世界を担う次代の「国際社会」は、彼らの政府を正統と認め、惜しみない支援を与えるだろう。

当面の苦境を乗り切り、人口を増やしたイエメンは、数十年後、世界の中心に返り咲いているのかもしれない。

(おわり)